よく考えて進んで学ぶ子

思いやりのある心豊かな子

力いっぱいがんばる子

校長室よりお便り 校長室へ戻る トップページへ 前ページへ 次ページへ

よく考えて進んで学ぶ子

思いやりのある心豊かな子

力いっぱいがんばる子

防災とボランティアの日

校長 松浦龍一

|

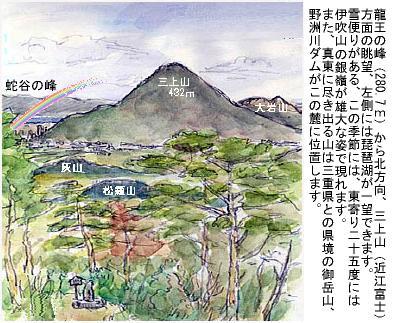

阿星の山が 晴れている |

|

1 月 1 7 日は「防災とボランティアの日」です。

平成 7 年のこの日、神戸市を中心に甚大なひがいをもたらした「阪神・淡路大震災」が発生しました。この時、全国各地から大勢の人たちが駆け付け、被害に苦しむ被災地の人々のためにボランティアとしてのお手伝いの活動をしました。

これをきっかけに、災害が起きた時のボランティア活動や、防災活動への参加をもっと広めていこうと、毎年 1 月 1 7 日を「防災とボランティアの日」、 1 月 1 5 日〜2 1 日までを「防災とボランティア週間」とすることが定められました。

自然災害はいつ起こるか分かりません。また、昨年 3 月 1 1 日「東日本大震災」による津波の被害もそうでしたが、想定を超える大きな被害が出る可能性が常にあります。したがって、一人ひとりが主体性をもって臨機応変に判断し、自からの命を守り抜く、そのために行動する力を身につけておくことが必要です。

古くから三陸地方では、「津波てんでんこ」という、防災の教えがあると聞きます。津波の時は、自分の責任で早く高台に逃げろという意味だそうです。今回の津波でも、釜石市の小中学校で、校庭に出た子どもたちは高台に向かって走り出し、途中、小さい小学生の手を引く中学生の姿も目立ったと言います。

また、危険を予測し回避するには、自然災害に関する知識も必要です。理科などの各教科、毎学期の避難訓練、また地域での防災訓練などで学んでいます。それらはいざという時に命を守るものになるものです。

世の中は自立と支え合いで成り立ちます。東日本大震災でも、現地では大勢の子どもたちが、幼い子供やお年寄りのお世話などで頑張っている様子が報道されています。災害が起きた時には、地域や社会の一員として、その後の生活、復旧、復興を支えるために、ボランティア活動などを通じて人のために貢献する気持ちを持った人に育ってほしいと願っています。