電話でのお問い合わせはTEL.0748-72-1500

〒520-3252 滋賀県湖南市岩根3791

教育方針歴史

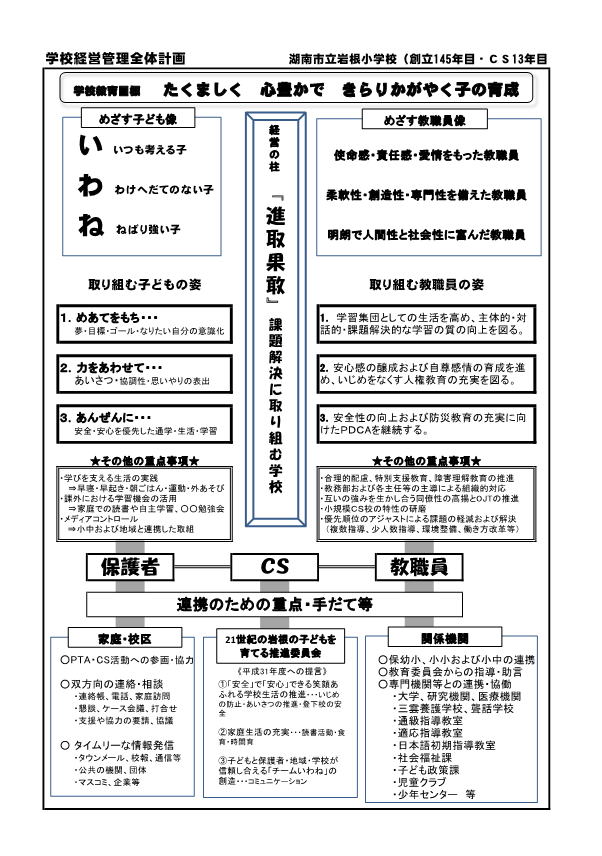

| 学校教育目標 「たくましく 心豊かで きらりかがやく子の育成」 |

|

◎コミュニティ・スクール推進中◎

平成19年から2年間の指定を受け、現在も推進中の地域運営学校です。平成20年6月からは、併せて「学校支援地域本部事業」も受け、地域コーディネーターとともに、学校を拠点としながら、ボランティアをはじめ、多くの地域のみなさまが学校教育に関わってくださっています。コミュニティスクール13年目にあたり、原点に立ち戻ってそこにあった願いや想いを受け取り、今の岩根に適した持続・発展可能な取組にしていきたいと思います。

◎地域のヒト・モノ・コトに学ぶ教育活動◎

「学校も地域の一部、地域は子どもたちの大切な学びの場」をテーマとし、年間を通して子どもたちが地域で学ぶ機会を多く設けています。各学年単位で地域に出かける校外学習はもちろんのこと、6年生が地域事業所で実際に働く「店長修行」、4年生から6年生までが関わり、環境学習の一環として行うホタル育成事業、さらには低学年の子どもたちが保育園児と高齢者に関わる「ふれあい交流会」など、どれもが地域を学びの場とした取り組みです。

◎きょうだい学級で培う順次指導性◎

6年生と1年生、5年生と2年生、4年生と3年生が、それぞれにペアをつくり、1か月に1度の「きょうだい学級遊び」や年間に数度の「きょうだい学級交流会」、そして年に1度の「きょうだい学級遠足」など、1年を通して固定されたきょうだいで取り組むのが特徴です。

|

明治 7年 |

惜陰学校 創設(明治7年5月4日) |

|

明治 9年 |

朝国学校と惜陰学校に分離 |

|

明治19年 |

尋常科岩根小学校に 菩提寺に支校ができる(菩提寺支校) |

|

明治25年 |

岩根尋常小学校になる。菩提寺支校は岩根西尋常小学校に |

|

明治41年 |

岩根西尋常小学校が、菩提寺分教場になる。 |

|

明治43年 |

岩根尋常高等小学校になる。菩提寺分教場の5・6年は岩根小学校に通学する。 |

|

昭和16年 |

岩根国民学校になる。菩提寺分教場は、菩提寺分校になる。 |

|

昭和22年 |

岩根小学校になる。 |

|

昭和28年 |

台風で裏山が崩れ落ち、大きな被害が発生。 |

|

昭和38年 |

念願のプールが完成 |

|

昭和43年 |

菩提寺分校の3・4年生も岩根小学校に通学する。 |

|

昭和47年 |

体育館ができる。 |

|

昭和48年 |

火災で校舎燃失 |

|

昭和55年 |

菩提寺分校が、菩提寺小学校になる。 |

|

昭和62年 |

グラウンドにフィールドアスレチックが登場 |

|

平成元年 |

プールの全面改修 |

|

平成 6年 |

創立120周年 はばたきの像と校歌碑を建立 |

|

平成 7年 |

運動場拡張、遊具、飼育小屋、農園を新設 |

|

平成11年 |

コンピュータ導入 |

|

平成14年 |

岩根小学校のホームページ開設 |

|

平成17年 |

文部科学省「コミュニティー・スクール」の調査研究校指定(2年間) |

|

平成19年 |

文部科学省「コミュニティー・スクール」の研究指定を受ける(2年間) |

|

平成20年 |

「学校支援地域本部事業」を受託し、「地域コーディネーター」を配置 |

|

平成21年 |

9月、第一期工事(教室棟)竣工 |

|

平成22年 |

9月、第二期工事(体育館及び昇降棟)竣工 |

|

平成23年 |

11月、優れた「地域による学校支援活動」推進にかかる文部科学大臣表彰受賞 |

|

平成27年 |

文部科学省「道徳教育の抜本的改善・充実にかかる支援事業」の研究指定を受ける(2年間) |

|

平成29年 |

子どもの読書活動優秀実践校 文部科学大臣賞受賞 |

|

寺子屋(〜明治5年) 明治5年学制発布までの教育機関としては、一般に次のようなものがありました。

岩根学区における寺子屋、甲賀郡内には4つの私塾がありました。

明治初期に開校された学校 明治7年にできた惜陰学校は、現在の岩根診療所とその前の広場の位置に建てらました。菩提寺の甲一学校は、創設当時菅沼文助さんの自宅を仮校舎にし、校名を「温知」として開校されました。 当時の子どもたちは、夏は思川や野洲川で、でぼすこ(水泳)やどじょうつかみ、冬にはかくれんぼなどをして楽しく遊んでいたようです。中でもおもしろいのは、当時岩根山一帯ははげ山で、谷あいに低い木がすこしあるだけだったため、子どもははげ山にむしろやたわらをもって行って、山の上から山すべりをして遊んでいました。 開校当時の惜陰学校の児童数は男子25人、女子が4人でした。女子の就学率がとても低く、全体としての就学率は18%で、全国の平均を大きく下回っていました。

朝国学校の額 小学校令公布・改正 明治8年から9年に小学校令というものが政府から公布されました。これは小学校では何を教えて、休みはいつで、などといった、現在の小学校の基礎となる令です。この小学校令をうけて、明治25年、岩根・朝国の尋常科岩根小学校は、「岩根尋常小学校」に、菩提寺支校は「岩根西尋常小学校」と改称されました。この年になると就学率が急上昇しました。明治33年の小学校令改正により、義務教育年限が4年になるとともに、授業料もいらなくなったためです。また、明治33年に文部省は国が定めた教科書を発行し、37年から全国の小学校でその教科書以外のものを使ってはいけないことにしました。  明治23年に配布された教育に関する勅語  大正時代の謝状 川向こうへの登校 当時、岩根には高等科がありませんでした。岩根の尋常小学校4年を卒業した子どもたちは、石部や伴谷水口の高等科まで歩いて通っていたのです。 石部の高等科へ通うにも菩提寺に橋はなく、水の流れの少ないときは川中を歩いて渡ったり、ほとんどが石部の校長先生の宿舎でとまって通学していました。その後、木の橋がかけられましたが、洪水のときに落ちることもたびたびありました。そこで川向こうとの交通の便をよくするために菩提寺の井上嘉吉さんの船による野洲川渡しは、このような石部への登校や、他の人の往来を助けていました。 またこのころ、岩根西尋常小学校に野洲郡祇王村(現在の野洲市祇王)から西川言政という校長先生が通っておられましたが、自転車はもちろんありません。校長先生は毎日午前2時に起きて菩提寺まで歩いて通勤していました。 講堂(雨天体操場)と鯉のいる泉(明治43年) 明治43年、新校舎が完成しました。当時の建築費用は、記録によると26450円でした。当時の岩根小学校は雨天体操場があり、中庭は日本列島をかたどった泉があり、池には大きな鯉が放され、甲賀郡内でもその類が数少なく、生徒の自慢でした。でも、運動場は狭く、児童は三雲の由良谷で運動会をしました。 兵式体操 兵式体操は明治43年校舎完成後いつから始まったかは分かっていませんが、銃の操作から、隊列による前進、分列行進などを菩提寺の広島平五郎(当時陸軍中尉)が指導していました。 昭和2年青年訓練所が学校に建設されるまで続けられていました。 実業補修学校を小学校に付設(大正6年) 第1次世界大戦後、産業に重化学工業発達のきざしが見え、こうした近代産業の発達と同時に、その教育が必要になりました。このため勤労青年を対象とした実業補修学校が創設されるようになりました。岩根においても大正6年にそれが創設されてずっと続き、昭和10年の青年学校令の制定により、同じく小学校に併設されました。 男子は夜学会がほとんどで、算術、修身、読本などを勉強しました。また、女子は主として裁縫が勉強の中心で、家事なども学びました。運動会などは尋常小学校の児童と一緒に行われました。 当時の青年学校在校生の話 「日華事変が急をつげるころ、高等小学校を卒業して青年学校へ入学した。上級生が習っておられた裁縫はほとんどなく、年頃の娘が毎日、竹やりの訓練にはげんでいたのである。 当時の服装は、同色の着物とはかまで白たびをはき、安もののげたで通学していた。1年生は1組、2・3年生は複式であった。3年生の人はお茶やお花を少し習っておられたようだった。当時のことで記憶に残っていることは、旧診療所での合宿訓練である。食べ物を持ち寄り、また開墾したところでとれた作物を調理して食事とした。その他の時間は、竹やぶの開をしたり、土運びをして、さつまいもや野菜をうえていた。また、わら人形を作り、竹やりでそれを突く訓練を兵隊さんに教えてもらったりした。 案内の壁は黒く塗り、明かりを外へもらさぬよう気を配りながらの合宿訓練であった。また当時の楽しみのひとつとして思い出すことは、針供養の行事である。さびた針、折れた針をこんにゃくにさし、川へ流しに行った後、畳の部屋で上級生の人たちにたいてもらったことである。今でもあの味は忘れられない。」  菩提寺分校  菩提寺分校(昭和43年改築)  明治43年5月に完成した岩根尋常高等小学校校舎  当時の講堂(雨天体操場) 第4期国定教科書(昭和8年) 昭和8年から、第4期の国が定めた教科書の使用が始まりました。新しい教育思想の影響を受けて、教科書にも新しい装いがこらされました。これまでの小学国語読本「ハナハトマメマス」のかたくるしい黒表紙の教科書から一新して、明るい感じの教科書に変わりました。教科書の内容は、子どもの心理を尊重して生活の経験を基盤に編集されていますが、国家主義思想が一段と強調されている内容になりました。 太平洋戦争中の学校 休み時間の子どもたちの楽しい遊び場のはずの運動場は耕して畑にされ、さつまいもが植えられました。また当時は食糧難であったので、小学校の児童も開墾の作業に動員されました。岩根の児童も朝国や菩提寺までさつまいもを植えに行きました。もちろん校舎西の学校田も生徒の作業によって稲を作っていました。 そのころ、教科書は全員が新しいものを使っていたのではなく、お兄さんやお姉さんからゆずり受けたり知人から借りたりしていました。習字は新聞紙が真っ黒になるまで練習しました。 戦時中は都会からの集団疎開があり、岩根にも大阪の小学校から数十名来ていて、多賀校医の住んでいた場所で寝泊りし、勉強をしていました。 6・3制の誕生(昭和20年) 昭和20年8月15日、ついに戦争が終わります。政府は直ちに戦時教育を廃止して、9月15日には「新日本建設の教育方針」を発表しました。終戦直後の日本の教育に、もっとも影響を与えたのは、占領軍(アメリカ)の指令でした。そしてそれは軍国主義、国家主義の排除でした。 使用中の一切の教科書から、すべての神道や軍国主義に関する内容は墨で塗りつぶし、修身、日本の歴史や地理の授業は停止されました。 そして、民主主義の普及のため、教師の再教育が行われ、昭和22年3月に「教育基本法」「学校教育法」が制定されました。4月からは「国民学校」から「小学校」に名前がかわり、小学校を6年制としました。 そして岩根国民学校も「岩根小学校」に名前を改め、中学校も併設されました。小学校の教育課程は 国語・社会・算数・理科・音楽・図工・家庭・体育、それに自由教育をもうけました。 岩根小学校スクールソング(昭和27年) 昭和27年の春、岩根小学校に教頭として在職されていた奥村清夫先生の作詞作曲により校歌が作られ、その後、集会や学校行事にうたわれ、親しまれました。 台風13号により裏山が崩壊(昭和28年) 昭和28年、台風13号の予報がラジオに入ってきました「潮の岬海上50キロ、時速25キロで北北東に進み、大阪は14時30分、京都・滋賀は16時・・・」小学校の生徒は午前で帰宅します。16時ごろ本格的な暴風雨が襲来しました。野洲川堤防決壊個所が出始めます。必死の水防も急激な増水のため手のくだしようがありませんでした。 17時、学校の第4寮に北側の谷川をあふれた水が浸水する恐れが出たので、宿直員などの手により、畳その他の避難をさせました。 17時30分ごろ、裏山の一部が崩れて石垣の一部を破壊しました。 18時5分、突然大音響とともに谷川から泥水、岩石、樹木などが土石流となって学校を襲いました。十数秒で運動場すべてを埋めつくし、校舎にも流れ込み破壊しました。児童は全員帰宅していたので、人の被害はありませんでしたが、学校は崩壊してしまいました。 災害の翌日、災害復旧対策委員会が設置され、復旧事業がすぐに開始されました。消防団と、青年消防隊は時を移さず、泥土の排除に出動し、一般の人たちも奉仕作業(ボランティア)で活発に復旧が進みました。  昭和28年台風被害で裏山崩壊

復旧作業2 東陶児童が編入学(昭和37年) 昭和33年、下田村と合併。 菩提寺分校(昭和43年) 昭和39年には三雲小学校の三雲・平松分校が廃止されました。菩提寺分校も当局は廃止を唱えます。しかし開発途上の菩提寺では、学校がなければ地元開発が促進されないと考え、町当局に分校の存続と改築をお願いします。結局1・2年生までを分校とすることで改築を決定しました。 鉄筋二階建の北校舎(昭和44年) 第4寮を取り壊し、同じ位置に総工費2913万円で鉄筋2階建ての新校舎が完成しました。  航空写真(昭和31年)  昭和38年ごろ  旧校舎 昭和48年火災により消失 学校休日の日曜日、午前に校舎から出火、第1棟・2棟が全焼しました。耐火ロッカー内の重要書類は焼失を逃れたが、大半の書類が整備中でロッカー外に出ていたため焼失してしまいました。

48年から計画された全面改築計画は、昭和50年2月に竣工しました。

はばたきの像・校歌碑建立(平成6年) 明治7年5月に岩根・朝国村学区に惜陰学校が創立されてから120年目を迎え、町当局、後援会やPTAの尽力により記念モニュメントが建立され、9月1日に除幕式が行われました。この2つのモニュメントは、現在も校舎正面に設置されています。さらに、6年度末からは、長年の懸案だった運動場の拡張工事も始まりました。 第3棟校舎改修工事(平成10年) 第3棟は、昭和49年の1・2棟の新築の折に特別教室棟として整備されていましたが、器具等も旧型になったことから大改修が行われ、床を研磨し、木製の腰板をつけ、器具や用具も新調されました。

学校支援ボランティア制度(平成13年) 6月18日に起こった大阪池田小学校での不審者による児童殺傷事件を受け、より多くの眼で子どもを見守ることが大切であるとの考えから「学校支援ボランティア」の募集が始まり、短期間のうちに151名もの方が参加してくださいました。この「地域の中の学校づくり」が現在の「地域と協働でつくる岩根小コミュニティ・スクール」に脈々とながれています。 |

湖南市立岩根小学校

〒520-3252

滋賀県湖南市岩根3791

TEL.0748-72-1500

FAX.0748-72-1848