.jpg)

.jpg) 古代の石部

古代の石部

石部南小学校ホームページへ 総合目次へ 郷土歴史はじめへ

総合目次検索へ 石部の自然環境検索へ 古代の石部検索へ 中世の石部検索へ 近世の石部検索へ 近・現代の石部検索へ

200000000

.jpg)

.jpg) 古代の石部

古代の石部

203000000 第三章 平安時代の石部

203040000

第四節 仏教文化と神道美術

神像彫刻と金工品

203040301

吉御子神社の神像 長寿寺・常楽寺を中心とする平安末期の仏像について述べてきたが、ここで神像彫刻の古例を紹介しておきたい。吉御子神社の吉彦命坐像(重文)がそれで、石部町域における最古の彫像である。像高が76.0cmの彩色像で、幞頭冠をいただき、縫腋の袍を着け、拱手して坐す姿である。ヒノキの竪一材から大部分を彫出して内刳はほどこさず、両膝頭に別材を矧寄せるが、両膝頭に別材を矧寄せるが、右膝部は欠失し、左膝部は後補のものに変わっている。また巾子の大半と鼻から口にかけての部分を欠失する。眉目が強く吊上り、顎鬚は鋭く尖って、その表情は非常に峻厳であり、顎の張った意志的な壮年相をしめす。着衣では、肩から下へ腕に沿って、太いロープ状の衣文と鋭く鎬だった衣文を交互に配するいわゆる翻波式衣文を刻んでいることが目につく。

神像彫刻は奈良時代から始まった神仏習合の思潮のなかで、仏像彫刻の影響のもとに誕生した。教王護国寺や薬師寺の八幡神像などの9世紀頃の作例をみると、同時代の仏像彫刻と基本的に共通する様式をもつことがわかる。ところが平安後期から鎌倉時代の神像ともなると、首から上だけは写実的・実人的に表現するが、体部の造形には省略が進行し、とくに脚部はきわめて矮小化したものとなっている。このような神像独自の様式が現れくるのは、一つには本来神像は社殿の奥深くまつられて人の目にふれるものではないこと、二つめには神像は神の擬人化された表現であると同時に、神の降臨する憑代としての霊木でもあるという意義をもっていることによるものであろう。この点についてここでは多くを述べられないが、神というものに対する観念ないし認識が、神像彫刻の技法および作風を強く規定していることだけは指摘しておきたい。

神像彫刻は奈良時代から始まった神仏習合の思潮のなかで、仏像彫刻の影響のもとに誕生した。教王護国寺や薬師寺の八幡神像などの9世紀頃の作例をみると、同時代の仏像彫刻と基本的に共通する様式をもつことがわかる。ところが平安後期から鎌倉時代の神像ともなると、首から上だけは写実的・実人的に表現するが、体部の造形には省略が進行し、とくに脚部はきわめて矮小化したものとなっている。このような神像独自の様式が現れくるのは、一つには本来神像は社殿の奥深くまつられて人の目にふれるものではないこと、二つめには神像は神の擬人化された表現であると同時に、神の降臨する憑代としての霊木でもあるという意義をもっていることによるものであろう。この点についてここでは多くを述べられないが、神というものに対する観念ないし認識が、神像彫刻の技法および作風を強く規定していることだけは指摘しておきたい。

ここでもう一度本像を観察すると、袍につつまれた腕の丸みや、腹部における袍の微妙なふくらみと皺の表現にみられるように、まだ写実的な肉体把握が行われている一方、その脚部は別材を矧いで膝を表すもののいくぶん観念的な処置であり、省略が始まっていることは否定できない。加えてその面貌も、平安前期の神像の霊冥性と平安後期以後の象徴性の中間的なものを示しており、これらを総合すると、本像の制作期はほぼ平安中期、10世紀後半から11世紀前半の1世紀の間に求められよう。なお本像と一括して重要文化財に指定されている随身坐像一対は、実見の機会を得ないため確かなことはいえないが、少し時代の下がる可能性が考えられるようである。

吉御子神社の吉御子は吉比古・吉比咩両神の御子神を意味する。現在地は昔の吉比古神社の故地とみられ、『延喜式』神名帳所載の石部神社鹿塩上神社をこれにあてる説もある。石部山を神体山とする山岳信仰に端を発する神社であると考えられている。

203040302

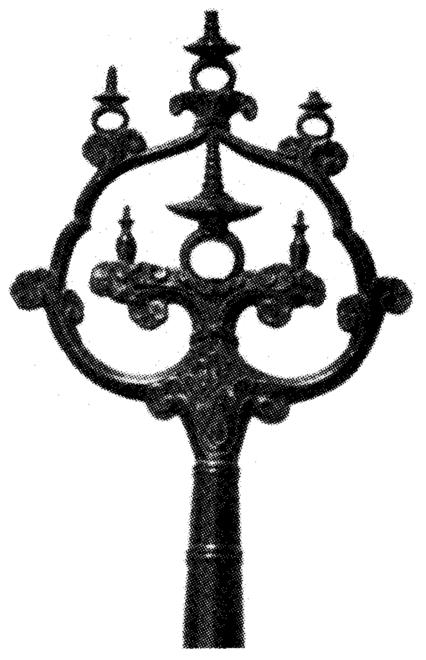

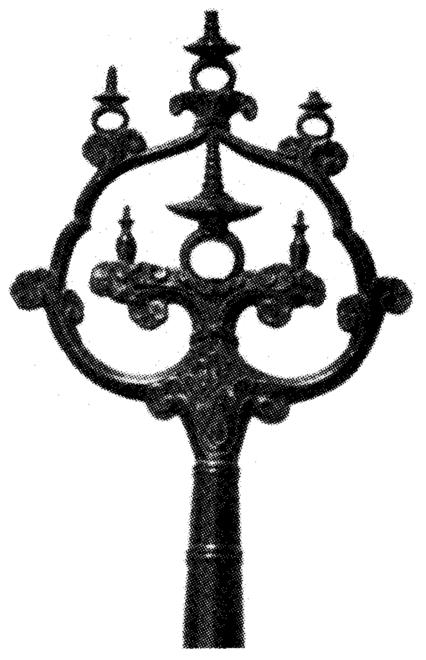

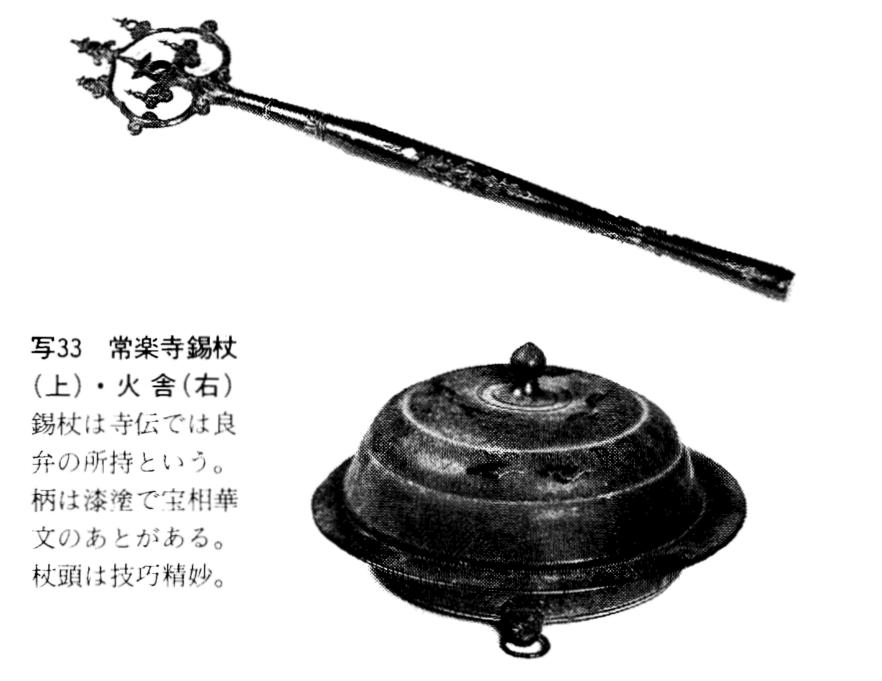

常楽寺の金工品 石部町域に残る平安時代の文化財としては、以上に述べた彫刻群のほか、金工のジャンルにも数点の遺品が知られる。なかでも常楽寺に伝わった錫杖(重文)は名品の名に恥じない優れものである。

本品は鋳銅製の錫杖頭と木製の柄とからなり、頭部高22.7cm、輪径12.1cm、柄長35.5cmの小型の錫丈である。輪は左右各一ヶ所に括りをつけ、輪頂およびその左右に小さな宝塔、輪の中央部の蕨手の上にやや大きい宝塔とその両脇に水瓶を、いずれも雲形の上においている。遊鐶はすべて欠失する。柄は握りの部分をやや細くし、その上下にふくらみをもたせる。螺鈿の文様がほどこされていたが、現在は欠失する。

本品は鋳銅製の錫杖頭と木製の柄とからなり、頭部高22.7cm、輪径12.1cm、柄長35.5cmの小型の錫丈である。輪は左右各一ヶ所に括りをつけ、輪頂およびその左右に小さな宝塔、輪の中央部の蕨手の上にやや大きい宝塔とその両脇に水瓶を、いずれも雲形の上においている。遊鐶はすべて欠失する。柄は握りの部分をやや細くし、その上下にふくらみをもたせる。螺鈿の文様がほどこされていたが、現在は欠失する。

錫丈とは鳴器の一種であり、山野遊行のおりなど、これを鳴らして蛇や虫の害を避けるとされる。しかし本品は柄の短いいわゆる手錫丈であり、修行のための法具というより楽器としての性格が強いと思われる。貴族仏教の栄えた平安時代には、種々の法会に際して供養のための楽が奏され、あるいはうたわれたが、それに付随して錫丈を鳴らして梵唄をとなえるということが僧侶によって行われた。本品のような錫丈はそうした法会に用いられたものと考えられる。その瀟洒な形体はまさに王朝文化の遺産とよぶにふさわしいが、工芸的かつ繊細にまとまる一方でややおおらかさに欠ける傾向から、平安時代も終りに近いころの作品とみられる。

常楽寺にはその他にも平安時代の金工品が伝わる。まず銅製鍍金の火舎であるが、火舎は香をたいて仏を供養するためのもので、蓋と火炉とからなる。本品の火炉は鍔形のめぐらすやや浅めのもので、その下部に獅噛形の鐶座をつける。蓋は宝珠形のつまみをもち、飛雲文の透しをほどこす。制作期は平安期。

次に同じく常楽寺の金銅飲食器は、全高15.0cm、浅い鉢形は裾広がりの高台をつけ、その腰に二条の紐をめぐらす。一個しか現存しないが、本来は二個一対となる。飲食の供物をのせて本尊に献ずるための仏具である。やはり平安後期の作と考えられる。

このような仏具類の古例の依存は全国的にみてもそう多くなく、派手さこそないが、石部町が誇るに足る貴重な文化財といわなければならない。

|

|