石部南小学校ホームページへ 総合目次へ 郷土歴史はじめへ

総合目次検索へ 石部の自然環境検索へ 古代の石部検索へ 中世の石部検索へ 近世の石部検索へ 近・現代の石部検索へ

300000000

中世の石部

301000000

第一章 鎌倉・南北時代の石部

301010000

第一節 守護佐々木氏の支配

近江守護佐々木氏の成立

301010201

平氏追討と諸国源氏の再編 義仲を滅ぼして源氏の棟梁としての主導権を獲得した頼朝の次の課題は、平氏打倒と諸国源氏の掌握である。正月下旬に平氏追討の宣旨を得て、義経・範賴軍は二月に一の谷(兵庫県神戸市)で平氏を破ってこれを西国に追い、翌文治元年(1185)二月に屋島(香川県高松市)を奇襲、三月には壇の浦(山口県下関市)の海戦で平氏一門を滅ぼした。頼朝はこの課程で、諸国源氏の掌握も同時に進めていくのみである。

位置の谷での勝利からしばらくは休戦状態が続いた。この間に頼朝は、新たな局面に対応した態勢を整えている。元暦元年二月十八日、頼朝は使者を派遣して洛中警固を義経に命じ、山陽道の五ヶ国(播磨・美作・備前・備中・備後)の守護を梶原景時と土肥実平に命じた。また、諸国の武士が平氏追討を名目として荘園年貢を押領するなどの狼藉を停止しその遂行を頼朝に命じる宣旨も、同日朝廷に発令された。一週間後の二十五日、朝廷に対して、東国と北陸道における謀反人の追討を確認し、平氏追討使に義経を任命し、畿内近国の武士を義経の配下に置くことなどを要求した。次いで三月一日には、頼朝に従って平氏追討の協力を要請する下文を九州・四国の武士に出している。同二十日に、今度は伊賀国の守護を大内惟義に命じている。

この一連の政策は、諸地域における頼朝支配権の質を背景にうちだされたと考えられる。第一に、東海・東山両道における頼朝の知行権と同質の支配権が、義仲滅亡によって北陸道に実現した。第二に、平氏を西国に追うことで勢力下に置いた地域の内、京都を中心とし近江国を含む畿内近国は義経に武士の統率権を委ねた。これはおそらく、平宗盛が任命された五畿内及び近江・伊賀・伊勢・丹波九ヶ国惣管職にならったものと思われる。また、山陽道や伊賀国などいまだ平氏勢力との戦闘が予想される地域には大内氏らの武将を派遣している。彼らは該当国国衙在庁官人に対する指揮権と軍事指揮権を併せもっていたと考えられる。のちのいわゆる守護とは異なり国レベルの追討使であろう。とはいえ、このような国内の武士を統轄する国単位の権限は、「国地頭」「家人奉行人」「国惣追捕使」などの曲折を経て、建久年間以後の「守護」に結実するのである。第三に、平氏の勢力下にある九州・四国地域に対しては、平氏軍に編成されている武士の懐柔策が図られている。

こうして着々と平氏包囲網を整備する一方で、頼朝は独自の勢力を保とうとする源氏を排除していった。同年四月、源義仲の遺児義高を殺害、翌月義仲・義高の残党を甲斐・信濃・伊勢で鎮圧した。そして六月には甲斐源氏嫡流の一条忠賴、七月には信濃源氏の井上光盛を襲って殺している。いずれも謀判の疑いありとの理由からである。他方このような情勢から、いちはやく関東に伺候した石川義賢のような源氏もいた。翌文治元年(1185)になると、頼朝と義経の関係は急速に悪化し、六月には義経派と目せれた多田行綱を「勘当」した。十月、義経と行家に対して頼朝追討の院宣が出されたが、畿内近国の武士で義経に従う者はなく、近江武士の場合は院宣そのものを疑って国元に帰って様子を伺う姿勢をとった。十一月、今度は頼朝が義経・行家追討の院宣を得て両者の探索を開始するにいたった。そして二十九日に日本国総追捕使・同総地頭職に任じられることにより、頼朝は全国の軍事指揮権を委ねられ、武士階級を統轄する権限を獲得したのである。

301010202

佐々木氏の近江帰還 一の谷の合戦後、佐々木秀義は近江国に戻って地盤を固めたのであった。しかし同年七月、伊賀国で平氏家人平田家継が、伊勢国では伊勢平氏の和泉守平信兼が蜂起し、鈴鹿山を占拠して交通を庶断した。家継らが近江をぬけて京都を狙う気配を察した秀義は、近江国の平氏に動員を懸け、自ら甲賀武士を率いて大原荘(甲賀町)へ出向き、伊賀国「一国守護」(惣追捕使)(『吾妻鏡』元暦元年八月二日条)大内惟義らと合流して油日神社付近に陣どった。平氏軍は伊賀国平田から出て近江国甲賀郡の上野村(甲南町)などに陣を張り、両軍は油日川をはさんで対戦した。平氏は平田家継以下九十余人が討たれ、信義らは鈴鹿山中に敗走したが、秀義も敵の矢に当たって戦死した。

秀義の戦時におけるすばやい行動の背景には、佐々木氏が近江国における軍事指揮権を掌握していたことが考えられる。先に述べたように当時の近江国は源義経の管轄下にあったため、伊賀国の大内氏のような「一国守護」を拝命しなかったのであろう。このような近江国における佐々木氏の地位は、秀義の嫡男定綱に継承された。『吾妻鏡』文治三年(1187)二月九日の条に、近江国の「守護定綱」とあるのがその初見史料である。ここにみえる「守護」は文治三年当時の職称では惣追捕使が正しい。史料からは確認できないが、鎌倉幕府の職制の変化に即応して定綱も近江国守護職に補任されたと考えてよい。近江守護職は以後定綱流に伝えられ、鎌倉・室町期を通じての近江国の盟主の地位を確立していった。また、定綱を含む秀義の五人の子息は、源平の争乱における度たびの軍功により、あわせて軍功により、あわせて十七国の守護職に補任されたと伝えられている。

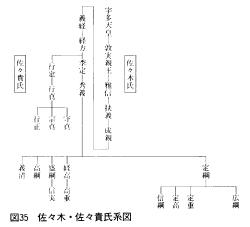

古代近江の雄佐々貴氏は平治の乱後平氏政権に従い、平氏西下の後頼朝の傘下に入って位置の谷の合戦に参加している。このとき佐々貴俊綱は平氏一門の道盛を討つ功名をあげた。後日俊綱の父成綱が関東に恩賞を求めたが、今まで平氏に仕えていたことを理由にいったんは拒絶され、翌文治元年十月になってやっと佐々木荘内の本領を安堵された。しかし同時に佐々木荘の総管領である佐々木定綱に従うべしとの但書が添えられた。こうして近江国における両佐々木氏の立場は完全に逆転し、佐々貴氏は両佐々木氏の氏神佐々貴神社の神職を世襲し、佐々木氏の被官化していた。

301010203

山門と佐々木氏 近江国には南都とともに寺家の最高に位置する延暦寺がある。そのため、近江国守護は中世を通じて山門と交渉をもたざるをえなかった。伊勢斎宮が京都から伊勢神宮へ向かう途中、近江国内では瀬多(大津市)と甲賀(水口町)で駅を提供するのが通例であるが、定綱は文治三年と建久元年(1190)の二度これに関わった。文治三年、瀬多橋が破損したので定綱が船を用意して斎宮を湖上から渡そうとしたときに、定綱の郎党と延暦寺所司との間に争いが起こり、所司の中に死人が出た。延暦寺側は定綱らに非ありとしてただちに嗷訴におよんだが大事には至らなかった。

この一見些細な事件の底には、山門の鎌倉幕府に対する不信感が流れており、それが近江国における幕府方の代表である守護佐々木氏に向けられたのである。比叡山と対立する存在の園城寺は源氏にゆかりの寺で、頼朝も内乱中に近江国横川(蒲生町)などの土地を同時に寄進している。他方、延暦寺は平氏と近い関係にあり、寿永二年(1182)、平氏は延暦寺の千僧供養料として佐々貴うじとの関係で入手した佐々木荘の領家・預所職の得分を寄進している。さらに、頼朝と対立して追われる身となった源義経を山門がかくまうという事態が生じてから、両者の関係は一段と悪化したのである。これが守護佐々木氏の本貫佐々木荘をめぐる事件によって一挙に表面化したのは建久二年(1191)のことである。

この年の三月、佐々木荘の前年分の千僧供養料が滞納されていることに立腹した山門側は日吉社の宮仕に命じて下司定綱の居宅を襲わせた。定綱は不在であったが、子息定重の反撃にあって山門側は死者を出すとともに持参した神鏡も破壊された。山門の衆徒は朝廷と幕府に佐々木父子の引き渡しを要求し、父子を流罪に処することで事態は収拾した。ところが事件の張本人として定重は流刑を改められ斬首に処せられた。定綱は二年後に許され、帰国後頼朝から近江守護職と本領の回復に加えて新たに長門・石見の守護職をいくつかの所領を与えられた。武家方にとって、幕府開設早々、山門の力を見せつけられた事件だったと言えよう。

301010204

承久の乱と佐々木氏 畿内近国の守護は在京御家人として洛中警固にあたることが多く、鳥羽上皇は彼らの多くを検非違使や北面・生面の武士に補任して自らの指揮下に組み入れていった。上皇が倒幕の決意を固めた当時の近江国守護は、佐々木定綱の嫡子男広嗣であるが、彼もまた検非違使にして院の北面であり、承久の乱の直前には、上皇によって山城国守に任じられている。

乱は承久三年(1221)五月、執権北条義時追討の宣旨によって始まった。佐々木一族はこのとき上皇方と幕府方に分かれて戦っている。上皇方についた広嗣父子のほか、秀義次男経高とその嫡男高重であり、幕府軍に加わったのは広嗣の弟で当時鎌倉にいた信綱とその子重綱、秀義三男盛綱の子信実である。乱の勝敗を決定づけた宇治川の合戦では、信綱が宇治川の先陣をきる働きで幕府軍を勝利に導いた。乱は上皇方の完敗におわり、佐々木一族では経高が自害、広嗣ぐ父子は斬罪に処せられた。この結果広綱流は断絶し、代わって信綱流が佐々木氏嫡流となり、近江守護職と佐々木荘を継承した。信綱は北条泰時の妹婿という関係にあることから幕府に厚遇され、評定衆の一員に加えられた。また朝廷にも接近し、成功(一種の売官の制度)により近江国守の地位も獲得している。このように佐々木氏本流は、定綱以後在京御家人として一時朝廷に近い勢力となったが、承久の乱で広嗣から信綱へ本流が移ることにより、再び関東との関係が密接となった。しかし朝廷との関係は冷却したのではなく、信綱の成功に見られるような関係は継続した。円滑な公武関係を築こうとする幕府にとって、双方につながりのある佐々木氏の存在は貴重であり、むしろ幕府が働きかけて朝廷との関係を継続させた側面もかんがえられる。いずれにせよ、このことが以後の佐々木氏の動向に影響を及ぼすことになる。

301010205

301010205

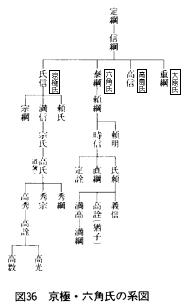

佐々木氏庶子家の分立 信綱の子息の代になると、佐々木氏から庶子家が分かれはじめる。信綱の四人の男子、重綱・高信・泰綱・氏信を始祖とする大原・高島・六角・京極の四家が分かれ、三男泰綱の六角氏が家督を継いで近江守護職についた。さらに次男高信の高島家からは越中・能登・朽木・平井・永田・横山・田中家が分立、同じく四男氏綱の京極氏から、黒田・岩山・鞍地・長岡・加賀の各家が出ている。さらに氏信の兄弟に目を移すと、兄定重が鏡、弟広定が馬淵、同時綱が佐保、行綱が伊佐、賴定が山中の諸家を興している。こうして鎌倉中期以降、佐々木氏の諸流は近江全域に根づいていったのである。

301010206

六角氏と京極氏 氏信が家督を継いだ六角氏と大原・高島・京極三家との関係は、庶子家が惣領家から自立している点に特色がある。これは三庶子家が六波羅探題の指揮下に合って在京御家人の職務を行ったことが関係していよう。鎌倉幕府は承久の乱後、西国守護の勢力強大化を制限する方針をとり始めるが、庶子家の自立も、当時の社会が惣領家から庶子家が独立する傾向にあったのを利用した政策といえよう。また、六角氏が蒲生郡を本拠としているのに対し、三庶子家は近江国北部の坂田・高島両郡に所領があり、地域的な偏りが認められる。特に京極氏に守護六角氏に対抗する勢力として幕府に重用された。

六角氏の名称は京都における邸宅が六角東洞院に所在したことに由来する。六角泰綱が氏信の三男でありながら家督を継いだ理由として、さきに述べたように信綱が北条泰時の妹との間にもうけた子息であったことが考えられる。

これに対し、長男重綱の母の出自は伝わっていない。信綱の死後、重綱と泰綱の相続権をめぐる争いが幕府に持ちこまれ、その中で重綱が泰綱の所領の中に不法に横領したものがあると訴えた。幕府は親権不介入の原則から泰綱の家督相続は認めたものの、その不法押領地を没収した。承久の乱後、西国の有力守護の勢力を抑えようとする幕府側の姿勢の表れである。この結果六角氏は守護家としての立場は確保したが、近江国内の所領の多くを失い、一時的な勢力後退を余儀なくされた。

鎌倉中期以後庶子家がつぎつぎに独立し、京極家が関東とのつながりを深める中で、六角氏は近江国内の支配体制の整備に着手した。その結果、秀義流の馬淵氏、佐々貴氏から分かれた三上・平井・真野・木村・伊庭・楢崎氏、他姓出身と考えられる目賀田氏や高井氏らを家臣団に編成した。彼らの大半は蒲生・神崎・愛知川に集中しており、近江国北部には存在していない。

鎌倉中期以後庶子家がつぎつぎに独立し、京極家が関東とのつながりを深める中で、六角氏は近江国内の支配体制の整備に着手した。その結果、秀義流の馬淵氏、佐々貴氏から分かれた三上・平井・真野・木村・伊庭・楢崎氏、他姓出身と考えられる目賀田氏や高井氏らを家臣団に編成した。彼らの大半は蒲生・神崎・愛知川に集中しており、近江国北部には存在していない。

中でも馬淵氏は、六角泰綱のころから守護代の地位にあった。その本拠地は蒲生郡馬淵荘(近江八幡市)で、佐々木庶子家の中では六角氏の居館小脇(八日市市)に近いことが、馬淵氏の早い段階での家臣化、守護代化につながったのであろう。当時の守護は在京しているのが通例であったので、国元で守護の職務を代行する守護代の存在を必要としたのであり、泰綱以後一部の例外を除いて、代々馬淵氏が守護代に補佐されている。六角氏は守護代の下に、郡単位で守護の遺志を執行する「郡守護使」と呼ばれる代官を設置して領国経営にあたった。任国におけるこのような支配体制の整備は、同時代の他の守護には認められない動きである。六角氏が独自の領国経営を模索した背景のひとつとして、泰綱の時代に家督相続をめぐる相論をきっかけとして近江国内の所領の多くが幕府に没収されたことが挙げられよう。勢力交代の危機感の現われが六角氏に任国の支配体制の整備を急がせた要因と考えたい。

一方、京極氏は泰綱の弟氏信から始まる。母は泰綱と同じく北条泰時の妹で、三庶子家の中でもっとも優勢を誇ったのはこのためである。その名称は在京御家人をして京都に構えた屋敷が高辻京極にあったことに由来する。おそらく父信綱が泰綱に六角東洞院、氏信に高辻京極の邸宅を分け与えたのであろう。坂田郡柏原荘(山東町)に本拠を置いたが、京極氏の主たる活動の舞台は近江国ではなかった。泰綱と信綱に分配されたのは京都における邸宅だけではなかった。父の担った職務に関しても、両者は分かち持つことになるのである。

泰綱が信綱の近江守護職を継いだのに対し、氏信は父同様、幕府から評定衆に選ばれるとともに、伯父広綱以来の検非違使に任命された。氏信の子孫も続いて続いて評定衆や検非違使に補任されており、京極氏の活動の場は京都や鎌倉にあったのである。鎌倉は、西国主出身の御家人という秀義以来の佐々木氏の血筋をかって、公武関係の調制を京極氏に期待したものと思われる。しかもそれを京極氏に割り当てることで、近江国における佐々木氏の勢力を分断する意図が働いたに違いない。このような幕府側の意図が、室町期の六角・京極の並存という状態を生み出したのである。

301010207

鎌倉時代の石部 『石部町史』は、貞応元年(1222)夏、石部久綱なる人物が石部荘地頭職に補任されたことを記し、「石部家系図」を引いて次の史料を紹介している。

将軍家政所下す

補任す、地頭職の事。近江国石部庄住人三郎左衛門久綱、右人承久兵乱に近江守信綱の手に属し、宇治河闘ひの軍

功の勧賞、彼の守護職たるべきの状、仰する所件の如し。以て下す。 (原漢文)

貞応元年五月五日

案主左近衛将曹菅原

知家事門舎人 清原

令左衛門少将藤原

別当相模守平朝臣

武 蔵 守 平 朝 臣

しかしこの文章は以下の点で疑問が残る。第一に、署名にみえる相模守・武蔵守はそれぞれ北条時房・同泰時であるが、両人は貞応元年当時六波羅探題の職について京都に在住しており、鎌倉にいる将軍家の文書に名を連ねることはできない。第二に、承久の乱から貞応元年にかけて、幕府が地頭職の補任に用いた文書を確認したところ、関東下地上がほとんどで、将軍家政所下文は一通もなかった。しかも地頭職補任に関する文書はすべて執権北条義時が署名しており、彼の名前が見えないのも不自然である。第三に本来ならば「石部荘地頭職」というように、所職の及ぶ範囲を明示するのが原則であるのに、単に「地頭職」としか書かれていない。これでは石部荘に置かれる地頭かどうか不明で、のちに混乱を招くような文書を幕府が作成したとは考えにくい。

しかし「石部家系図」はこの史料に続けて、久綱が将軍賴経の上洛時に野路駅(草津市)の警固を担当したことを次のように記している。

賴経将軍、嘉禎四年(1238)正月御上洛。二十八日鎌倉を進発、二月十六日野路駅に着く。久綱らこの時警固す。同路地十月還御。十四日箕浦御宿の時も同じ。

ここに記されている日時・地名は『吾妻鏡』の内容と一致する。のちに書かれたものにせよ、この時期の当該地域の正確な知識がなければ書けない内容である。したがって、鎌倉中期から石部荘が存在し、地頭石部氏が支配していたとは、ただちに認めがたいが、この文書作成にあたっては、1220年から1230年代のこの地位も正確な知識をもつ人物が関与したことは推測できよう。そのことを念頭に置いてあらためてさきの下文を検討すると、両名が六波羅探題に在職しているのは承久の乱の乱直後からの四年間という短い期間である。その中に貞応元年が含まれていることから、文書作成者が承久の乱前後の出来事に非常に敏感であったと考えられる。そうするとこの文書作成の目的も、地頭職補任よりも、承久の乱の際にこの文書の作成者またはその先祖が幕府方に味方したことを主張することにあったのではないだろうか。嘉禎四年の賴経上洛時の文章の意図も、この文脈で読み取ると、幕府とのつながりを主張するものであったと推測できる。即断は避けたいが、このような内容の文書が作成された時期のひとつの可能性として、文書作成者の家が六角氏またはその守護代馬淵氏の被官化していく時期が挙げられる。佐々木氏がよく用いる「綱」の字が石部久綱なる人物にもみられるのは、この家が佐々木氏の出身であることをさりげなく主張しており、そのような意図が働く時期を右記のあたりに考えたい。

|

|