|

|

|

石部南小学校ホームページへ 総合目次へ 郷土歴史はじめへ

総合目次検索へ 石部の自然環境検索へ 古代の石部検索へ 中世の石部検索へ 近世の石部検索へ 近・現代の石部検索へ

400000000

|

|

|

近世の石部

404000000

第四章 江戸時代後期の石部

404050000

第五節 石部の諸産業

石灰の生産と灰山経営

404050201

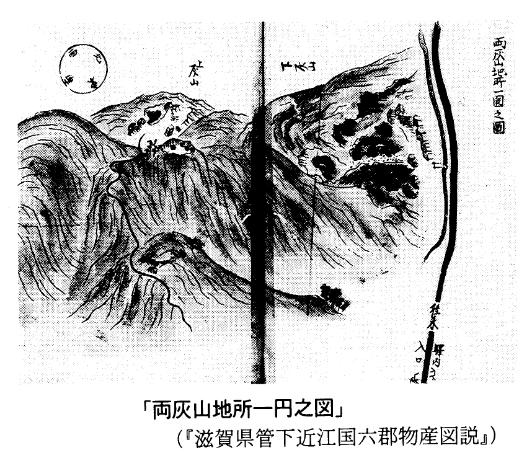

石灰の製造 石部宿に石灰岩を産したことについては『雲根志』に、「江州石部宿の駅西の入口の山にあり、新道三軒茶屋(五軒茶屋)という村の山也、色白くやわらかにして塊をなす、刻めば白粉となる。真の石灰のごとし」とある。石部宿天狗谷西端一帯は石灰岩を産し、こでを焼いて石灰を製造していたことから通称灰山と呼ばれている所である。

灰山は近世において白壁などの建築用、止血剤などの医薬用、紺屋細工用あるいは防虫剤さらに肥料として使用された。近江国では、どれくらい石灰を田地に使用していたのかその普及の程度はわからないが、近世後期は土壌の性質の改良に高価な干鰯にかわって使用する地域がふえていった。

石部宿での石灰製造は、寛政五年(1793)、内貴勘助の稼業に始まり、この地を下灰山といい、その後の文化二年(1805)に井上敬祐が製造に着手した地を上灰山と称した。

石灰は近世全国各地で製造された。その石灰焼法の一例として本草家あるいは物産家として知られる佐藤成裕は『中陸漫録』に

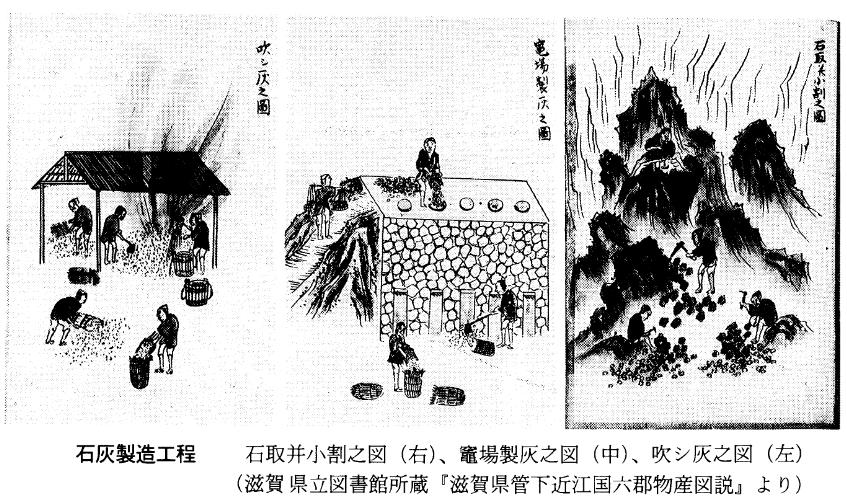

まず竈をつくる。竈の入口は五・六尺ばかり、内の広さは九尺位、深さ八・九尺、その内に石を六・七寸に打ち砕いて入れる。これを下から焼き、よく焼けたらば水を注ぐ、すると石がみな石灰となる。と記している。石部の石灰製法はこれと基本的には同じと思われるが、『滋賀県管下近江国六郡物産図説』から石部での石灰の製法とその費用及び生産量をみることにしよう。

まず岩盤に鉄矢を打ち込む。取石の大小また穴の長短に応じて数枚の鉄矢を用いる。この鉄矢を玄翁で打ち岩石に筋を入れ、鉄テコで離して玄翁で打つ自然と石灰岩が砕ける。くだけた石灰岩を鉄槌にて小割にする(写133―右)。次に小割りにした石を竈の底に敷いた炭俵の数十枚と炭数十俵の上に入れる。その上に炭を入れ、又その上に石を入れ、こうして石と炭を交互に三・四度入れ、朝、昼、夕と三度ずつ日々に焚込む(写133―中)、こうして焚込んだ石は三日目には焼揚り灰となる。これが荒石灰(生石灰)である。荒石灰に水をかけると吹石灰(消石灰)となる。吹石灰を製造する場合、カス石を除き、炭の量を増して火を十分にして炊き込んで荒石灰にしてから一夜を経て水をかける(写133―左)。荒石灰では荒手が一人ですむが吹石灰では二人を必要とする。荒石灰では一日一夫行程で十五俵から二十俵、その地銭は銭三百文から銭一貫二百文、吹石灰では一日一夫行程で六十俵から八十俵、賃銭は銭二百四十文から銭一貫文であり、年次を経るにつれ一日あたりの生産量は増加していった。

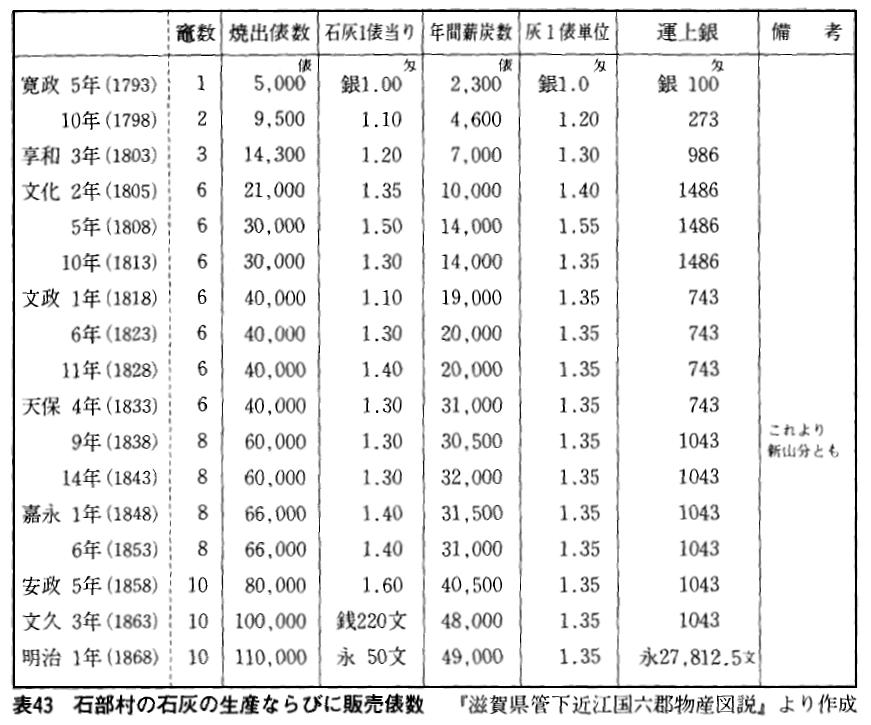

年間生産量(表43)は、創業年の寛政五年では一竈5,000俵であったものが享和三年(1803)では三竈、14,300俵、文化二年(1805)では、上灰山分も加わって六竈、21,000俵となり、以後漸次竈数を増し、明治元年(1868)では10竈、110,000俵に達している。石灰製造に使用される炭の量は、石灰5,000俵に対して2,300俵、石灰21,000俵にたいして10,000俵のように石灰生産量の約半分である。また荒石灰・吹石灰・炭のいずれも寛政五年より明治元年まで一俵につき銀一匁から銀一匁六分の間で値動きがみられる。荒石灰と吹石灰がどのくらいずつ生産されていたのか、あるいは収支勘定もくわしくは知ることができない。

404050202

灰山の借銀と運上銀 内貴勘治・井上敬祐とも村方から銀八十三貫目ずつを借銀しての創業であった。しかし経営は必ずしも順調ではなかった。文化十四年(1817)、内貴勘治は字柿ヶ沢の石灰焼株と建物・諸道具を、また敬祐は吹屋ヶ谷の石灰株と建物、諸道具を担保に下笠村(草津市)横井弥惣右衛門・石部宿福嶋新次郎・北中小路村田中半左衛門から銀十貫ずつ借銀した。それにもかかわらず経営は好転せず、両灰山とも、文政三年(1820)、運上銀を三年間半上納にできるよう、さらに同六年(1823)には半上納の三年間延長をそれぞれ膳所藩に対し願い出て許された。藩への運上銀は寛政五年(1793)から五年間は年に銀100匁、同十年には銀273匁、享和三年には銀986匁と竈数が一基増すごとに等比級数的に増加した(表43)。文化二年(1805)から両灰山分の運上銀が銀1貫986匁となり、文政元年(1818)から天保初年まで銀743匁と半減されている。『井上石灰沿革誌』『小島忠行家文書』によると、近世のいくつの時期か特定できないが「上灰山は藩へ年貢として米10苞を上納、また村方へは採石区域方四町ノ年貢トシテ金を七両および松・杉・檜ノ生立料金三両ヲ納付セリ」とある。

404050203

下灰山の経営権委譲 両灰山とも経営は苦しく、「近年、米穀下値につき、不景気の上灰値段高値にて両様相嵩利益少く」(『膳所領郡方日記』)と苦境を訴えているが、文化・文政期は豊作が続き米価の安値安定期であった。このような状況の中で下灰山は古借の銀八十三貫、新借の銀十貫目の借銀返済のめどもたたず、また下灰山創業以来経営にたずさわってきた塩屋七兵衛にも毎年銀十貫目の配分をしなければならなかった。内貴勘治の没後親類の治右衛門が下灰山を預かったが経営はままならず、栗太郡出庭村宅屋の関伝右衛門に経営をゆだねた。天保八年(1837)、内貴勘治の子勘蔵は当年八月で経験委譲の期限が切れるとして経営権の差し戻しを願い出たが許されなかった。同十二年(1841)、関伝右衛門は病気がちであり、灰山の借財返済の見通しがたたないとして下灰山の経営から手を引き、代って上村仁左衛門と福嶋新次郎が仕法人となった。

仕法年限は三十五年間とし、勘治側が一切灰山経営には関与しない旨を約し、また利益の配分にあずかっていた塩屋七兵衛の手離金、勘治側の暮らしむき助成、および灰山からの配分を示した仕法を決めて以後植村仁左衛門、福嶋新次郎が灰山再建にあたった。

一、灰山の手離金として銀十一貫目を塩屋七兵衛に渡し、今後灰山にはかかわらない。

一、内貴勘治・井上敬祐の渡世のため酒造株と諸道具・家屋敷を渡す。さらに毎年敬祐より預った年賦銀に250匁のうち銀100匁を向後10年間渡す。

一、勘治後家の生計のため本家東の方にある家・土蔵一ヶ所と田畑を渡す。ほかに今後10年間毎年銀100匁を渡す。

一、当年(天保十二年)より五ヶ年過ぎ、午年(弘化三年・1846)より五年間500匁ずつ、10ヶ年を過ぎ亥年(嘉永四年・1851)より五ヶ年間銀1貫文を内貴勘治へ渡す。

一、二十五年にして仕法が整った上、焼方山方の諸入用・運上銀・地下運上銀を差し引き、また貸山にすれば賃料のうち運上銀・地下運上銀を差し引いた正徳銀(順利益金)の一分五厘を年々勘治に渡す。

この福嶋新次郎・植村仁左衛門への仕法人交代に際しては、いったん灰山を膳所藩へ返上し、あらためて藩が下げ渡すかたちがとられた。

404050204

404050204

上灰山の経営 一方上灰山では、『膳所領郡方日記』の天保七年(1836)の条に「敬助仕法方より二月一ヶ月分灰3,250俵の徳益」とあり、利益をあげてはいるものの、すでにこのころ奥村弥三郎ほか一人を仕法人にたてているのである。しかし古借銀10貫目は払えないままで、嘉永五年(1852)賃山料の減少を理由に、弘化二年(1845)から嘉永四年(1852)まで七年間の運上銀の滞納分の無利足拝借と、以後の運上銀上納の延期願いを膳所藩に出した。

文久二年(1862)の「差入申一札之事」に、宿方では先年新灰山の石灰焼を始めたとある。この新灰山は表43の文政九年(1826)の欄の「是ヨリ新山分共」とある新山のことではないかと思われるが、場所は明らかでない。おそらく宿方として灰山経営の不振を打開しようとして、新灰山の開発を行ったのであろう。しかし井上敬祐は、新灰山の操業は「私請負上灰山忽迷惑」として訴え、その結果、「御運上銀同様」にはじめは焼留料銀1貫800目、その後銀500匁を増額されて銀2貫300目を宿方へ納めていた・しかし敬助家も家計は苦しく万延元年(1860)と文久元年(1861)の両年分の焼留料が払えず、さらに四・五ヶ年の間焼留料の延納と、仕法の年延二十四ヶ月を宿方に願い出た。宿方では仕法の年延は承諾したが、焼留料の年延は筋違いであるとして退け、井上敬祐はすでに合意に達していた運上金七両と松木運上金三両とともに従来通り焼留料を納めることとなった。

404050205

下灰山経営のゆくえ このように両灰山の経営は創業以来不振続きであった。下灰山の場合、塩屋七兵衛に渡す銀10貫目の配分は当初の生産量からして無理があったと思われる。植村仁左衛門・福嶋新次郎が仕法人をなってから文久元年(1861)ごろは「追々減借」(文久元年六月「乍恐奉願口上書」)になっていたようであるが、再建はよういではなかった。上灰山も新・古の借財が残ったままであった。

灰山再建にあたった仕法人は経営の打開策として天保七年(1836)ごろ石灰の直売りを図ったが、創業者の反対にあって実現しなかった。また石灰生産量は次第に増加したにもかかわらず、灰山の経営を軌道にのせることは用意でなかったようである。

|

|