|

|

|

石部南小学校ホームページへ 総合目次へ 郷土歴史はじめへ

総合目次検索へ 石部の自然環境検索へ 古代の石部検索へ 中世の石部検索へ 近世の石部検索へ 近・現代の石部検索へ

400000000

|

|

|

近世の石部

402000000

第二章 江戸時代前期の石部

第四節 林野と山論

林相と林野制度

402040101

402040101

林相と林野所有 町域の最南端に聳える693mの阿星山を最高峰に、大字東寺・西寺・石部へと山並をもつ石部町は、町面積の約70%を林野が占めている。そしてそれらの山林は、ごく一部にスギやヒノキの立木をみせるものの、そのほとんどがアカマツの自然林にナラやヒノキの植林が普及していくのは明治期に入ってからである。

アカマツに浅木や竹の混生が林相をなす石部町の山林も、慶長七年(1602)の検地(古検)では石部村に山手米(山年貢)四石の山林改正があり、さらに寛文二年(1662)の西寺村免状では山年貢一石六斗が決定しているように、山林の貢租(小物成)額が確定をみているが、当時の林野種別や面積、林野の所持(所有)状態、それに山年貢の算出方法などについては明らかでない。

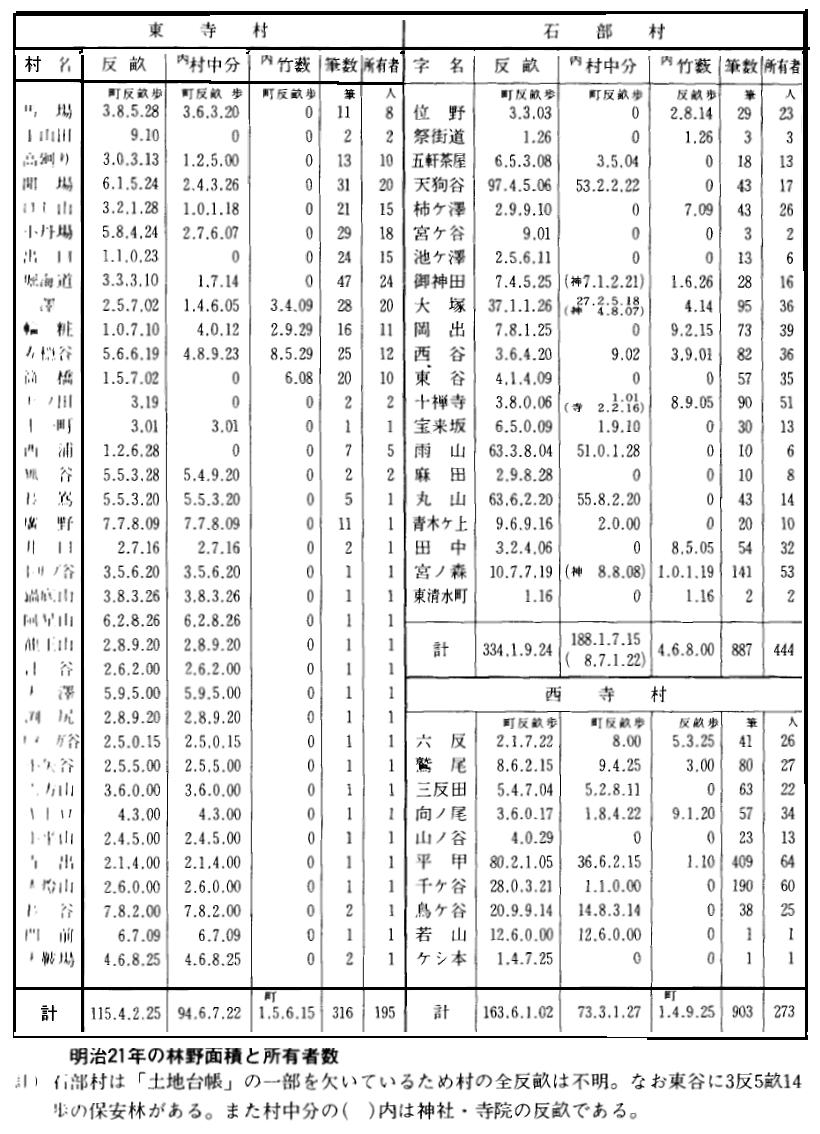

そこで、石部町域旧三ヶ村の林野面積(反畝)とその所有状況を確かめる上から、明治二十一年(1888)八月の土地台帳をもとに、各小字別の集計を試みたのが表15である。

旧三ヶ村のうち、土地台帳の一部を欠くものの石部村が334町1反歩余と最も広く、竹林においても4町6反8畝歩と、他村の約三倍の面積を所有している。また、延人数ではあるが、林野の所有者も444人にのぼる。さらに記載は村中分に含めたが、神社・寺院の山林も石部村にのみ存在していたことを明らかにしている。

402040102

立会林と竹林 しかし、なんといっても表15で注目される点は、三ヶ村の全林野面積の約58%にあたる356町歩余が村中分(村山)であることである。ことに東寺村林野の約82%が立会林(村共有林)である。その立会林の村山は、江戸時代の林野所有がそのまま明治に引き継がれたもので、石部町林野所有の特徴を示していたといえよう。

それは、浅木林といった立木の商品化に期待できない林であったとはいえ、それらの山林は、燃料である薪炭の供給源として、または「村中草芝刈、他作之肥し仕来り候」下草山として、石部町農民の生活上重要な林であったのである。そこに村中立会林(村入会林)の多い実状があったと思われる。

また、竹林(竹藪)も三ヶ村で七町七反部余の面積があがっているが、それは承応二年(1653)九月の西寺村百姓共「定」に、「風を防候為にも・・・田畑に成難き所には竹木植申す可く候」とあって、防風や土砂止めを目的に、山裾の斜面や谷間を対象に、江戸初期から竹が盛んに植栽されていったことによりものである。

浅木や竹林が混生する林の村立会林が占めるといった石部町の林野にも、個人持ちや数人持ちの立会林に数ヶ村立会林(村々入会林)、そして寺社の除地林など、各種の林が所在したが、一方には、領主の利用林である「御林山」も存在していた。そこで次に御林山について述べておこう。

402040103

御林山と御留山 御林山は別に「御立山」または単に「御林」「御山」とも呼んで、幕府や藩の利用に限られた林をいい、普請用材の確保を目的に設置されていたのである。

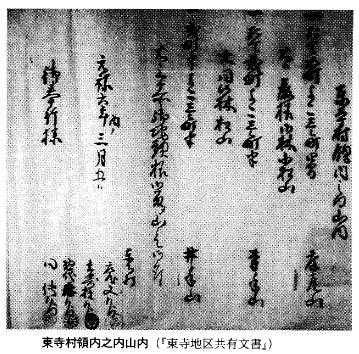

いしべちょうでは、元禄六年(1693)三月の東寺村領「内山一札」によって「御林」ぼ存在していたことが知られる。

いしべちょうでは、元禄六年(1693)三月の東寺村領「内山一札」によって「御林」ぼ存在していたことが知られる。

東寺村領内之内山内

一、たて五町横壱町四間 横尾山

右は殿様御林小松山

一、たて弐町よこ壱町半 寺手山

右同、御林松山

一、弐町半よこ一町半 井手山

右三ヶ所御地頭様御留メ山ニて御座候

元禄六年酉ノ三月五日

東寺村 庄屋 又右衛門 印

年寄 権右衛門 印

惣代 忠左衛門 印

御奉行様 同 伝右衛門 印

横尾山と寺手山は殿様(膳所藩主本多康慶)の御林とあって、しかも小松山・松山と林の種別も示されているが、井出山についてはその記載がない。それはすでに、横尾山と寺出山が御林山に指定されていたその山は、井出山を加えての「御留メ山」の指定であったからであろう。

「御留山」は、領主の山林保護や狩猟を目的に入山や樹木芝草の伐採を禁止した林をいうが、なかには農民の争い山を領主が管理下に置く御留山もあった。

東寺村領内の「御留メ山」指定の理由は明らかではないが、縦・横の間数から計算すると、三ヶ所で約十四町五反歩ほどになる。しかし、その後の享保二十年(1735)九月の東寺村「願上書」では、御林山は広野山と六方山の二ヶ所に改定をみている。広野・六方の両山が、先の横尾・寺手両山にあたるのか、それとも御林山が変更となったのか、明らかでないが、寛延三年(1750)七月の同村「願書」では、広野・六方両山の御林は七町二反六畝歩となっている。

その広野・六方両山の御林は、東寺村田畑に続く裾野の山林で、しかも両山が「御留山」に指定されていたことから、「鹿猪すミ、次第∧ニ田畑相続成かね」る状況となったので、東寺村では「御年貢御付ヶ被遊、百姓ニ被下候」と、御林山の農民支配山林への移譲を訴えているように、御林山の両山は「嶮岨」な林に成長していたことが、想像されるのである。

その後、六方山に限り、東寺村農民の下草場に許されているが、寛延三年三月九月の「松木ノ覚」では、広野山の木数459本、六方山212本の合計671本のマツが調査されており、それらのマツ立木の中には、目通り二尺三寸から五尺の大木が43本確認されている。さらに弘化三年(1846)の「御林帳」には、広野山1,044本、六方山603本の計1,647本に植林用のマツ苗木が両山で750本と記録されている。そのうち広野山では長さ四間から七間半、目通り五尺から六尺五寸の大マツ136本が、また六方山でも同じ大木が113本と、両御林山が長大材をマツの美林をみせていたことは明らかであり、それだけに「猪鹿多籠」る状況にあったものと思われる。

マツの長大材が成長した御林山の立木も、その若干は農民の井堰用材に伐出されたようであるが、半用材への利用については明らかでない。その広野・六方の両御林山は、明治五年(1872)に旧膳所・水口両藩の藩士に払い下げられて私有林となり、その後東寺村の買い取りによって村中分となった(『甲賀郡志』)のである。

|

|