|

|

|

石部南小学校ホームページへ 総合目次へ 郷土歴史はじめへ

総合目次検索へ 石部の自然環境検索へ 古代の石部検索へ 中世の石部検索へ 近世の石部検索へ 近・現代の石部検索へ

400000000

|

|

|

近世の石部

403000000

第三章 石部宿の成立と展開

第三節 さまざまな往還

武家の往来

403030101

403030101

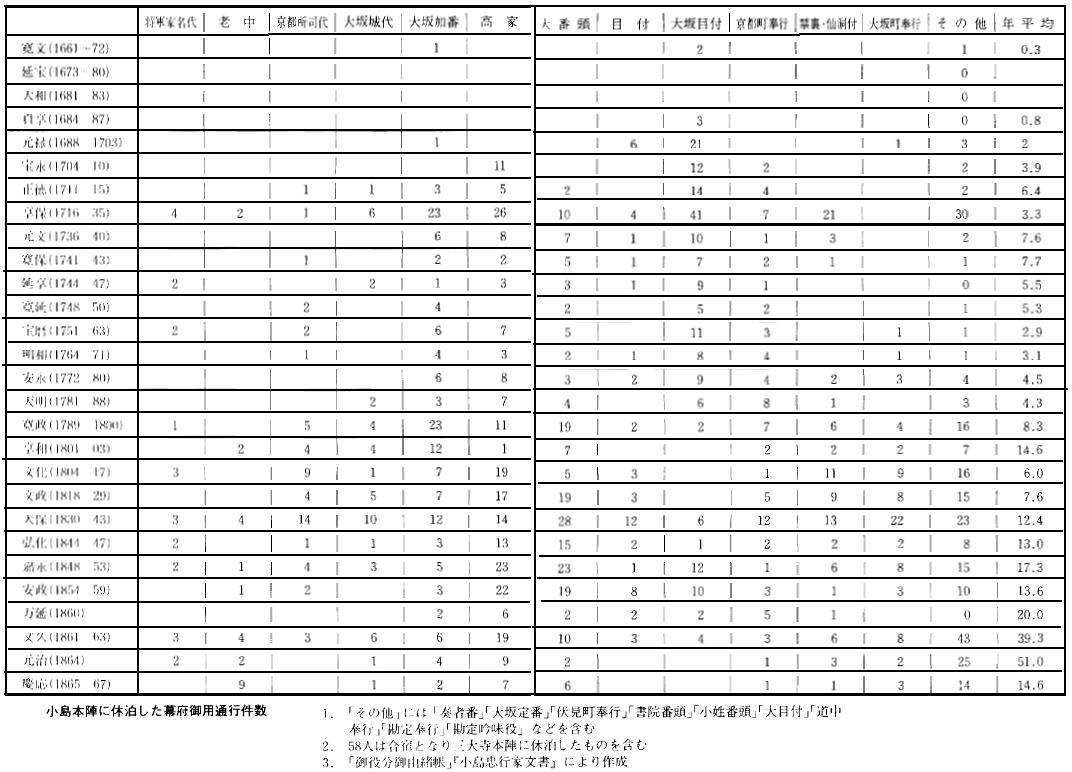

本陣 本陣は宿駅の施設の中心をなすもので、幕府の役人、参勤交代の大名、公家さらに大寺の僧侶らの休泊の施設で、「御本陣」と呼ばれ幕府、領主の一定の保護を受けた。天保十四年(1843)の調査によれば、東海道の宿駅には本陣が111軒、脇本陣が68軒設けられていた。箱根・浜松にはそれぞれ六軒の本陣があり、他に3~4軒の本陣のある宿駅もあるが、大部分の宿駅では1~2軒の本陣が設けられていた。草津は本陣、脇本陣それぞれ二軒、水口では本陣、脇本陣それぞれ一軒であったが、石部では本陣二軒が置かれた(『東海道宿村大概帳』)。谷町の参大寺本陣、仲町の小島本陣がそれである。

参大寺本陣は甲賀郡檜物荘長者義治を初代とする七代目信尹が妹婿である代官吉川源蔵と計り、武家の旅宿を元和年間(1615~1623)に設けたことにはじまるとする(『三大寺光家文書』「三大寺系図」)。石部宿の再三にわたる大火で罹災し、初期の本陣の規模は明らかでないが、天保期の調査では建坪およそ138坪(約455㎡)であった。小島本陣は慶安三年(1650)創建されたが、膳所藩主本多俊次、康将二代に対する小島氏の顕著な奉公により、慶安元年(1652)本陣職を許された。元禄五年(1692)幕府陣屋領2,845坪(9,388㎡)を与えられ、本陣をここに移した(『石部町史』)。当初上段の間(大名宿泊の寝室)には狩野永徳の絵が描かれてあり、宿泊の大名間では評判が高かった(『小島忠行家文書』「宿帳」)。その後しばしば改修され、天保期には建坪262坪(864㎡)の構であった。

大名らが本陣に休泊する場合は、あらかじめ先触をもって休泊の日時が本陣に通知され、本陣の主人が一、二宿前まで出迎える場合が少なくない。到着すれば主人から応答の贈物をし、宿泊の大名も寸志を渡すのが慣例となっている。元禄九年(1696)五月長州藩毛利吉広が初入国の途中の各宿駅では、かなり派手な応対がみられるが、石部宿三大寺本陣に宿泊した際、主人小右衛門は小鮎一折、その妻から筍一折、嗣子は塩鱒をそれぞれ献上している。初入国とはいえ道中の出費が嵩み過ぎたのか翌年の参府に際して、御機嫌伺いのため本陣の主人や飛脚が宿泊予定の宿から一、二宿も前まで出迎えることは慎しみ、宿はずれまでの出迎えに止めること、贈物についても倹約中のことであり、本陣の主人だけに止めることを各宿に達している(山口県文書館所蔵『吉広様始而御参勤一巻』)。

二つの本陣に休泊する大名や公用の幕府諸役人は必ずしもひとつを定宿としたわけではなく、その選択は流動的であった。それだけに宿泊の大名を二つの本陣が奪い合うことも少なからずあった。三大寺本陣を定宿としていた対馬藩主宗氏は、ある年三大寺本陣に不都合ありとして定宿を小島本陣に移した。文政九年(1826)宗義質が小島本陣に宿泊した際、三大寺小右衛門が宗氏に詫びを入れ赦された。それにより翌年宿割を担当する役人が両本陣の主人を呼び、以後隔番で宗氏の宿泊を担当するよう申し付けた。天保三年(1832)義質参府の折、小島本陣に宿泊する番であったが、三大寺本陣から対馬藩大坂屋敷に手代を出し、この度の宿泊を願い出たが容れられず、小島本陣からも伏見宿まで御機嫌伺いに出向き、宿泊を確認した。ところが宿割担当の役人が「草津より当宿迄の内に心代わり致し候哉」急に三大寺本陣に宿泊を命じた。小島本陣では驚き入り、手をつくして交渉したが聞き入れられず、「何分只今御宿御受け申されては、けが人も出来候事故、まず差し控える」よう説得され、一応引き下がった。三大寺本陣に落ちついた宗氏の御機嫌伺いに小島金左衛門が出たところ、御供頭衆から、いずれ江戸に到着してのち、宿割担当の役人を取り調べるとの挨拶であった(同「宿帳」)。この事件の背景にどのような働きがあったかは知れないが、この種の事件はしばしば「宿帳」に詳しく記されてあり、両本陣間の宿泊をめぐる日常的確執のあったことをうかがわせる。宿に到着後くじで宿泊先を決めさせることもあったが、両本陣の確執に業をにやした庄内藩本陣調べの役人は「両家より彼是申立てられ候てハ是非なく、主人上京の節、当宿は休泊相除き候より外これなく」と、石部宿には休泊しないとまで言い放った。しかしそれでは「宿方一体難渋に相成る」いわば宿の浮沈にかかわるので、両本陣が折れ合い、来春嘉永二年(1849)庄内藩主上京の折には小島本陣が引き受けるとの請書を前年秋に差し出し落着した(同「宿帳」)。

二つの本陣に休泊する大名や公用の幕府諸役人は必ずしもひとつを定宿としたわけではなく、その選択は流動的であった。それだけに宿泊の大名を二つの本陣が奪い合うことも少なからずあった。三大寺本陣を定宿としていた対馬藩主宗氏は、ある年三大寺本陣に不都合ありとして定宿を小島本陣に移した。文政九年(1826)宗義質が小島本陣に宿泊した際、三大寺小右衛門が宗氏に詫びを入れ赦された。それにより翌年宿割を担当する役人が両本陣の主人を呼び、以後隔番で宗氏の宿泊を担当するよう申し付けた。天保三年(1832)義質参府の折、小島本陣に宿泊する番であったが、三大寺本陣から対馬藩大坂屋敷に手代を出し、この度の宿泊を願い出たが容れられず、小島本陣からも伏見宿まで御機嫌伺いに出向き、宿泊を確認した。ところが宿割担当の役人が「草津より当宿迄の内に心代わり致し候哉」急に三大寺本陣に宿泊を命じた。小島本陣では驚き入り、手をつくして交渉したが聞き入れられず、「何分只今御宿御受け申されては、けが人も出来候事故、まず差し控える」よう説得され、一応引き下がった。三大寺本陣に落ちついた宗氏の御機嫌伺いに小島金左衛門が出たところ、御供頭衆から、いずれ江戸に到着してのち、宿割担当の役人を取り調べるとの挨拶であった(同「宿帳」)。この事件の背景にどのような働きがあったかは知れないが、この種の事件はしばしば「宿帳」に詳しく記されてあり、両本陣間の宿泊をめぐる日常的確執のあったことをうかがわせる。宿に到着後くじで宿泊先を決めさせることもあったが、両本陣の確執に業をにやした庄内藩本陣調べの役人は「両家より彼是申立てられ候てハ是非なく、主人上京の節、当宿は休泊相除き候より外これなく」と、石部宿には休泊しないとまで言い放った。しかしそれでは「宿方一体難渋に相成る」いわば宿の浮沈にかかわるので、両本陣が折れ合い、来春嘉永二年(1849)庄内藩主上京の折には小島本陣が引き受けるとの請書を前年秋に差し出し落着した(同「宿帳」)。

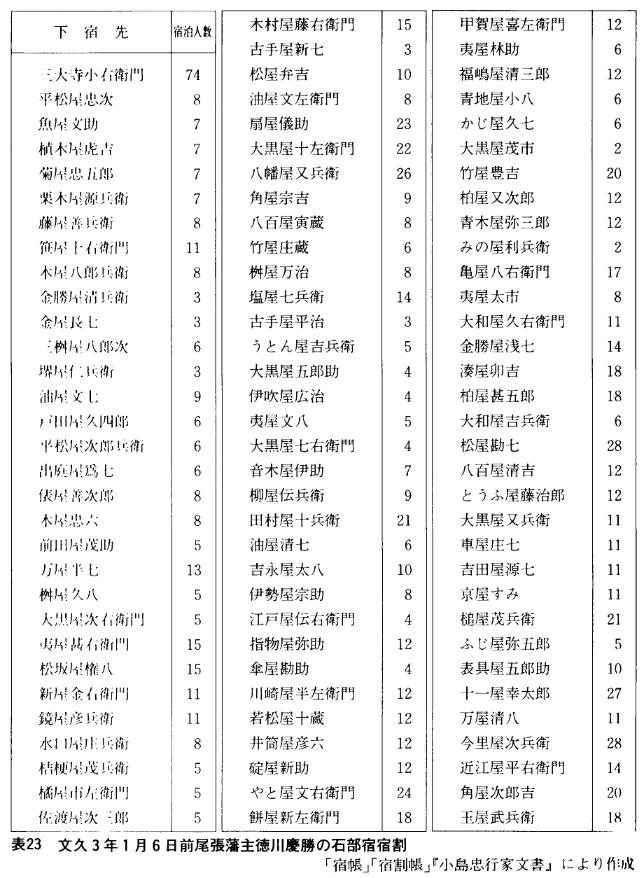

平常の大名往還の大規模なものの一例として熊本藩細川氏の場合をみてみよう。天保十一年(1840)五月帰国の際、小島本陣に初めて宿泊した。一行が何人であったか明らかでないが本陣には藩主以下60余人が宿泊し、ほかに下宿75軒、日用方宿35軒、門割衆宿4軒が用意された。この時期石部宿の旅籠屋は32軒であり、82軒は木賃宿をはじめ宿泊可能な民家が動員されたことになる(同「宿帳」)。

|

|

403030102

幕末の通行 嘉永六年(1853)アメリカの使節ペリーが浦賀沖に来航し、幕府に開国を迫った事件は石部宿を通行する人たちにも変化をもたらした。小島本陣の主人は同年「宿帳」の年末記事として次のように記している。

本年六月上旬、北アメリカ国ペルリと申す人蒸気船ニ乗軍艦を備え、相州浦賀沖へ突然着致し、和親条約願に罷り越し候処、中々太平打続き候折柄に付き、近国一般の混雑一方ならず、上を下への騒動、筆紙に尽くし難し、御大名方へ海岸御固め仰せ付けられ、御国許より軍勢昼夜通行

折柄将軍家慶の他界、家定が将軍職につくなどのことも重なって、献経のため大寺の僧侶、将軍宣下参向のための公家の通行も加わった。六月三日ペリーが来航した報は紀州徳川家にも伝えられ、藩士金沢弥右衛門の一行33人は早追いで六月十九日石部宿を通過し、夕方水口宿に到着したとき、十二日にペリー一行が浦賀を去ったとの早飛脚の報に接し、すぐ石部宿に引き返し、小島本陣に宿泊した。七月十九日には熊本藩から鉄砲長持二十四棹、九月十一日から十四日かけて尾張藩の御用銅九十三駄、十二月一、二両日には大坂城内から江戸へ具足長持100棹が石部宿を通過するなど緊張した雰囲気に包まれた。

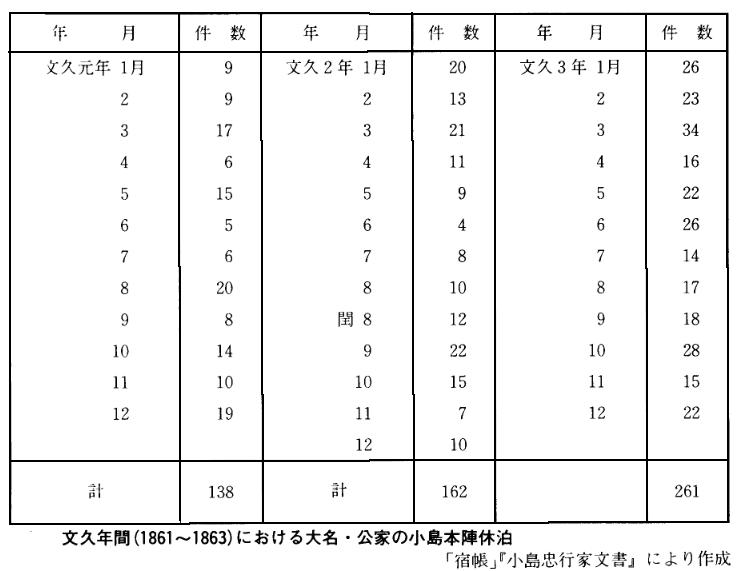

幕末における通行で大規模なものは将軍家茂上洛の際の石部宿泊である。将軍の上洛は頂点に達しつつある尊皇攘夷の動きを朝廷への接近を通じて牽制しようとする一連の働きかけのひとつである。家康以来将軍の上洛は三大将軍家光まで、しばしばみられたが、寛永十一年(1634)以後絶えてなく、文久三年(1863)三月家茂の上洛は実に230年ぶりのことであった。

小島本陣では建物の破損が激しくなったため文久二年六月膳所藩に願出、改築にかかるところ、将軍上洛により御用普請として連日諸職人60人余が工事を急いだ。上洛が海路軍艦によるとか、陸路になるなど情報が二転三転しているうちに、先発諸大名の上洛がしだいに目立ちはじめた。大阪湾海岸警備を命じられた一橋中納言慶喜は文久三年一月三日小島本陣に二時間ほど小休した。一行は総人数2,132人、乗馬17疋で、その休息と通行のために石部宿では下宿102軒と宿継人足3,500人、継馬450疋が用意された。慶喜には将軍家の命により水戸藩家老武田耕雲斎が遅れて随行し、六日には尾張藩の前藩主徳川慶勝の宿泊に下宿120軒の用意、尾張藩主徳川茂徳の宿泊に140軒の下宿など大通行が連日のように続いた。二月十日突然陸路上洛の知らせが入り、三月二日将軍家茂は石部宿小島本陣に宿泊した。ちょうど宵節句にあたり、本陣から鮒三尾を献上、調理して差し出し、白銀三枚が下された。供奉の役人の旅籠銭は上下の別なく一人248文とされ、人馬についてはおよそ見込みの前金が支給され、後日五倍増賃銭の支払いが約束されていた。家茂らの出発した三日には水戸藩主徳川慶篤の一行4,000人、率馬180疋余が宿泊し、下宿191軒の用意を命じられたが、柑子袋村に頼むこととなった。宿継人足4,000人、馬360疋も大きな負担となった。三月二十日を過ぎると将軍東帰にあたり先供と出迎え御用の大名の一行が続いた。

家茂の東帰については三月二十一日京都出発の回達が宿に届き、上洛と同様の用意をするよう達せられたが、二十日午後二時ごろ延期の達しがあり、二十三日には出発、その直後されに延期と、上洛と同様情報が混乱し、そのたびに先供の御書院御小姓番・御小姓御小納戸衆などの役人が下り、桑名宿辺りから引返すことを繰り返し、混雑限りない状況であった。その後しばらく沙汰が絶えていたが、六月七日勘定奉行・勧請吟味役から二通の回達があった。ひとつは東帰に際し、夏季にわたる大通行となるので、食事について変味のないよう注意し、梅干、味噌などを見計い、耕のものを添えて差し出し、昼食については上洛時の半額一人銭63文とすること、他には宿毎に宿継人足4,000人、馬400疋を用意し、なお臨時の徴発にも応じられるよう準備すること、東帰には石部宿は休息にあてられるとした。その後日程の変更があったが、結局大阪から軍艦で将軍をはじめ老中以下奥勤めの諸役人は東帰することとなった。供奉の諸大名と荷物類は東海道と中山道に分かれて江戸に下ることとなった。この通行も予定通りには進まず「何が何やら取り留め候事更にこれなく」、膳所藩からも役人が石部宿に出張し、人馬継立ての整理にあたっていたが、六月十七日「終に夜明前に問屋場大破れ、宿役人一人も無之、御荷物、御同勢の者宿中に山の如く積み重なり、実に筆紙に尽し難く、前代未聞の大混雑也」と本陣の主人は記している。昼になっても荷物は一荷も運ばれず、とりわけ上洛の警備を受け持った講武所の役人が威圧的な態度をとるため、継場に人足が一人も近付かない状態となった。小島金左衛門はやむなく麻上下を着て問屋場に詰め、ようやく宿役人、人馬を寄せて荷物の継立てをはじめたが、水口まで宿駕籠一挺金一両から一両二分を要求するなど「誠に古来未曾有の事」であった(同「宿帳」)。

|

|