|

|

|

石部南小学校ホームページへ 総合目次へ 郷土歴史はじめへ

総合目次検索へ 石部の自然環境検索へ 古代の石部検索へ 中世の石部検索へ 近世の石部検索へ 近・現代の石部検索へ

400000000

|

|

|

近世の石部

404000000

第四章 江戸時代後期の石部

404060000

第六節 往還と文芸

石部の文芸

404060201

芭蕉と石部 芭蕉の初期の紀行文に『野ざらし紀行』がある。貞享元年(1684)甲子八月に出発した旅行の文であるところから、またの名を『甲子吟行』と呼ばれている。

芭蕉四十一歳の八月、門人千里をともない、野ざらしを心にして江戸深川を出て東海道を上り伊勢参宮し、続いて伊賀上野の故郷へたどり着いたのが九月、その後、大和、吉野の奥、そして山城を経て近江、美濃に入り、名古屋から再び帰郷して年を越し、翌二月奈良・京に入り、大津に出て、尾張を経て木曽路を歩み、甲斐の国を過ぎて四月江戸を出て翌年の四月末までの約九ヶ月におよぶ大旅行の紀行文である。

野ざらしを心に風のいむ身かな

の句を冒頭に吟じ、まさに命がけの旅であった。悲愴な緊迫した声調の心からの旅ではあったが、旅の途中からはさすがに旅なれした気持もあってか、自ら安らいだ気分がうかがわれるし、句も充実したものへの過程を示している紀行文である。

その文中には大津辺で詠んだ

その文中には大津辺で詠んだ

やま路来て何やらゆかしすみれ草

辛崎の松は花よりおぼろにて

などの句があって、近江と芭蕉を知る上に大切な名句が残された。しかも大津から草津を経て水口に向かう途中の宿場である石部辺で、

昼の休らひとて旅店に腰を懸て

つつじいけて其陰に干鱈さく女

というのを詠んでいるし、続いて

菜畠に花見兒なる雀哉

とぎんじた。そのあとに

水口にて二十年を経て故人にあふ

命二つの中に活きたるさくらかな

と書きつらねたのである。

この「つゝじ生けて其陰に干鱈さく女」の句は実にすばらしい句であることは世に認めるところである。六・八・五という破調の句で定形(五七五)ではないが、実に味わう者に生きている感じを与える。破調であるがゆえにいっそう石部の宿の茶屋での素朴な出会いの風景をするどく観察し、写生し、即興の句としてすかさず吟じているこの句の感性にただただ敬服せざるをえない。

後年、石部在住の俳人・文人らが相談してこのつつじの句碑を町内の真明寺境内に建立した。寛政八年(1796)七月のことである。この句を芭蕉が吟じて111年後のことであって、芭蕉没後102年目にあたる。ちょうど芭蕉の百回忌を記念しての追善供養の心をこめた建立と考えてよいだろう

404060202

石部躑躅社中 この建碑者は「石部躑躅社中」である。この同好の集いの名は、もちろん「つつじいけて」の句から名付けたものであろう。そのメンバーを知りたいと思うがすでに100年近くたった今日、その事実を知る資料も失われたのが残念である。

船形光背のような姿をした花崗岩の石材はおそらく石部近辺のものであろうがとても姿がよい。だが、残念なことに風雪に朽ち易く、もろい石質である。

この真明寺に建碑した俳人結社の人らは同寺に次のような位牌を供えておいた。表面には

芭蕉桃青法師

裏面には

法師者伊賀人。藤堂氏家臣也。初名松尾甚七郎宗房。遁世遊於俳諧。号風蘿坊。意為一家宗。元禄七年甲戌十月十二日。寂於大坂。年五十有二

寛政八年丙辰秋七月。造立石碑於青木山真明寺院。収月供及地面料

施主 石部躑躅社中

と木碑に陰刻されている。たて54.5cm、幅10.2cmである。

社中の人々がこの建碑と共に芭蕉翁の追善のためにこうした位牌を残したことは尊いことであるが、没年が五十二歳とはどうしたことであろうか。彫り手に渡した原稿が誤っていたのか、彫り人が誤ったのか、それとも当時は五十二歳が通常であったのか。もちろん現今は五十一歳が定説である。

またこの施主というか社中の人々はよく気のつく人とみえて、建碑のために地面料や供養料などを添えていることに人柄の尊さを感じる。

この時代の文人・俳人として石部には服部亀渕・服部鶴甫、菩提寺(甲西町)には伊地知鉄翁、平松(甲西町)には代官であった奥村亜渓、その妻志宇、岩根(甲西町)には谷口圭石・宗潤、三雲(甲西町)にはノ乀(へつほつ)、水口(水口町)には加藤蜃州などがいた。これらの人々はこの建碑に直接、間接に協力していたと推測できる。なかでも建碑の中心人物であったのが服部亀渕であったと思われる。

404060203

俳人亀渕 野洲川の石部の下流に「亀渕」といううず巻く危険な場所が鎌倉時代から伝えられているが亀渕はその地名を自分の俳号とした。現在の石部頭首工の菩提寺山麓のあたりであった。

江戸末期の俳人には「イシベ 亀渕」とよくその名がしるされ、世に知られていた。そかも芭蕉の墳墓の地、膳所の義仲寺(大津市市場)へはよく参拝している。芭蕉の百回忌がここで勤修さられたのはもちろんであるが、故郷の伊賀上野や柘植(三重県阿山郡伊賀町)あたりで勤められたことも当然である。そのたびごとに亀渕はこの石部の宿を出て往来したのである。

『千載集』という当時この地を訪れた文人らの遺稿集があるが実に驚くほどの人々が石部、美シ松や奥村代官(亜渓・志宇夫妻)をたずねたことが、それぞれ記録されている。

『千載集』という当時この地を訪れた文人らの遺稿集があるが実に驚くほどの人々が石部、美シ松や奥村代官(亜渓・志宇夫妻)をたずねたことが、それぞれ記録されている。

現在の日本精工の北側に位置している所(字大塚)に古くから服部氏墓所があって、亀渕の墓はその一角にあり、「亀渕」とのみ彫られてた小さな素朴な石墓碑である。いかにも文人の墓らしく尊く思う。かの京嵯峨にある落柿舎の裏にひっそりとたつ芭蕉門人、向井去来の墓を思い起こさせるもので、今も杉苔に柔らかく包まれている。

なおこの亀渕は盛章というのが本名であって和歌もよきした。享和二年(1802)十二月二十四日、六十二歳で没した。

ところで平松の南照寺の境内に「亀渕先生落髪之墳」という四角の石碑がある。向かって右側面には

竹の月浮世の外の住居城

と刻され、左側面に「宮嶋元渡建之」とある。エトで丙未の組み合わせはなく未の年とすると天明七年(1787)となる。この年は亀渕四十六歳にあたる。

先述した真明寺境内建碑の寛政八年といえば五十五歳にあたり、すでに発心・落髪し雅道・仏道に精進して九年目にあたる。おそらく芭蕉翁を慕う心でじっとしていられない文人であっただろうと推察するに十分である。

もちろん当時の真明寺の和上であった十四世真誉性元の力添えもあったことはいうまでもない。この碑文の筆者は亀渕か志宇かと想像しているが確たる資料は見当たらないいずれにしても芭蕉没後100年ごろには全国各地に「芭蕉に帰れ」と旗印をかかげて、あちこちに芭蕉の句碑が建立されたが、石部においてもこうした句碑が建立されたことは文化人のいた大きなしるしといえよう。

ちなみにこの真明寺境内の墓地の片隅に次のような句が刻されている墓石がある。

正面 尾州熱田駅 鈴木七左衛門長裕墓

左面 太清居秀外一挙居士

裏面 天保十一年庚子七月二十八日逝

とあって、その碑の右側面に流麗な字で、

文月やゆきのたしたなき夜の空

と句が陰刻されている。芭蕉句碑建立から四十四年後のことである。

どのような人か判明しない。真明寺との因縁のわからない。sるいは芭蕉の勉強に行脚し、この碑を縁として尋ねてきた人か、それとも法名の「一挙居士」という名から武道の修業中の人が石部の宿へ来た時、無常の風にさそわれて逝去したのものか。石部町内にみられる句碑は以上の二基である。

|

0144 亀が渕―民話紹介 竜王山の山の水が横田川へそそぐところを亀が渕という。そこはいつも、うずを巻き、不気味なほどの深さをもつところであった。 季節のうつりかわりには、渡り鳥が浮んでいたりしていた。 舟を流す人、いかだを流す人は必ずこの地は難所とし危険の箇所としていた。 あたりは平尾といわれ五世紀ごろの古墳もあり発掘された。 いろいろのものが出た。金環のいろいろなものや馬具装飾具なども出た。いかに歴史のあるところかがわかった。 その平尾寺屋敷古墳からいつも見下ろしていたのがこの亀が渕である。 土地の人はこの渕には絶対に立ち寄らなかった。神聖の地であり危険とされていたのだ。 かって天保十三年の土一揆のとき、この亀が渕を中心として栗太群、石部各地の百姓の一揆の怒声がこだまして三上へと走って行ったというのである。 また、「十万日日延べ」の快報をもって走ったのもこの辺であったという。 話はかわって石部の俳人にもこの地をとって亀渕という名を自分の雅号として愛称し芭蕉の研究にいそしんだ文人がいた。寛政のころの人であった。 |

404060204

蕉門の俳人たち さて元禄四年(1691)に上梓された『俳諧七部集』、また芭蕉七部集という書物七冊にはいろいろの俳人が近江の地を詠んでいる。七冊とは冬の日・春の日・阿羅野・ひさご・猿蓑・炭俵・続猿蓑の七集である。あつめられた句の数は通して3,4821句である。その中の「猿蓑」の中に

見るやさえ旅人さむし石部山 大津尼智月

というのがある。1.673の句である。

作者の智月という人は大津の人で川井乙刕(おとくに)の母である。芭蕉はこの大津にある智月の新宅を訪れて、「人の家を買わせて我は年忘」という句を吟じ、智月に乞われて「幻住庵記」を書き与えてょどの親しい間柄であり、智月はその後、芭蕉の臨終・逝去をきいてすぐさま芭蕉の浄衣を涙と共に縫ったほどの芭蕉を慕った女性であり、芭蕉の中陰中、中心人物となった俳人であった。

この句は智月がいろいろと問題のあった俳人路通に同情した優しい人柄の句である。その「路通が行脚を送りて」と前書をしての句である。

句意は「石部山が禿げて白く見えるかなたを、旅人が見るからに寒そうに通って行く。」という光景を感じたまま、みたままに情をこめて涙をながしつつ詠んでいる句である。古い注釈書などには「石部山とは近江甲賀郡石部駅の付近にある。古く磯辺山と称した。」とある。

句意は「石部山が禿げて白く見えるかなたを、旅人が見るからに寒そうに通って行く。」という光景を感じたまま、みたままに情をこめて涙をながしつつ詠んでいる句である。古い注釈書などには「石部山とは近江甲賀郡石部駅の付近にある。古く磯辺山と称した。」とある。

元禄十一年(1698)「故郷も」という歌仙中に去来と卯七の連句がみえる。

石部まで通しの駕籠をいふてきて 卯七

御食くやれとこころ中呼ぶ 去来

貞享三年(1686)八月下旬、去来が妹千年に同伴して伊勢参宮をした折の記である。『伊勢紀行』に千子が「花粉を身にたやさねばいつとても雛の見えざる姥がもち哉」と詠んだその次に

日高く石部にとまりて、足あらひ物喰ひなどしけれど、夜はまだ戌にみたず

秋の夜も寝ならふ旅のやどり哉 (千子)去来

(からは)千子、はじめて父母の国わかれ来ぬる、憐も大かたならねど、とかく言まぎらしつゝ

長き夜も旅草臥(くたびれ)に寝られ鳧(けり) (去来)千子

横田川、朝のうちに渡るぞ冬のこゝちしぬる。水口過るほどは、ねぶたくてもの言いでず。土山に馬の

かひかふて蟹が坂のぼる。

(以下略)

などとあって当時の姿をなつかしむものである。

芭蕉の門弟尚白の句にも

. 草津

晦日も過行うばがゐの子かな 尚白 (猿蓑)

よこ田川植処なき柳かな 尚白 (釿始)

しがらきや茶山しに行く夫婦づれ 正秀

魂迎え水口だちか馬の鈴 珍碩

土山や唄にもうたふはつしぐれ 蘭更

神無月廿日あまり、故翁の湖東行脚の旅をしたひ、日野山の辺を過るに「剥れたる身にはきぬたのひゝ哉」

と聞えしも今はむかしにてめでたき御代のしるしなるにや、山もおかとなり、林も畑とかはりて白波の煩いもなきをりから紫英亭にいたりてしばらく時雨をはらす

剥れざる身に冬しらぬ舎りかな 蘭更

など吟じた京都東山芭蕉堂の高桑蘭更も、前記した『千載集』の序文を記した大阪の勝美二柳も石部を往来した。

天保六年(1835)二月に京都等福寺の住職の辞令を徳川家斉より受けた松堂虚白禅子は三月十九日に京を出発し江戸までの東海道道中をしるした『虚白禅師東海東山日記』には

弥生十九日 雨中発京

石部泊 土山にて

在京中、酒食に富めるといへども好める蕎麦に窮せしこと途中より草庵へ通しければ素人の手業には調ひかたしとて東海道に名を得たる河内屋藤兵衛なるもの妙手を施せしに参府の同列各腹の皺を延されし

世を旅のはしめや庵の店屋蕎麦

(以下略)

など吟じつつ京都を三月十九日に発ち、江戸駒込の東禅寺には四月二日に到着した。その当時の傑僧虚白は甲賀郡土山常明寺に縁故のある僧で、俳僧でもあった。

孑孑(ぼうふら)や蚊になるまでの浮き沈み

はこの僧の名句であり、広く世にしられた。

この虚白を慕った俳人梅井梅室この石部を経て大野、土山へたびたび歩を運んだ。ある日、隣の菩提寺(甲西町)へ遊び、

雪分てのぼった寺にかきつばた

と吟じた。現在もその句碑が西応寺にある。その句碑の字は土山町大野三軒家の魚屋で俳人の三好赤甫の手によるものである。彼は石部に来て

凩(こがらし)に雲もとどめず石部山

寛政元年(1789)正月、京都の大丸を創始した下村春披もこの地を訪れて

春風やよこたの川を横に吹き

と吟じている。

404060205

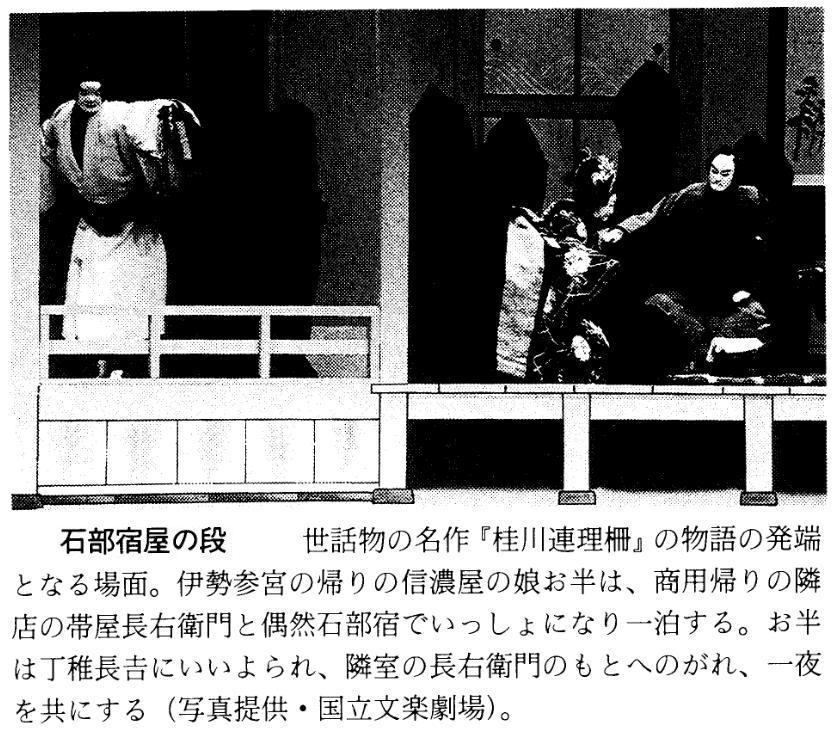

桂川連理柵 庶民に石部の名を知らせるたものとして浄瑠璃があった。『桂川連理棚(かつらがわれんりのしがらみ)』に「石部宿屋」の段がある。

安永五年(1776)十月、堀江一の側座で初演された菅専助の作品で、その内容のあらましを記すと、信濃屋の娘お半は乳母や丁稚の長吉をつれて当時流行した伊勢参りをした。その帰途、隣の帯屋長右衛門と出逢う。一同は石部の宿の出羽屋に宿泊することとなった。かねてお半に思いを寄せていた長吉はこれが旅の最後の機会を夜中にお半の寝室に忍び込んだ。お半は驚いて、ちょうど隣室にいた長右衛門の部屋へと逃げ、その長右衛門の布団の中へ身をしのばせた。そのうちつい二人の体が触れて長右衛門と契りを結ぶ結果となる。この場面は「石部の宿の仮り枕」と語られる。長吉は二人の様子を覗きみて身をもだえ怒って、その腹いせに長右衛門が遠州候から預っていた正宗の刀の中身を自分の脇指をすりかえてしまう。やがて夜が明けると何事もなかったようにして一行は帰途につく。

この「お半・長右衛門」の少し前の宝永五年(1708)に竹本座で初演されたものに「丹波与作待夜の小室節」という近松門左衛門の五十六歳の作品があって、その中に丹波の国の城主由留木家の姫の調は関東の入間家へ養子分として嫁入りすることになったが、幼い身のころであったので出発の間ぎわにいかという。そこで困り果てた時、行列の供の一人として雇われた少年三吉という馬子が姫の機嫌直しのためと道中双六を姫らと遊んだ。比咩の乳母の滋野井が喜んでその三吉にお礼を与えて、いろいろと話をしているうちに、その三吉こそ滋野井と離別した伊達の与作との間の一人息子与之介であることを知って驚く。ところが滋野井はこの馬子の三吉が姫の父兄弟であると知られては困ると、ついに晴れて親子の名乗りもせず恨み泣く三吉を追い返えす。という子別れの場面から始まる上巻から中、下巻へと展開していく物語である。その中の滋野井と三吉との名乗りの場面に、

三吉つくづく聞きすまし、由留木殿の御内、お乳の人の滋野井様とはお前か。そんなりや、おれが母様と抱付けば、あゝこは慮外な、おのれが母様とは、馬子の子は持たぬと、もぎ放せばむしゃぶりつき、引きのくれば、縋りつき、なんのない事申しませう。わしが親は、お前の昔の連合、この御家中にて番頭、伊達の与作、その子は私、こな様の腹から出た。与之介はわしじゃわいの。父様は殿様のお気に違うて国をお出なされたは、三つの時おろ覚え、踏掛の乳母が話には、母様も離別とやらで、殿様に御奉公、こなたを乳母が養育し、父様に会はせたう思えども、甲斐もない。母様も細工の片袋を証拠に、由留木殿のお乳の人、滋野井を尋ねよと、ねんごろに教えて乳母はおれが五つの年、久しう痰を煩うて、あげくに鳥羽の祭に行て餅が喉に詰って、つひ死んでのけました。在所の衆が養ひて、やうやう馬を追い習ひ今は近江の石部の馬借に奉公しまする。これ守袋見さしゃんせ、なんの嘘を申しませう。…

三吉つくづく聞きすまし、由留木殿の御内、お乳の人の滋野井様とはお前か。そんなりや、おれが母様と抱付けば、あゝこは慮外な、おのれが母様とは、馬子の子は持たぬと、もぎ放せばむしゃぶりつき、引きのくれば、縋りつき、なんのない事申しませう。わしが親は、お前の昔の連合、この御家中にて番頭、伊達の与作、その子は私、こな様の腹から出た。与之介はわしじゃわいの。父様は殿様のお気に違うて国をお出なされたは、三つの時おろ覚え、踏掛の乳母が話には、母様も離別とやらで、殿様に御奉公、こなたを乳母が養育し、父様に会はせたう思えども、甲斐もない。母様も細工の片袋を証拠に、由留木殿のお乳の人、滋野井を尋ねよと、ねんごろに教えて乳母はおれが五つの年、久しう痰を煩うて、あげくに鳥羽の祭に行て餅が喉に詰って、つひ死んでのけました。在所の衆が養ひて、やうやう馬を追い習ひ今は近江の石部の馬借に奉公しまする。これ守袋見さしゃんせ、なんの嘘を申しませう。…

中の巻の旅籠屋の段に中には「石部勤吉、泊なら泊めてたも、なんぼ先へ行かんしても、旅籠屋は皆一つ、同じねを鳴く鶯の春はござれの伊勢衆でないか、…」とあって手堅い融通のきかないものを「石部金吉」というころから、五十三次の宿屋のひとつであった石部に言いかけて門左衛門は作った。またその文中に、「肩の重たい石部の八蔵に請合うて貰った。」というのがあり、肩が重い程金をたくさんもっていることから石部とかけた八蔵などと縁語をつけた表現もみられる。その馬方の石部の八蔵とこの三吉の父与作とが喧嘩をする場面があって、そのあと、「石部の自然生か」「与作殿か」などの会話もあって八蔵と三吉との出会いの場面が出てきて展開していくのである。

双六の形で次々と宿場の風習などを述べながらこの作品によって世間の人々に与えたことは事実である。

こうして宿場としての石部の名は世荷知られたものであった。

|

|