石部南小学校ホームページへ 総合目次へ 郷土歴史はじめへ

総合目次検索へ 石部の自然環境検索へ 古代の石部検索へ 中世の石部検索へ 近世の石部検索へ 近・現代の石部検索へ

郷土の歴史―平成元年発行「新修石部町史」を転載して郷土学習の参考資料に供していますー

白まゆみ石部の山の常盤なる命なれやも恋いつつをらむ

100000000

石部の環境

(いしべのかんきょう)

平成元年三月石部教育委員会発行「新修石部町史」より転載

(平成16年10月1日旧石部町と旧甲西町とが合併して湖南市になりました。しかし、地名は旧町名のまま表記しています。)

100000200

地質と地形の生いたち (ちしつとちけいのおいたち)

100000201

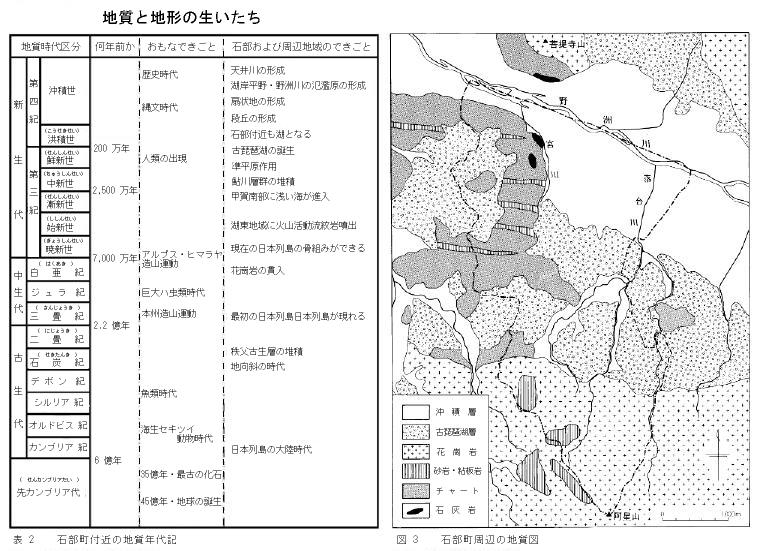

山地をつくる岩石 石部の地質は図3に示した。ところで石部にみられる岩石の起源をたどれば、およそ二億年も前のはるか昔におよぶ。このため、理解しやすいように地質年代表を表2に掲げておいた。

( (さんちをつくるがんせき) いしべのちしつはず3にしめした。ところでいしべにみられるがんせきのきげんをたどれば、およそにおくねんもまえのはるかむかしにおよぶ。このため、りかいしやすいようにちしつねんだいひょう2にかかげておいた。)

石部の山地は、火成岩の花崗岩と古生層の堆積岩から構成されている。このうち最も広く分布するのが花崗岩である。花崗岩は厚く堆積した古生層の下に、およそ八万年前の中生代白亜紀にマグマが突き上げてきて、地下でゆっくり冷え固まってできた岩石である。

( いしべのさんちは、かせいがんのかこうがんとこせいそうのたいせきがんからこうせいされている。このうちもっともひろくぶんぷするのがかこうがんである。かこうがんはあつくたいせきしたこせいそうのしたに、おおよそはちまんねんまえのちゅうせいだいはくあきにマグマがつきあげてきて、ちかでゆっくりひえかたまってできたがんせきである。)

ところが、地下でできた花崗岩が現在石部の山地を広くおおっているのは、その後の地殻運動で、この一帯が徐々に隆起し、それにともなって花崗岩の上方をおおっていた古生層が侵食された結果、花崗岩たいが地表に顔を出してきたのである。

( ところが、ちかでできたかこうがんがげんざいいしべのやまちをひろくおおっているのは、そのごのちかくへんどうで、このいったいがじょじょにりゅうきっし、それにともなってかこうがんのじょうほをおおっていいたこせいそうがしんしょくされたけっか、かこうがんたいがちひょうにかおをだしてきたのである。)

しかしながら、花崗岩体にもその近くに凹凸があったため、花崗岩体のうちでも凸部の方が早く地表に顔を出し、凹部にあたる部分は侵食がおくれたため、そこでは古生層が侵食から残される。

( しかしながら、かこうがんたいにもそのちかくにおうとつがあったため、かこうがんたいのうちでもとつぶのほうがはやくちひょうにかおをだし、おうにあたるぶぶんはしんしょくがおくれたため、そこではこせいそうがしんしょくからのこされる。)

すなわち、かっては阿星山一帯にも古生層の岩石がおおっていたのであり、現在古生層が分布する山腹の一部や山麓に位置する下山や灰山、金山、松籟山などの小規模な低い山地は侵食の遅れ部分にとり残された古生層の堆積岩からなる山地である。

( すなわち、かってはあぼしやまいったいにもこせいそうのがんせきがおおっていたのであり、べんざいこせいそうがぶんぷするさんぷくのいちぶやさんろくにいちするしもやまやはいやま、かなやま、しょうらいやまなどのしょうきぼなひくいさんちはしんしょくのおくれぶぶんにとりのこされたこせいそうのたいせきがんからなるやまちである。)

なお、花崗岩の表層部は、花崗岩体を構成する石英・長石・雲母のうち、長石と雲母が温暖湿潤な気候下では風化しやすく、土壌化が速いため侵食されやすい。山火事などで植皮が無くなったりすると、侵食が急に進むため、風化層の厚いところではバットランドを形成されやすい。

( なお、かこうがんのひょうそうぶは、かこうがんたいをこうせいするせきえい・ちょうせき・うんものうち、ちょうせきとうんもがおんだんしつじゅんなきこうかではふうかしやすく、どじょうかがはやいためしんしょくされやすい。やまかじなどでしょくひがなくなったりすると、しんしょくがきゅうにすすむため、ふうかそうのあついところではバットランドをけいせいされやすい。)

石部の山地も、今は緑におおわれているが、古い絵図や明治時代の地形図お見るとかなり荒れていたことがわかる。信楽・田上山地の一部には、現在なを禿山が目立つところがある。石部の山地を再度荒廃させないように我々は心がけなければならない。

( いしべのやまちも、いまはみどりにおおわれているが、ふるいえずやめいじじだいのちけいずをみるとかなりあれていたことがわかる。しがらき・たなかみさんちのいちぶには、げんざいなおはげやまがめだつところがある。いしべのさんちをさいどこうはいさせないようにわれわれはこころがけなければならない。)

次に、古生層の堆積岩は、いつごろどのような環境で形成されたのだろうか。この地層は石部町域にこそ少ないが、近江盆地をとりまく山地の大部分は秩父古生層の名がつけられている。その誕生は、はるか二億数千年前の古生代の二畳紀までさかのぼる。まだ日本列島のかけらもない太古のことである。当時中国大陸から、現在の日本海付近まで広大なカタイシア大陸がのびていた。この大陸の東縁には、大陸を縁どるように地向斜の海(大陸にそって細長く海底の凹地)があった。

( つぎに、こせいそうのたいせきがんは、いつごろどのようなかんきょうでけいせいされたのだろうか。このちそうはいしべちょういきにこそすくないが、おうみぼんちをとりまくさんちのだいぶぶんはちちぶこせいそうのながつけられている。そのたんじょうは、はるかにおうすうせんねんまえのこせいだいのにじょうきまでさかのぼる。まだにほんれっとうのかけらもないたいこのことである。とうじちゅうごくたいりくから、げんざいのにほんかいふきんまでこうだいなカタイシアたいりくがのびていた。このたいりくのとうえんには、たいりくをふちどるようにちこうしゃのうみ(たいりくにそってほそながくかいていのくぼち)があった。)

この海底に大陸からもたらされた砂泥が厚く堆積し、それが長期間を経るうちに徐々に団結して岩石となったものである。

( このかいていにたいりくからもたらされたさでいがあつくたいせきし、それがちょうきかんをへるうちにじょじょにだんけつしてがんせきとなったものである。)

長い間海底にあって厚く堆積した地層は、中世代のはじめの造山運動によって、大規模な褶曲をともないながら海面上に顔を出し、ついには現在のアルプス、ヒマラヤそして日本列島のような山地を形成したのである。

( ながいあいだかいていにあってあつくたいせきしたちそうは、ちゅうせいだいのはじめのぞうざんうんどうによって、だいきごなしゅうきょくをともないながらかいめんじょうにかおをだし、ついにはげんざいのアルプス、ヒマラヤそしてにほんれっとうのようなさんちをけいせいしたのである。)

|

| 湖南市石部灰山の西側断層:石灰岩層 |

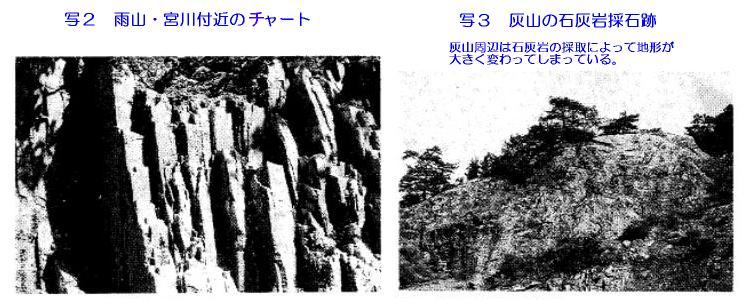

古生層の岩石のうちでも、石部付近に最も広く分布するのはチャートである。チャートは放散虫の化石が含まれることから、かなり深い海底で静かに堆積した地層であることがわかっている。

( こせいそうのがんせきのうちでも、いしべふきんにもっともひろくぶんぷするのはチャートである。チャートはほうさんちゅうのかせきがふくまれることから、かなりふかいかいていでしずかにたいせきしたちそうであることがわかっている。)

また、チャートは岩質が緻密で固いため、現在下山一帯で見られるように砕石されて、河原の砂利のかわりに建設用のコンクリート骨材などに利用されている。粘板岩もかっては砕石され、硯石などに使用されていた。

( また、チャートはがんしつがちみつでかたいため、げんざいしもやまいったいでみられるようにさいせきされて、かわらのじゃりのかわりにせんせつようのコンクリートこつざいなどにりようされている。ねんばんがんもかってはさいせきされ、すずりいしなどにしようされていた。)

さらに、ごくわずかな面積だが石部には、石灰岩も分布している。石灰岩は暖かい海に生息するサンゴや海ユリなどの遺体が集積し岩石化したもので、当時の海の環境を指示してくれる。

( さらに、ごくわずかなめんせきだがいしべには、せっかいがんもぶんぷしている。せっかいがんはあたたかいうみにせそくするサンゴやうみユリなどのいたいがしゅうせきしがんせきかしたもので、とうじのうみのかんきょうをしじしてくれる。)

ところで、石灰岩は岩体内の断層や節理などの割れめに地下水が流れこむと溶食しやすい。溶食が進むと鍾乳洞が形成される。我国の代表的なものとしては山口県の秋芳洞があげられる。滋賀県では洞の形状から風穴と呼ばれることが多く、古くからこの石灰岩を採石し、石灰として商品化していた。採石は後述するように明治期に最も盛んとなるが、その後は徐々に減少し、戦後間もなく閉山した。しかしこのような歴史を経てきたことを示す地名をして灰山の名が残ったのである。

( ところで、せっかいがんはがんたいないのだんそうやせつりなどのわれめにちかすいがながれこむとようしょくしやすい。ようしょくがすすむとしょうにゅうどうがけいせいされる。わがくにのだいひょうてきなものとしてはやまぐちけんのしゅうほうどうがあげられる。しがけんではほこらのけいじょうからふうけつとよばれることがおおく、ふるくからこのせっかいがんをさいせきし、せっかいとしてしょうひんかしていた。さいせきはこうじゅつするようにめいじきにもっともさかんとなるが、そのごはじょじょにげんしょうし、せんごまもなくへいざんした。しかしこのようなれきしをへてきたことをしめすちめいをしてはいやまのながのこったのである。)

同様に、灰山の背後には金山の名がある。ここはかって銅鉱石を採掘していたことにちなむ山名なのである。銅鉱は先述したように、花崗岩マグマが、古生層の堆積岩の地下へと上昇してきた折、古生層の一部が高温高圧を受けてホルンヘルスという変成岩へと変質し、同時に銅鉱石も接触鉱物として晶出したものである。

( どうように、はいやまのはいごにはかなやまのながある。ここはかってどうこうせきをさいくつしていたことにちなむさんめいなのである。どうこうはせんじゅいつしたように、かこうがんマグマが、こせいそうのたいせきがんのちかへとじょうしょうしてきたおり、こせいそうのいちぶがこうおんこうあつをうけてホルンヘルスというへんせいがんへとへんしつし、どうじにどうこうせきもせっしょくこうぶつとしてしょうしゅつしたものである。)

| 左側:灰山・中央:金山(民家がある所までせり出していたが削り去られて残姿を留めている)・右側:栗東市伊勢落山 |

|

|

0102 金かくし山、人かくし山―民話紹介 (かねかくしやま、ひとかくしやまーみんわしょうかい)

三雲は山が深く金属にゆかりのある地名が多い。鐘鋳場、銭バコ、銅鋳(堂ダチ)、飾りコバ、鍋ッコ、金壺、などがそうである。現に最近まで少しではあるが、マンガンや銅の原石も採掘していたし、良質のアメジストやわずかではあるが、オパールやざくろ石などの非金属も産出していた。その他、三雲みかげや三雲陶土は全国的にあまりにも有名であるし、戦時中は、亜炭やカーライト(?カーバイト系CaCO3)が採掘されていた。

( みくもはやまがふかくきんぞくにゆかりのあるちめいがおおい。かねしこみば、ぜにバコ、どうちゅう(どうダチ)、かざりコバ、なべッコ、かねつぼ、などがそうである。げんにさいきんまですこしではあるが、マンガンやどうのげんせきもさいくつしていたし、りょうしつのアメジストやわずかではあるが、オパールやざくろいしなどのひきんぞくもさんしゅつしていた。そのほか、みくもみかげやみくもとうどはぜんこくてきにあまりにもゆうめいであるし、せんじちゅうは、あたんやカーライト(?カーバイトけいCaCO3)がさいくつされていた。)

このような背景をもつ村の生活の中には、当然色々な伝説や民話が生まれた。

( このようなはいけいをもつむらのせいかつのなかには、とうぜんいろいろなでんせつやみんわがうまれた。)

銅鋳は、聖武天皇が紫香楽宮で大仏(廬遮那仏、天平十五年、743)を造ったとき、銅を採掘させた場所で、この銅の原石は宮町を経て信楽に運ばれたが、この事業は甲賀寺に大仏の骨柱を立てただけで、(天平十六年)沙汰やみとなった。そこで、村人は銅の採掘場所を隠すために、銅鋳を「堂ダチ」とかえたという。

( どうちゅうは、しょうむてんのうがしがらきのみやでだいぶつ(ろしゃなぶつ、てんぴょうじゅうごねん、743)をつくったとき、どうをさいくつさせたばしょで、このどうのげんせきはみやのちょうをへていがらきにはこばれたが、このじぎょうはこうかでらにだいぶつのこっちゅうをたてただけで、(てんぴょうじゅうろくねん)さたやみとなった。そこで、むらびとはどうのさいくつばしょをかくすために、どうちゅうを「どうダチ」とかえたという。)

銭バコは、水口藩が軍用金を隠した場所で、馬トドメ、沓掛などという地名は、そのとき金塊を運んできた藩士たちが、草履を山靴にはきかえ、また牛馬をとどめた場所で小判を拾った人の話も残っている。

( ぜにバコは、みなくちはんがぐんようきんをかくしたばしょで、うまトドメ、ふみかけなどというちめいは、そのとききんかいをはこんできたはんしたちが、ぞうりをやまぐつにはきかえ、またぎゅうばをとどめたばしょでこばんをひろったひとのはなしものこっている。)

金壺の場所は、今では知っている人がいなくなったが、なんでもたいそうな金塊や大判、小判が地下にねむっているということで、これを掘り当てようと試みた人が最近までいた。

( かねつぼのばしょは、いまではしっているひとがいなくなったが、なんでもたいそうなきんかいやおおばん、こばんがちかにねむっているということで、これをほりあてようとこころみたひとがさいきんまでいた。)

厳しい緘口令(口をとじていわせない命令)や法度の上から、「奥のみ山に宝がござる、人に言うなよ語るなよ」ということでゴールドラッシュおこらず、はなはだ伝説めいてくるが、砂金も少しは採れたということである。

( きびしいげんこうれい(くちをとじていわせないめいれい)やはっとのうえから、「おくのみやまにたからがござる、ひとにいうなよかたるなよ」ということでゴールドラッシュおこらず、はなはだでんせつめいてくるが、さきんもすこしはとれたということである。)

昔、村に孝子息の与吉という若者がいた。型の如く家は貧しく、病弱な両親を抱えてのたつき(生計)はたいそう耐えがたかった。そこで、ある日、与吉は意を決して山に登り、砂金の出る渓に降り、禁制の「猫ながし―砂金を採る方法」をしようと思い、流れにしゃがむと、にわかにあたりの杉や桧の林がビシビシと強く鳴りだし谷にこだました。しばらくすると、谷の中は夜のようにまっ暗になり、与吉が気がついたときは、夜とも昼ともわからぬ空間に、赤や青の瓢箪がたくさん漂い、与吉はその中に浮いていたという。

( むかし、むらにこうこむすこのよいきちというわかものがいた。かたのごとくいえはまずしく、びょうじゃくなりょうしんをかかえてのたつき(せいけい)はたいそうたえがたかった。そこで、あるひ、よきちはいをけっしてやまにのぼり、さきんのでるたににおり、きんせいの「ねこながし―さきんをとるほうほう」をしようとおもい、ながれにしゃがむと、にわかにあたりのすぎやひのきのかぶがビシビシとつよくなりだしたににこだました。しばらくすると、たにのなかはよるのようにまっくらになり、よきちがきがついたときは、よるともひるともわからぬくうかんに、あかやあおのひょうたんがたくさんただよいい、よきちはそのなかにういていたという。)

ほどなく、ヒツジの金神という、天狗のような顔の真赤な山の主が現われ、いろいろなことをたずね調べたが、与吉がたいへんな孝子息であるということで、特に許され、以後、この場所には絶対に来てはいけないと厳しくさとされ、帰されたという。里では、神かくしにあった与吉の噂もいつかうすれ、木枯しが吹き粉雪がちらつくようになったある日、痩せおとろえ、コケのようになった与吉が杖にすがり、ヒョロヒョロと山から下りて来たということである。以後、村では与吉という名前をつけなくなったというが、三雲版「帰らざる河」の話である。

( ほどなく、ヒツジのこんじんという、てんぐのようなかおのまっかなやまのぬしがあらわれ、いろいろなことをたずねしらべたが、よきちがたいへんなこうこむすこであるということで、とくにゆるされ、いご、このばしょにはぜったいにきてはいけないときびしくさとされ、かえされたという。さとでは、かみかくしにあったよきちのうわさもいつかうすれ、こがしがふきこなゆきがちらつくようになったあるひ、やせおとろえ、コケのようになったよきちがつえにすがり、ヒョロヒョロとやまからおりてきたということである。いご、むらではよきちというなまえをつけなくなったというが、みくもばん「かえらざるかわ」のはなしである。)

|

|

◆石部金山 (いしべかなやま)

金山(かなやま)は、石部山吹屋谷に延宝3 年(1675)330 年前に開発されたといわれるが、その時は岩窟があったとされる。数百年前に銅山として採掘されたが量が少なく、勘定に合わず中断したと記されている。石部金山(かなやま)は、かなり古い時代から銅の採掘が行われていた事がわかる。野洲町に明治14

年に14 個の銅鐸が、また、昭和37 年にも10 個が発見されているが、野洲町の大岩山とは直線距離で直北に僅か7km足らずの近距離にある事でもわかるように、この銅鐸の銅は石部金山で採掘されたものではないかとも言われている。これは栗東市辻に鋳物師の村があり蒲生町に大字鋳物師がある。

( かなやま(かなやま)は、いしべやまふきやたににえんぽう3ねん(1675)330ねんまえにかいはつされたといわれるが、そのときはがんくつがあったとされる。すうひゃくねんまえにどうざんとしてさいくつされたがりょうがすくなく、かんじょうにあわずちゅうだんしたとしるされている。いしべかなやま(かなやま)は、かなりふるいじだいからどうのさいくつがおこなわれていたことがわかる。やすちょうにめいじ14ねんに14このどうたくが、また、めいじ37ねんにも10こがはっけんされているが、やすちょうのおおいわやまとはちょくせんきょりでまきたにわずか7キロメートルたらずのきんきょりにあることでもわかるように、このどうたくのどうはいしべかなやまでさいくつされたものではないかともいわれている。これはりっとうしつじにいものしのむらがありがもうちょうにおおあざいものしがある。)

これらをみると繋がりがあり、平安時代には金山(かなやま)から金を産出したと伝えられているが、それ以前、天平14 年(742)1250 年前に聖武天皇が山城から信楽へ紫香楽の宮を造営され、天平15

年には大仏造立の発願の年であり、この建築に使用する鉱物がこの金山(かなやま)から採掘されたといわれている。

( これらをみるとつながりがあり、へいあんじだいにはかなやま(かなやま)からきんをさんしゅつしたとつたえられているが、それいぜん、てんぴょう14ねん(742)1250ねんまえにしょうむてんのうがやましろからしがらきへしがらきのみやをぞうえいされ、てんぴょう15ねんにはだいぶつぞうりゅうのほつがんのとしであり、このけんちくにしようするこうぶつがこのかなやま(かなやま)からさいくつされたといわれている。)

こうして西寺から東寺を経て、信楽に通じる資材運搬道が造られたわけである。その後もたびたび採掘に手が加えられた。安永6 年に3 回ばかり採掘され、銅が産出されたが量産できなかった。

( こうしてにしでらからひがしでらをへて、しがらきにつうじるしざいうんぱんどうがつくられたわけである。そのごもたびたびさいくつにてがくわえられた。あんえい6ねんに3かいばかり採掘され、銅が産出されたが量産できなかった。)

さらに、慶応2 年(1866)137 年前に滋賀郡別保町の定治郎が、石部山に鉱石を捜し求めて甘坪山で鉱石を見つけた。慶応3 年に開鉱したが3

年後の明治2 年には採掘量が減少して休山となった。

( さらに、けいおう2ねん(1866)137ねんまえにしがけんべっぽちょうのていじろうが、いしべやまにこうせきをさがしもとめてあまつぼやまでこうせきをみつけた。けいおう3ねんにかいこうしたが3ねんごのめいじ2ねんにはさいくつりょうがげんしょうしてきゅうざんとなった。)

今も近世発掘の(金山)精練所跡地に草も生えず、あたり一面はゴロゴロと重々しい赤さびた石がみられる。この精錬所跡は、江戸時代のものと伝えられている。

( いまもきんせいはっくつの(かなやま)せいれんしょあとちにくさもはえず、あたりいちめんはゴロゴロとおもおもしいあかさびたいしがみられる。このせいれんしょあとは、えどじだいののものとつたえられている。

)

また近年では昭和18 年~20 年の太平洋戦争中に鉄の不足によっても採掘され、その採掘跡の立穴や横穴が現在もみられる。 2003 冬

( またきんねんではしょうわ16~20ねんのたいへいようせんそうちゅうにてつのふそくによってもさいくつされ、そのさいくつあとのたてあなやよこあながげんざいもみられる。 2003 ふゆ) |

◆天平浪漫(紫香楽宮と石部金山) (てんぴょうろまん)(しがらきのみやといしべかなやま)

和銅3 年(710 年)から延暦13 年(794 年)平安遷都までの約80 年間は奈良時代といい、天皇政治の黄金時代といわれ、聖武天皇の時代でもあった。

天平14 年(742 年)8 月、今より1268 年前になるが、聖武天皇は山城より紫香楽に離宮を造営された。

( わどう3ねん(710ねん)からえんりゃく13ねん(794ねん)へいあんせんとまでのやく80ねんかんはならじだいといい、てんのうせいじのおうごんじだいといわれ、しょうむてんのうのじだいでもあった。てんぴょう14ねん(742ねん)8がつ、いまより1268ねんまえになるが、しょうむてんのうはやましろよりしがらきのみやにりきゅうをぞうえいされた。)

この頃は仏教を中心とした政治が盛んで天平15 年9 月、大仏造立を発願されこの地を帝都にするための働きかけをされて、天平16 年(744 年)11

月には甲賀寺において大仏の体骨柱が建てられているが、この付近一帯で山火事が多発し、又、この年代には地震が頻繁に起こり工事が順調に進まなかった。山火事は何日もの多くの出役従事に不満を持つ人達の仕業ではないかとの疑いを持たれるほど多発したと伝えられている。

( このころはぶっきょうをちゅうしんとしたせいじがさかんでてんぴょう15ねん9がつ、だいぶつぞうりゅうをほつがんされこのちをていとにするためのはたらきかけをされて、てんぴょう16ねん(744)11がつにはこうかでらにおいてだいぶつのたいこっちゅうがたてられているが、このふきんいったいでやまかじがたはつし、また、このねんだいにはじしんがひんぱんにおこりこうじがじゅいんちょうにすすまなかった。うやまかじはなんにちものおおくのしゅつえきじゅうじにふまんをもつひとたちのしわざではないかとのうたがいをもたれるほどたはつしたとつたえられている。)

この様な状況の中、天平17 年(745 年)5 月に平城京に遷都されて、紫香楽の大仏建立は中止となった。その間、約3 年の離宮であった。

( このようなじょうきょうのなか、てんぴょう17ねん(745)5がつにへいじょうきょうにせんとされて、しがらきのだいぶつこんりゅうはちゅうしとなった。そのかん、やく3ねんのりきゅうであった。)

なぜ、聖武天皇はこの紫香楽の地に離宮を造営しようとされたのか?その、大きな要因の一つに山岳仏教がある。今から、1300 年以前には阿星山-標高693mを中心に東の飯道山、西の金勝山等に山岳仏教が栄え、神仏信仰の地となり多くの修験者が各地から山全体を道場として集まり山岳に5千坊の寺院坊が建ち並んでいたといわれる。聖武天皇はこういった多くの寺院が離宮の造営に守護の役割を果たしてくれる。との、思いがおありだったのであろう。多くの寺院より西の谷の観音堂(現在の常楽寺)を北鬼門の寺とし、離宮の守護寺としたとある。この紫香楽宮の甲賀寺や大仏創立には多くの資材を必要とし、付近一帯の山々からは木々が伐採され、鉱物関係の資材は石部金山から用達された。打釘を始め大仏造営に使用する鉱物は多量に必要となり、多くの採鉱夫が石部金山で働き、採掘に従事したのである。その当時この付近は金山村と呼ばれていたとある。この金山は石部に2箇所存在し、1箇所は五軒茶屋地先より西に入った所にあり金山を印す看板が建っているが現在、当時の鉱物採掘場所付近はコンクリート用採石場となり、近くまで寄る事ができない。又、もう1箇所は天狗谷という名称がついている。山の最高峰を少し下がった東南側にあり、私も10

年前現場を訪れた。縦穴や横穴が何本か掘られた跡があり、又精錬された跡も残っている。ここには掘り出され精錬された岩石が、赤さびた色になって積み上げられたままになっている。何らかの原因があるのであろう、その地には草も木も植物がはえていない。その現場への道のりは植物が生い茂り欝蒼とした山道である。通行するのが困難なばかりか、今となっては、採掘の縦穴鉱道もどこ

にあるか容易にわからない。危険を伴うので、一人では行かない方がよい。 2007 夏

( なぜ、しょうむてんのうはこのしがらきのちにりきゅうをぞうえいしようとされたのか?その、おおきなよういんのひとつにさんがくぶっきょうがある。いまから、1300ねんいぜんにはあぼしやま-ひょうこう693メートルをちゅうしんにひがしのはんどうやま、にしのこんぜやまとうにさんがくぶっきょうがさかえ、しんぶつしんこうのちとなりおおくのしゅげんじゃがかくちからやまぜんたいをどうじょうとしてあつまりさんがくに5せんぼうのじいんぼうがたちならんでいたといわれる。しょうむてんのうはこういったおおくのじいんがりきゅうのぞうえいにしゅごのやくわりをはたしてくれる。との、おもいがおありだったのであろう。おおくのじいんよりにしのたにのかんのんどう(げんざいのじょうらくじ)をきたきもんのてらとし、りきゅうのしゅごじとしたとある。このしがらきのみやのこうかでらやだいぶつそうりゅうにはおおくのしざいをひつようとし、ふきんいったいのやまやまからはきぎがばっさいされ、こうぶつかんけいのしざいはいしべかなやまからようだてされた。うちくぎをはじめだいぶつぞうえいにしようするこうぶつはたりょうにひつようとなり、おおくのさいこうふがいしべかなやまではたらき、さいくつにじゅうじしたのである。そのとうじこのふきんはかなやまむらとよばれていたとある。このかなやまはいしべに2かしょそんざいし、1かしょはごけんちゃやちさきよりにしにはいったところにありかなやまをしるすかんばんがたっているがげんざい、とうじのこうぶつさいくつばしょふきんはコンクリートようさいせきばとなり、ちかくまでよることができない。また、もう1かしょはてんぐだにというめいしょうがついている。やまのさいこうほうをすこしさがったとうなんがわにあり、わたしも10ねんまえげんばをおとずれた。たてあなやよこあながなんぼんかほられたあとがあり、また、せいれんされたあとものこっている。ここにはほりだされせいれんされたがんせきが、あかさびたいろになってつみあげげられたままになっている。なんらかのげんいんがあるのであろう、そのちにはくさもきもしょくぶつがはえていない。そのげんばへのみちのりはしょくぶつがおいしげりうっそうとしたやまみちである。つうこうするのがこんなんなばかりか、いまとなっては、さいくつのたてあなこうどうもどこにあるかよういにわからない。きけんをともなうので、ひとりではいかないほうがよい。 2007なつ) |

◆天平浪漫(紫香楽宮と石部金山(かなやま))(その2) てんぴょうろまん(しがらきのみやといしべかなやま)(その2)

この金山(かなやま)からは、金銀銅鉄などが採掘されたとある。紫香楽宮の創立の為には貴重な資材のある石部金山(かなやま)であった。常楽寺の縁起看板にも記されているが「良弁僧正は聖武天皇の勅令をうけられ本尊観世音に祈って金銀の宝脈を授かったので天皇はいたくお喜びになり、三国一の金銀生ける山々紫香楽宮大仏造営の吉祥として勅願所とされた」とある。石部金山(かなやま)は、阿星寺が良弁僧正が中心となって造営を進められた頃から金銀銅の採掘が盛んであったと伝えられている。かなり、古い時代から銅の採掘が行われたのではないか。野洲市の大岩山で明治14

年に14 個の銅鐸が発見され、その後名神高速道路の工事現場から昭和37 年に10 個の銅鐸が掘り出された。これらの銅鐸の銅は石部金山(かなやま)より産出された鉱物であろうと伝え

られている。

( このかなやまからは、きんぎんどうてつなどがさいくつされたとある。しがらきのみやのそうりつのためにはきちょぷなしざいのあるいしべかなやまであった。じょうらくじのえんきかんばんにもしるされているが「ろうべんそうじょうはしょうむてんのうのちょくれいをうけられほんぞんかんぜおんにいのってきんぎんのほうみゃくをさずかったのでてんのうはいたくおよろびになり、さんごくいちのきんぎんいけるやまやましがらきのみやだいぶつぞうえいのきっしょうとしてちょくがんしょとされた」とある。いしべかなやまは、あぼしでらがろうべんそうじょうがちゅうしんとなってぞうえいをすすめられたころからきんぎんどうのさいくつがさかんであったとつたえられている。かなり、ふるいじだいからどうのさいくつがおこなわれたのではないか。やすしのおおいわやまでめいじ14ねんに14このどうたくがはっけんされ、そのご、めいしんこうそくどうろのこうじげんばからしょうわ37ねんに10このどうたくがほりだされた。これらのどうたくのどうはいしべかなやまよりさんしゅつされたこうぶつであろうとつたえられている。)

この頃の技術等は韓の国から海を渡って入って来たようであり、奈良時代のこの頃から採掘方法も進歩し、わが国でも多く産出できていた。和銅元年(707

年)7 月(1300 年前)に銅銭の鋳造が開始され和銅8 年(715 年)に近江の国で銅銭を鍛造したとあり、これも石部金山(かなやま)で採掘された銅であろうと、伝えられている。

( このころのぎじゅつとうはかんのくにからうみをわたってはいってきたたようであり、ならじだいのこのころからさいくつほうほうもしんぽし、わがくにでもおおくさんしゅつできていた。わどうがんねん(707ねん)7がつ(1300ねんまえ)にどうせんのちゅうぞうがかいしされわどう8ねん(715ねん)におうみのくにでどうせんをちゅうぞうしたとあり、これもいしべかなやまでさいくつされたどうであろうと、つたえられている。)

又、西寺地先にも同じような鉱脈があり阿星山頂より少し下がった所に高獄という山があり、その下の千が谷等でも鉄等の鉱物が採掘されていた。横穴が何箇所か有り、戦後も掘り出されていた思い出がある。阿星山から高獄-千が谷-西寺-天狗山-灰山と、一本の線で岩盤層をなし、色々の鉱物が埋蔵されているようである。(他に錫や砥石、硯石、陶土等)何年か前にこの金山を史跡として保存すべきではないかと町に申し入れたが、この山が個人所有のものであるので史跡保存は無理であるとされた。しかし、埋蔵文化財として、図面調査はなされ、資料として残されている。又、町内に金屋と地名が残っている所があるが戦後までこのあたり一体に赤さびた岩がごろごろと一面ころがっていたといわれている。精錬所跡であったようである。他に、西寺地先に経塚山という山が集落の中にあり経を埋納されたと伝えにあるがこの山にも黄銅鉱があると記録されている。石部金山(かなやま)から運ばれたであろう金も大仏造立には役たなかつたが、石部地さきからは多くの鉱物が掘り出され、紫香楽宮の創立には大きな結びつきを果たしたのである。又、その他に甲賀寺や大仏殿の建立などにかかせない基礎作りである。

( また、にしでらちさきにもおなじようなこうみゃくがありあぼしさんちょうよりすこしさがったところにたかじごくというやまがあり、そのしものちがたにでもてつなどのこうぶつがさいくつされていた。よこあながなんかしょかあり、せんごもほりだされていたおもいでがある。あぼしやまからたかじごく-ちがたに-にしでら-てんぐやま-はいやまと、いっぽんのせんでがんばんそうをなし、いろいろのこうぶつがまいぞうされているようである。(ほかにすずやといし、すずりいし、とうどなど)なんねんかまえにこのかなやまをしせきとしてほぞんすべきではないかとちょうにもうしいれたが、このやまがこじんしょゆうのものであるのでしせきほぞんはむりであるとされた。しかし、まいぞうぶんかざいとして、ずめんちょうさはなされ、しりょうとしてのこされている。また、ちょうないにかなやとちめいがのこっているといころがあるがせんごまでこのあたりいったいにあかさびたいわがごろごろといちめんころがっていたといわれている。せれんしょあとであったようである。ほかに、にしでらちさきにきょうづかやまというやまがしゅうらくのなかにありきょうをまいのうされたとつたえにあるがこのやまにもおうどうこうがあるときろくされている。いしべかなやまからはこばれたであろうきんもだいぶつぞうちゅうにはやくだたなかつたが、いしべちさきからはおおくのこうぶつがほりだされ、しがらきのみやのそうりつにはおおきなむすびつきをはたしたのである。また、そのほかにこうかじやだいぶつでんのこんりゅうなどにかかせないきそづくりである。)

これにも大きな役割を果たした。それは石灰で基礎を固める(漆喰)土台である。この石灰も石部から運ばれたものである。天狗谷の北側の狭小な部分に石灰岩が見られここから石灰岩が採掘され石灰として宮造営に貴重な資材として運び入れられたのである。石灰の起源は伝承ではあるが崇峻天皇元年(588

年)1419 年前の頃、百済より来朝し、石灰を焼いたのが始まりであるとあり、近江の国で焼いた、とある。(伊吹山や石部ではないかと伝えられている)古き時

代から石部地域で石灰岩が採掘され紫香楽宮造営に無くてはならない必要な資材が鉱物・石灰と、阿星山を越えたのである。2007 夏(次号へつづく)

( これにもおおきなやくわりをはたした。それはせっかいできそをかためる(しっくい)どだいである。このせっかいもいしべからはこばれたものである。てんぐだにのきたがわのきょうしょうなぶぶんにせっかいがんがみられここからせっかいがんがさいくつされせっかいとしてみやぞうえいにきちょうなしざいとしてはこびいれられたのである。せっかいのきげんはでんしょうではあるがすしゅんてんのうがんねん(588ねん)1419ねんまえのころ、くだらよりらいちょうし、せきかいをやいたのがはじまりであるとあり、おうみのくにでやいた、とある。(いぶきやまやいしべではないかとつたえられている)ふるきじだいからいしべちいきでせっかいがんがさいくつされしがらきのみやになくてはならないひつようなしざいがこうぶつ・せっかいと、あぼしやまをこえたのである。 2007なつ(じごうへつづく)) |

◆天平浪漫(紫香楽宮と石部金山(かなやま)) (その3) てんぴょうろまん(しがたきのみやといしべかなやま)(その3)

紫香楽の宮造営の頃、山岳仏教が盛んだった事は申し上げたが、北陸地方より多くの修験者が阿星山を仏神として入山し、信仰したと伝えられる。北陸地方からも数多くの献物資が送られ石部を通過し、紫香楽宮に運ばれたのである。この様に紫香楽宮に数多くの資材が石部地域から持ち運ばれたのであるが、どのような道順で運ばれていたのであろうか?

( しがらきのみやぞうえいのころ、さんがくぶっきょうがさかんだったことはもうしあげたが、ほくりくちほうよりおおくのしゅげんじゃがあぼしやまをぶっしんとしてにゅうざんし、しんこうしたとつたえられる。ほくりくちほうからもかずおおくのけんもつものがおくられいしべをつうかし、しがらきのみやにはこばれたのである。このようにしがらきのみやにかずおおくのしざいがいしべちいきからもちはこばれたのであるが、どのようなみちじゅんではこばれていたのであろうか?)

天平14 年(742 年)1265 年前2 月に、東北から近江甲賀に通じる道が開かれた。とあり その年の8 月に紫香楽に甲賀寺が造営された。東北-北陸-東山道を経て野洲川を渡河したその地点は、現在の名神高速道路の下あたりで、伊勢落(伊勢大路ともいった)であるといわれている。当時は伊勢参宮道として、天智天皇の頃(667

年)斉王群行等の伊勢道として整備された道が石部地先を通過していた。(この頃は倉歴道といった)東山道より倉歴道に合流した伊勢参宮の落ち合いの場であったのであろう。その当時の倉歴道は今の市道村崎線あたりであつたと伝えられている。金山より掘出された鉱物や石灰は石部地先の倉歴道を通り落合川(白知川といった)を渡河し、柑子袋地先の上葦穂(あしほ)神社(白雉神社といった)の横を通過して東寺に入った。現在三雲養護学校の横に、山仕事の他は人が通らない薄暗く繁った灌木の山の中に一本の道があり、この道が紫香楽越えの入り口である。今は、200

年前に建てられた道標が

東寺の集落入り口にひっそりと紫香楽越えを示している。

( てんぴょうう14ねん(742ねん)1265ねんまえ2がつに、とうほくからおうみこうかにつうじるみちがひらかれた。とあり そのとしの8がつにしがらきにこうかでらがぞうえいされた。とうほく-ほくりく-とうさんどうをへてやすがわをとかしたそのちてんは、げんざいのこうそくどうろのしたあたりで、いせおち(いせおおじともいった)であるといわれている。とうじはいせさんぐうのみちとして、てんじてんのうのころ(667ねん)さいおうぐんこうのいせどうとしてせいびされたみちがいしべちさきをつうかしていた。(このころはくらふのみちといった)とうさんどうよりくらふのみちにごうりゅうしたいせさんぐうのおちちあいのばであったのであろう。そのとうじのくらふのきちはいまのしどうむらさきせんあたりであつたとつたえられている。かなやまよりほりだされたこうぶつやせっかいはいしべちさきのくらふのみちをとおりおちあいがわ(はくちがわといった)をとかし、こうじぶくろちさきのあしほじんしゃ(はくちじんしゃといった)のよこをつうかしてひがしでらにはいった。みくもようごがっこうのよこに、やましごとのほかはひとがとおらないうすぐらくしげったかんぼくのやまのなかにいっぽんのみちがあり、このみちがしがらきごえのいりぐちである。いまは、200ねんまえにたてられたみちしるべがひがしでらのしゅうらくいりぐちにひっそりとしがらきごえをしめしている。)

宮造営には多くの人達や、牛馬が資材を背に紫香楽宮をめざして阿星山を越えたのである。この一本道は、1300 年前からなんら変りなくそのままの姿をとどめている。当時の道名が今でも残され、山中の一本の林道を「馬海道」といい、道が狭しとばかりに多くの人馬が往来していた当時を思い浮かばされる。今は、誰一人として通行する者はなく林道となった道端に山の神が大木の根元でひっそりと祀られている。道は紫雲の滝を横に見て、阿星山頂に迎って山越をした が、滝を過ぎたあたりから今は、通る人も無く道の管理が出来ず、山頂に達するには困難なようである。この道は、紫香楽の宮町地域に通じていた。

( みやぞうえいにはおおくのひとたちや、ぎゅうばがしざいをせにしがらきのみやをめざしてあぼしやまをこえたのである。このいっぽんみちは、1300ねんまえからなんらかわりなくそのままのすがたをとどめている。とうじのみちのながいまでものこされ、やまなかのいっぽんのりんどうを「うまかいどう」といい、みちがせましとばかりにおおくのじんばがおうらいしていたとうじをおもいうかばされる。いまは、だれひとりとしてつうこうするものはなくりんどうとなったみちばたにやまのかみがたいぼくのねもとでひっそりとまつられている。みちはしうんのたきをよこにみて、あぼしさんちょうにむかって山越をした が、滝を過ぎたあたりから今は、通る人も無く道の管理が出来ず、山頂に達するには困難なようである。この道は、紫香楽の宮町地域に通じていた。)

仏教を中心とした天皇政治の時代は聖武天皇の天平年間(729~749 年)20 年間(聖武天皇の年代は25 年間-神亀元年724~728)に多くの寺院が良弁僧正によって創建され、特に紫香楽宮の造営にあたっては、石部地域から鉱物資が多量に調達され693m

の阿星山を超えて紫香楽宮に運ばれた。全量が人馬の肩や背での力の運搬であり、又、鉱石の採掘もしかり、現在では想像もつかない重労働であったであろう。私たちの地域からも宮造営の為に多くの先人達が出没したのである。又、東北や北陸地方からも多量の物資が東寺地先の馬海道より阿星山を越え都造りの大きな夢を抱きながら紫香楽へと運ばれた。わずか3

年ばかりの短い期間の聖武天皇の滞在ではあったが、近江の国に帝都を発願されたことは、意義深い出来事である。

( ぶっきょうをちゅうしんとしたてんせいじのじだいはしょうむてんのうのてんぴょうねんかん(729~749ねん)20ねんかん(しょうむてんのうのねんだいは25ねんかん-じんき724~728)におおくのじいんがろうべんそうじょうによってそうけんされ、とくにしがらきのみやのぞうえいにあたっては、いしべちいきからこうぶっしがたりょうにちょうたつされ693メートルのあぼしやまをこえてしがらきのみやにはこばれた。ぜんりょうががじんばのかたやせでのちからのうんぱんであり、また、こうせきのさいくつもしかり、げんざいではそうぞうもつかないじゅうろうどうであったであろう。わたしたちのちいきからもみやぞうえいのためにおおくのせんじんたちがしゅつぼつしたのである。また、とうほくやふくりくちほうからもたりょうのぶっしがひがしでらちさきのうまかいどうよりあぼしやまをこえみやこづくりのおおきなゆめをいだきながらしがらきへとはこばれた。わずか3ねんばかりのみじかいきかんのしょうむてんのうのたいざいではあったが、おうみのくににていとをほつがんされたことは、いぎふかいいできごとである。)

私たちの先人が大きな夢を抱き、まだ見ぬ都を思いながら、黙々と帝都建設に協力されたのである。又、世界文化遺産となった熊野古道のように信楽に都が建設されていたら東寺地先の馬海道は産業道路として文化遺産的な存在であろう。

完 2007 夏

( わたしたちのせんじんがおおきなゆめをいだき、まだみぬみやこをおもいながら、もくもくとていとけんせつにきょうりょくされたのである。また、せかいぶんかいさんとなったくまのこどうのようにしがらきにみやこがけんせつされていたらひがしでらちさきのうまかいどうはさんぎょうどうろとしてぶんかいさんてきなそんざいであろう。 おわり 2007なつ) |

|

|

|

|

さらに阿星山の中腹の花崗岩体との接触部に残る古生層の分布地域ではマンガン鉱ができている。ここでも戦後しばらく採鉱されたが、まもなく閉山した。

100000202

山地地形の特徴 ところで、阿星山を中心とした屏風のように連なる山地は、どのような性格をもった地形なのだろうか。実は、この山地は、背後に広がる田上・信楽山塊の北端にあたる部分なのである。そこで石部の山地の性格を知るために、若干田上・信楽山塊は、山間に入ると以外に谷密度が高く、侵食も盛んで早瀬や滝を有し、山腹傾斜には花崗岩特有の岩塊を散在察せており、また山頂域には小起伏の山並みと瘠せ尾根が続き、きわめて変化に富む山容を見せている。このため登山やハイキングの好地として湖南アルプスとも称され親しまれてきた。

( さんちちけいのとくちょう ところで、あぼしやまをちゅうしんとしたびょぷぶのようにつらなるさんちは、どのようなせいかくをもったちけいなのだろうか。じつは、このさんちは、はいごにひろがるたなかみ・しがらきさんかいのほくたんにあたるぶぶんなのである。そこでいしべのさんちのせいかくをしるために、じゃっかん たなかみ・しがらきさんかいは、さんかんにはいるといがいにたにみつどがたかく、しんしょくもさかんではやせやたきをゆうし、さんぷくけいしゃにはかこうがんとくゆうのがんかいをさんざい、さっせており、またさんちょういきにはしょうきふくのやまなみみとやせおねがつづき、きわめてへんかにとむさにょうをみせている。このためとざんやハイキングのこうちとしてこなんアルプスともしょうされしたしまれてきた。)

しかし、この山地を遠く眺めてみると、山の高さが揃う定高性山地であり、さらにその形成を考えると地塁山地ということになる。

( しかし、このさんちをとおくながめてみると、やまのたかさがそろうていこうせいさんちであり、さらにそのけいせいをかんがえるとちるいさんちということになる。)

地塁山地は、かって平野であった土地が、断層によって分断されて隆起したためできた山地である。

( ちるいさんちは、かってへいやであったとちが、だんそうによってぶんだんされてりゅうきしたためできたさんちである。)

田上・信楽山地の場合は、調査してみると、山中には大きく二段の地形面があることがわかってきた。

( たなかみ・しがらきさんちのばあいは、ちょうさしてみると、さんちゅうにはおおきくにだんのちけいめんがあることがわかってきた。)

このうち高い方の面の上には、阿星山(693m)を最高峰に、東方の飯道山(664m)・西方の竜王山(604m)さらに南西の太神山(599m)などを有する600~700mの高さの小起伏平坦面があり、これは3,500万年程前の新生代第三期ごろに形成された準平原のなごりであると考えられている。

( このうちたかいほうのめんのうえには、あぼしやま(693メートル)をさいこうほうに、とうほうのはんどうやま(664メートル)・せいほうのりゅうおうやま(604メートル)さらになんせいのたがみやま(599メートル)などをゆうする600~700メートルのたかさのしょうきふくへいたんめんがあり、これは3,500まんねんほどまえのしんせいだいだいさんきごろにけいせいされたじゅんへいげんのなごりであるとかんがえられている。)

これに対し、下位の小起伏平坦面が高い面をとりまくように広がっており、そこには石部では栗東町との境をなす尾根山の479mを示す高まりや、西方の鶏冠山(490m)、東方甲西町の448mの高まり、西方の笹間ヶ岳(433m)などを有する400~500mの高さの小起伏平坦面があり、これは2,000万年程前の第三紀新生代中新世末ごろに准平原のなごりとされている。

( これにたいし、かいのしょうきふくへいたんめんがたかいめんをとりまくようにひろがっており、そこにはいしべではりっとうちょうとのさかいをなすおねやまの479メートルをしめすたかまりや、せいほうのかんとりやま(490メートル)、とうほう こうせいちょうの448メートルのたかまり、せいほうのかさまがだけ(433メートル)などをゆうする400~500メートルのたかさのしょうきふくへいたんめんがあり、これは2,000まんねんほどまえのだいさんせいき しんせいだい しんせいまつごろにじゅんへいげんのなごりとされている。)

このような二段の小起伏平坦面が存在していることは、この山地の地盤が休止期をはさみながら隆起してきたことを物語っている。

( このようなにだんのしょうきふくへいたんめんがそんざいしていることは、このさんちのじばんがきゅうしきをはさみながらりゅうきしてきたことをものがたっている。)

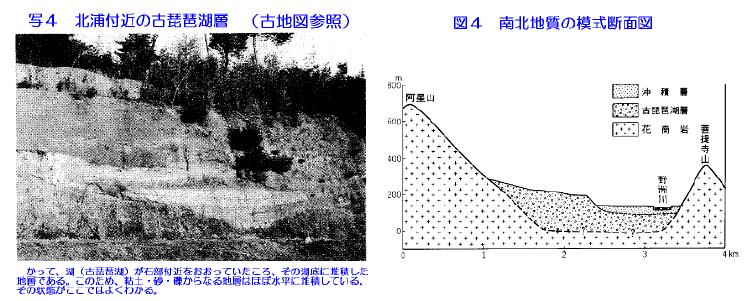

古琵琶湖層からなる丘陵 阿星山麓から旧東街道の背後にかけて広がり、丘陵を形成している地層は湖成層である。この地層は、琵琶湖の前身をなす古琵琶湖が堆積させたものである。

( こびわこそうからなるきゅうりょう あぼしやまふもとからきゅうとうかいどうのはいごにかけてひろがり、きゅうりょうをけいせいしているちそうはこせいそうである。このちそは、びわこのぜんしんをなすこびわこがたいせきさせたものである。)

古琵琶湖は、500万年位前の新世代第三紀末の鮮新世に、南方の伊賀上野付近に誕生したが、その後南方から地盤が隆起しだしたため、徐々に北方へと移動し、石部付近も通過し、30万年位前にはほぼ現在の位置に達した。さて、昭和六十三年(1988)夏に甲西町の野洲川河床から象や鹿の足跡化石と埋没林が多数発見された。調査の結果200万年前の地層であり、当時湖は甲賀町や甲南町付近に達しており、その湖に注いでいた川の岸辺であったと推定された。石部町付近が湖となり、その底に砂や礫を堆積していった時期は150~100万年まえのことである。しかし、その後も隆起が続いたため、湖は干上がり、さらに今日みられるような高い位置を占める丘陵を形成するに至ったのである。

( こびわこは、500まんねんくらいまえのしんせいだい だいさんきのせんしんせいに、なんぽうのいがうえのにたんじょうしたが、そのご なんぽうからじばんがりゅうきしだしたため、じょじょにほっぽうへといどうし、いしべふきんもつうかし、30まんねんくらいまえにはほぼげんざいのいちにたっした。さて、しょうわ63ねん(1988)なつにこうせいちょうのやすがわ かしょうからぞうやしかのあしあと かせきとまいぼつりんがたすう はっけんされた。ちょうさのけっか200まんねんまえのちうそうであり、とうじ みずおみはこうせいちょうやこうなんちょうふきんにたっしており、そのみずうみにそそいでいたかわのきしべであったとすいてされた。いしべちょうふきんがみずうみとなり、そのそこにすなやれきをたいせきしていったじきは150~100まんねんまえのことである。しかし、そのごもりゅうきがつづいたため、みずうみはひあがり、さらにこんにちみられるようなたかいいちをしめるきゅうりょうをけいせいするにいたったのである。)

この古琵琶古層の厚さは、150m位あり地層は南から北西に向かって傾斜している。この傾斜の方向は、南方の阿星山地側の隆起、さらには現琵琶湖方向への傾動を示している。

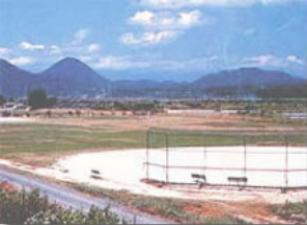

ところで、現在石部周辺の丘陵は、落合川や宮川によって開析され、谷底低地を形成、そこを中心に古くから水田や集落が立地してきたことは前記した。このこを示すように丘陵地中央部には六反古墳が築かれており、さらに丘陵の北東端の見晴らしの良い位置には宮の森古墳が造られ、北西方の小山の中腹にも柿ヶ沢古墳が造られている。一方、開析の遅れた丘陵面は、水がかりが悪く開墾に不向きであったため、最近まで雑木林におおわれてきたが、戦後麻田地区のように引揚者による開墾が始まり、さらには高度成長期を迎えたころから日本道路公団試験所植栽場や、日本精工などの工場が進出。東寺団地、西寺団地をはじめとする住宅や県立近江学園、社会福祉法人椎の木会の落穂寮、大木会のもみじ寮・あざみ寮・一麦寮などの施設が続々と丘陵面に建設されている。現在、石部町では丘陵地域開発の時代を迎えているといえる状態である。

100000203

沖積平野 石部町の北部に広がる沖積平野は、最も新しい時代に形成された地層からなる。

( (ちゅうせきへいや) いしべちょうのほくぶにひろがるちゅうせきへいやは、もっともあたしいじだいにけいせいされたちそうからなる。)

この沖積平野は、最後の氷期(ウルム氷期)が終わり、地球全体が暖かくなりしだした一万年位前から現在にかけて、野洲川の氾濫によってもたらされた堆積物で形成されてきた平野である。

( このちゅうせきへいやは、さいごのひょうき(ウルムひょうき)がおわり、ちきゅうぜんたいがあたたかくなりしだしたいちまんねんくらいまえからげんざいにかけて、やすがわのはんらんによってもたらされたたいせきぶつでけいせいされてきたへいやである。)

このため、平野内には野洲川とほぼ平行に幾筋もの旧河道たどれ、洪水期に水がよどむ地域は、沼田や湿田の状態であり、洪水常襲地帯となってきた。

( このため、へいやないにはやすがわとほぼへいこうにいくすじものきゅうかわみちたどれ、こうずいきにみずがよどむちいきは、ぬまたやしつでんのじょうたいであり、こうずいじょうしゅうちたいとなってきた。)

このように野洲川の氾濫原平野は、石部にとって豊かな穀倉であるとともに洪水による被害も大きく、農民は収穫を維持するため、洪水と葛藤をくり返してきたのである。

( このようにやすがわのはんらんげんぺいやは、いしべにとってゆたかなこくぐらであるとともにこうずいによるひがいもおおきく、のうみんはしゅうかくをいじするため、こうずいとかっとうをくりかえしてきたのである。)

近年では昭和九年(1934)の室戸台風時、昭和二十八年(1953)の13号台風時、昭和三十四年(1959)の伊勢湾台風時に大きな被害を受けている。

( きんねんではしょうわ9ねん(1934)のむろとたいふうじ、しょうわ28ねん(1953)の13ごうたいふう、しょうわ34ねん(1959)のいせわんたいふうじにおおきなひがいをうけている。)

|

|

|

野洲川河川敷

古代ゾウの足跡 |

昭和28年9月

13号台風の野洲川氾濫 |

現在

湖南市野洲川運動公園 |

しかし、上流に野洲川ダムや青土ダムが構築され、さらに水口と石部西北端の狭隘部には頭首工が設置されるなど、野洲川上流からの整備が進んできており、氾濫原内の小河川の改修も進みつつある。

( しかし、じょうりゅうにやすがわダムやおうづちダムがこうちくされ、さらにみなくちとせいほくたんのきょうえきぶにはとうしゅこうがせっちされるなど、やすがわじょうりゅうからのせいうびがすすんできており、はんらんげんないのしょうかせんのかいしゅうもすすみつつある。)

|

|

|

甲賀市北土山

青土ダム(野洲川上流) |

甲賀市水口町

水口頭首工 |

湖南市石部

石部頭首工 |

また農地自体も、や圃場整備や区画整理事業のもとに改良されてきており、現在では洪水による被害もかなり軽減されてきている。

( またのうちじたいも、やほじょうせいびやくかくせいりじぎょうのもとにかいりょうされてきており、げんざいではこうずいによるひがいもかなりけいげnされてきている。)

|

| 阿星山麓の治山治水が整った農地 |