白まゆみ石部の山の常盤なる命なれやも恋いつつをらむ

石部南小学校ホームページへ 総合目次へ 郷土歴史はじめへ

総合目次検索へ 石部の自然環境検索へ 古代の石部検索へ 中世の石部検索へ 近世の石部検索へ 近・現代の石部検索へ

郷土の歴史―平成元年発行「新修石部町史」を転載して郷土学習の参考資料に供していますー

白まゆみ石部の山の常盤なる命なれやも恋いつつをらむ

100000000

石部の環境

(いしべのかんきょう)

平成元年三月石部教育委員会発行「新修石部町史」より転載

(平成16年10月1日旧石部町と旧甲西町とが合併して湖南市になりました。しかし、地名は旧町名のまま表記しています。)

気候と気象 (きこうときしょう)

100000301

滋賀県の気候 滋賀県は本州の中央部に位置し、しかも内陸県で県域がほぼ近江地域と一致しているため、ともすれば日本の中でも平均的な気候で、県域での気候・気象変化も少ないように考えがちである。 しかし、実際は逆で、これが単一の盆地内の気候・気象だろうと疑いたくなる程の地域差を有している。

((しがけんのきこう)しがけんはほんしゅうのちゅうおうぶにいちし、しかもないりくのけんでけいんいきがほぼおうみちいきといっちしているため、ともすればにほんのなかでもへいきんてきなきこうで、けんいきでのきこう・きしょうへんかもすくないようにかんがえがちである。 しかし、じっさいはぎゃくで、これがたんいつのぼんちないのきこう・きしょうだろうとうたがいたくなるほどのちいきさをゆうしている。)

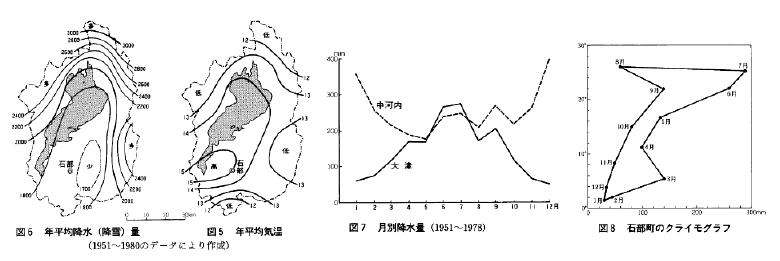

では、そのような差は何に起因して生じているのだろうか。そこで気象を構成する主要素である気温と降水(降雪)量について資料をもとに考えてみよう。

( では、そのようなさはなににきいんしてしょうじているのだろうか。そこできしょうをこうせいするしゅようそであるきおんとこうすい(こうせつ)りょうについてしりょうをもとにかんがえてみよう。)

まず気温の方は、図5に示すように基本的には盆地の地形と合致した等値線が読みとれる。すなわち、盆地周辺の山地側の気温が低く、盆地中央部の気温が高くなっており、領地間の温度差は年間を通じ3~4度位である。これには、盆地気温の特徴に加え、近江の場合、盆地床をおおう琵琶湖の広がりが気温の平均化に果たしている役割は大きい。ただ全体として等値線は南西方に向かう程温暖であることを示している。

( まずきおんのほうは、ず5にしめすようにきほんてきにはぼんちのちけいとがっちしたとうちせんがよみとれる。すなわち、ぼんちしゅうへんのさんちがわのきおんnがひくく、ぼんちちゅうおうぶのきおんがたかくなっており、りょうちかんのおんどさはねんかんをつうじ3~4どくらいである。これには、ぼんちきおんのとくちょうにくわえ、おうみのばあい、ぼんちしょうをおおうびわこのひろがりがきおんのへいきんかにはたたしているやくわりはおおきい。ただぜんたいとしてとうちせんはなんせいほうにむかうぼど おんだんであることをしめしている。)

では、降水(降雪)量の方はどうだろうか。年間を通してみると、図6で示すように県域での南北差がきわめて大きい。少ない南部では1,700mm位であるのに対し、多い北部では3,000mm以上と約2倍にもおよんでいる。そこで、この差の実態を把握するため、月別の変化について北部の中河内と南部の大津における観測値を図7で比較してみた。その結果、全体(総量)として北部は逆に夏季よりも冬季に多いこと、しかも冬季の数値は降雪によってもたらされているのである。

( では、こうすい(こうせつ)りょうのほうはどうだろうか。ねんかんをつうしてみると、ず6でしめすようにけんいきでのなんぼくさがきわめておおきい。すくないなんぶでは1,700ミリくらいであるのにたいし、おおいほくぶでは3,000ミリくらいとやく2ばいにもおよんでいる。そこで、このさのじったいをはあくするため、つきべつのへんかについてほくぶのなかかわちとなんぶのおおつにおけるかんそくちをず7でひかくしてみた。そのけっか、ぜんたい(そうりょう)としてほくぶはぎゃくにかきよりもとうきにおおいこと、しかもとうきのすうちはこうせつによってもたらされているのである。)

このような結果、滋賀県の気候は、大きく北部は日本海側の気候、南部は太平洋側の気候に類似した気候として区別される。なお、その境界は変化の大きい冬季の気候の特徴から東方の愛知川と西方の和邇川を結ぶ付近に設定されている。

( このようなけっか、しがけんのきこうは、おおきくほくぶはにほんかいがわのきこう、なんぶはたいへいようがわのきこうにるいじしたきこうとしてくべつされる。なお、そのきょうかいはへんかのおおきいとうきのきこうのとくちょうからとうほうのえちがわとせいほうのわにがわをむすぶふきんにせっていされている。)

100000302

温和な石部付近の気候 では、石部付近はどのような気候環境下にあるのだろうか。図7の石部に近い大津のデータや、図8の石部のクライモグラフが示すように、この付近は、南部の太平洋側の気候に属するが、さらに気温が高く降水量が少ないことから、南西部の気候に近い型、つまり瀬戸内型気候地域にあたり、しかもその東を限る地域となっているのである。

((おんわないしべふきんのきこう)では、いしべふきんはどのようなきこうかんきょうかにあるのだろうか。ず7のいしべにちかいおおつのデータや、ず8のいしべのクライモグラフがしめすように、このふきんは、なんぶのたいへいようがわのきこうにぞくするが、さらにきおんがたかくこうすいりょうがすくないことから、なんせいぶのきこうにちかいかた、つまりせとうちがたきこうちいきにあたり、しかもそのひがしをかぎるちいきとなっているのである。)

このため、石部付近は年間を通じてきわめて温和な気候環境下に位置しているといえよう。ただし町域の南部には阿星山地があり、山地から山麓にかけては北方の平野部よりは気温も低下し降雨も多いという地域差が生じる。通常の気象差の差はむしろ変化に富む豊かな自然を有し、四季の移行をたどるのに適した環境といえよう。しかし異常気象時、特に台風や豪雨に見舞われると、山地側では山腹崩壊や土石流を生じてきたことがしばしば記録されている。特に山体が風化の著しい花崗岩から形成されているため植生(植林)を皆伐すると表土の侵食が激しくなり山地災害を招きやすくなる。他方平野部では、天井側の決壊や河川の氾濫による洪水を受けた記録も多い。

( このため、いしべふきんはねんかんをつうじてきわめておんわなきこうかんきょうかにいちしているといえよう。ただしちょういきのなんぶにはあぼしさんちがあり、さんちからさんろくにかけてはほっぽうのへいやぶよりはきおんもていかしこううもおおいというちいきさがしょうじる。つうじょうのきしょうさのさはむしろへんかにとむゆたかなしぜんをゆうし、しきのいこうをたどるのにつうしたかんきょうといえよう。しかしいじょうきしょうじ、とくにたいふうやごううにみまわれると、さんちがわではさんぷくほうかいやどせきりゅうをしょうじてきたことがしばしばきろくされている。とくにさんたいがふうかのいちじるしいかこうがんからけいせいされているためしょくせい(しょくりん)をかいばつするとひょうどのしんしょくがはげしくなりさんちさいがいをまねきやすくなる。たほう へいやぶでは、てんじょうがわのけっかいやかせんのはんらんによるこうずいをうけたきろくもおおい。)

やはり自然を侮ることなくそれぞれの地域の自然の性質を理解し、よい環境を保ち、次代の人々へと受継いでいくことが大切である。

( やはりしぜんをあなどることなくそれぞれのちいきのしぜんのせいしつをりかいし、よいかんきょうをたもち、じだいのひとびとへとうけついでいくことがたいせつである。)

|

|