.jpg)

.jpg) 古代の石部

古代の石部

石部南小学校ホームページへ 総合目次へ 郷土歴史はじめへ

総合目次検索へ 石部の自然環境検索へ 古代の石部検索へ 中世の石部検索へ 近世の石部検索へ 近・現代の石部検索へ

200000000

.jpg)

.jpg) 古代の石部

古代の石部

201000000 第一章 古墳の世紀 (だい1しょう こふんのせいき)

201010000 第一節 古墳と首長 (こふんとしゅちょう)

古墳文化の展開 (こふんぶんかのてんかい)

201010301

横穴式石室の出現と群集墳 横穴式石室はそもそも大陸から伝来した埋葬形態で、朝鮮半島では高句麗に早くから中国より伝わり、百済には4世紀後半ごろにみられ、5世紀になると普遍的に営まれている。

よこあなしきせきしつのしゅつげんとぐんしゅうふん よこあなしきせきしつはそもそもたいりくからでんらいしたまいそうけいたいで、ちょうせんはんとうではこうくりにはやくからちゅうごくよりつたわり、くだらには4せいきこうはんごろにみられ、5せいきになるとふへんてきにいとなまれている。

日本では北九州の老司古墳や鋤崎古墳が4世紀後半から末葉の横穴式石室といわれている。しかし、ごく一部のみに採用されていたようである。5世紀中ごろになると九州各地に存在するが、九州以東ではまだ一部を除いて竪穴式石室を構築しており、一般化するには6世紀を待たなければならない。

にほんではきたきゅうしゅうのろうじこふんやしきざきこふんが4せいきこうはんからまつようのよこあなしきせきしつといわれている。しかし、ごくいちぶのみにさいようされていたようである。5せいきなかごろになるときゅうしゅうかくちにそんざいするが、きゅうしゅういとうではまだいちぶをのぞいてたてあなしきせきしつをこうちくしており、いっぱんかするには6せいきをまたなければならない。

6世紀になると、日本各地の首長墓から小規模古墳にいたる古墳に横穴式石室を採用する。畿内でも大王を含む支配者層の埋葬施設となり、前方後円墳の後円部の則方やくびれ部に羨道を開口させている。野洲町甲山・円山古墳や越前塚古墳のように帆立貝形古墳や前方後円墳に横穴式石室を採用するのもこの時期である。

6せいきになると、にほんかくちのしゅちょうぼからしょうきぼこふんにいたるこふんによこあなしきせきしつをさいようする。きないでもだいおうをふくむしはいしゃそうのまいそうしせつとなり、ぜんぽうこうえんふんのこうえんぶののそくほうやくびれぶにせんどうをかいこうさせている。やすちょうかぶとやま・まるやまこふんやえちぜんづかこふんのようにほたてがいがたこふんやぜんぽうこうえんふんによこあなしきせきしつをさいようするのもこのじきである。

では、6世紀になってたちまち日本列島各地に横穴式石室を採用したのはどうしてなのだろうか。白石太一郎氏は6世紀になって日本の古墳が東アジア化する現象としてとらえ、「九州に始まった横穴式石室を6世紀初頭に畿内の支配者層が採用すると、列島各地の首長クラスの大型・中型古墳に受容された」としている。また、殯との関係から和田萃氏は「それまで前方後円墳で行われていた王位継承儀礼の場が、古墳から殯宮へさらに宮殿へと場所を変えるのが6世紀前半に始まり、もはや前方後円墳は王位継承儀礼ではなくなった」と述べている。この前方後円墳の機能変化を如実に表しているのが横穴式の採用である。6世紀以降、前方後円墳は小型化し、古墳の規模も縮小化するのである。

では、6せいきになってたちまちにほんれっとうかくちによこあなしきせきしつをさいようしたのはどうしてなのだろうか。しらいしたいちろうしは6せいきになってにほんのこふんがひがしアジアかするげんしょうとしてとらえ、「きゅうしゅうにはじまったよこあなしきせきしつを6せいきしょとうにきないのしはいしゃそうがさいようすると、れっとうかくちのしゅちょうクラスのおおがた・ちゅうがたこふんにじゅようされた」としている。また、もがりとのかんけいからわだあつましは「それまでぜんぽうこうえんふんでおこなわれていたおういけいしょうぎれいのばが、こふんからもがりのみやへさらにきゅうでんへとばしょをかえるのが6せいきぜんはんにはじまり、もはやぜんぽうこうえんふんはおういけいしょうぎれいではなくなった」とのべている。このぜんぽうこうえんふんのきのうへんかをにょじつにあらわしているのがよこあなしきのさいようである。6せいきいこう、ぜんぽうこうえんふんはこがたかし、こふんのきぼもしゅくしょうかするのである。

古墳時代後期の古墳を特徴づけるのに群集墳の成立がある。群集墳はこれまで6世紀になって盛行すると考えられてきたが、奈良県新沢千塚や石光山古墳群で、細かく六支群に分けられている。その中心的なE支群は5世紀の盟主的な前方後円墳を中心に円墳で構成され、木棺直葬と横穴式石室を埋葬施設にしており、6世紀になっても構築されている。他の支群は小型の古墳で横穴式石室を採用しており、6世紀に構築されている。このように、一部地域では5世紀後半に群集墳は成立しており、6世紀になっていっそう顕著になる。最も盛行するのは6世紀後半から7世紀前半にかけてである。そこには、かって共同体の首長のみが古墳を営んだ前・中期のおもかげはなく、共同体の単位集団の自立から有力家父長層の家族墓としての性格をもつものに変化する。ともあれ、大和政権がこれまで有力家族の戸主のみにしか認めなかった古墳築造を有力構成員の家族にまで拡大したことは大和政権がその支配範囲を拡大しようとしたことであり、支配組織の変革を意味するものである。

こふんじだいこうきのこふんをとくちょうづけるのにぐんしゅうふんのせいりつがある。ぐんしゅうふんはこれまで6せいきになってせいこうするとかんがえられてきたが、ならけんにいざわせんづかこふんやせっこうざんこふんで、こまかくろくしぐんにわけられている。そのちゅうしんてきなEしぐんは5せいきのめいしゅてきなぜんぽうこうえんふんをちゅうしんにえんふんでこうせいされ、もっかんちょくそうとよこあなしきせきしつをまいそうしせつにしており、6せいきになってもこうちくされている。たのしぐんはこがたのこふんでよこあなしきせきしつをさいようしており、6せいきにこうちくされている。このように、いちぶちいきでは5せいきこうはんにぐんしゅうふんはせいりつしており、6せいきになっていっそうけんちょになる。もっともせいこうするのは6せいきこうはんから7せいきぜんはんにかけてである。そこには、かってきょうどうたいのしゅちょうのみがこふんをいとなんだぜん・ちゅうきのおもかげはなく、きょうどうたいのたんいしゅうだんのじりつからゆうりょくかふちょうそうのかぞくふんとしてのせいかくをもつものにへんかする。ともあれ、やまとせいけんがこれまでゆうりょくかぞくのこしゅのみにしかみとめなかったこふんちくぞうをゆうりょくこうせいいんのかぞくにまでかくだいしたことはやまとせいけんがそのしはいはんいをかくだいしようとしたことであり、しはいそしきのへんかくをいみするものである。

201010302

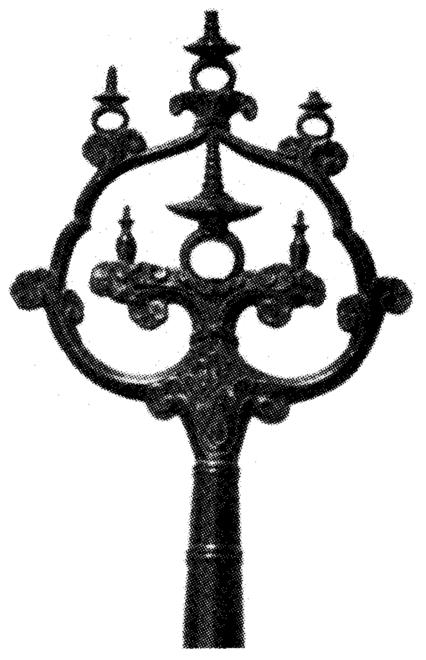

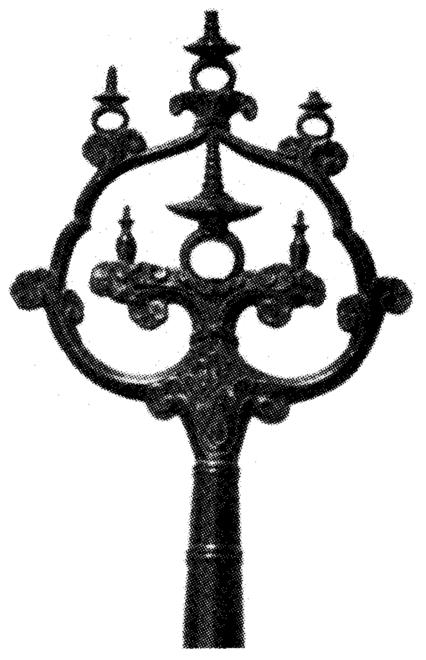

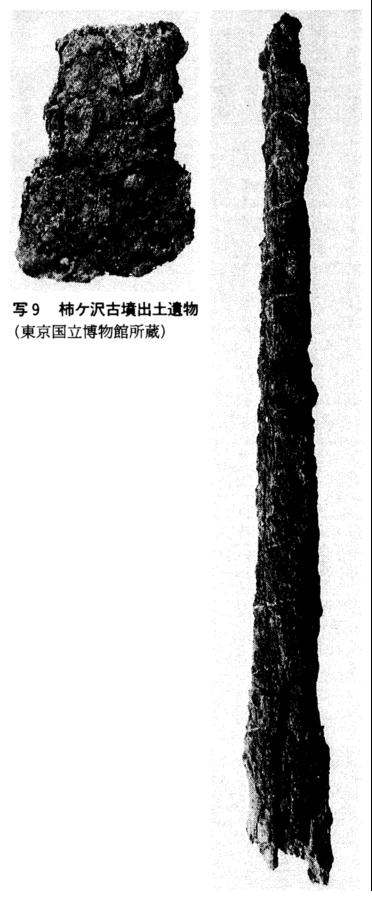

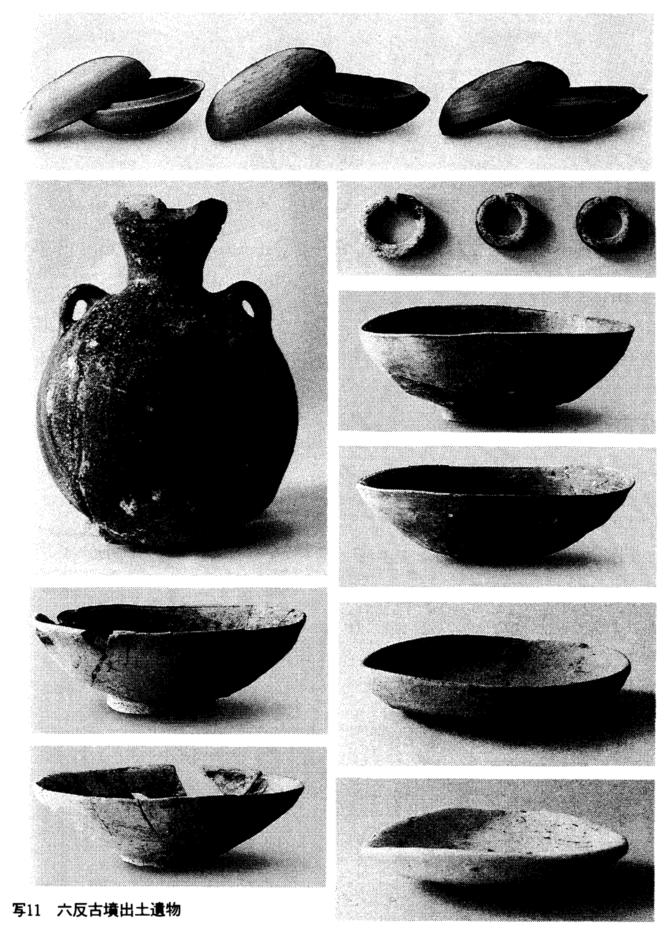

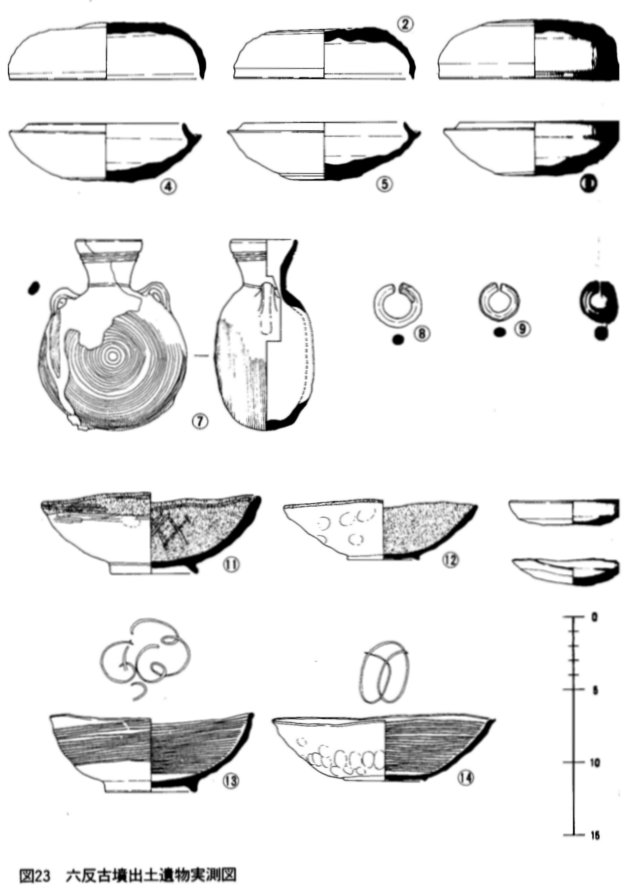

六反古墳群 では、後期古墳の具体例として石部町に存在する古墳をながめてみよう。現在町内には六反古墳群と柿ヶ沢古墳群の二群が知られているが、柿ヶ沢古墳はすでに消失している。ただ、明治三十六年(1903)に鉄斧と槍状鉄器(鉄矛か)の二点が東京国立博物館に寄贈されており、古墳の性格を知る資料として注目される。一方、石部町大字西寺字六反の日本道路公団試験所植栽場内に所在する六反古墳群は、現在、一基のみを残すところとなっているが、本来は数基で構成されていたとみられる。当古墳は昭和三十三年に一度発掘調査が行われ、その時の出土遺物は石部町歴史民族資料館に保管されている。

ろくたんこふん では、こうきこふんのぐたいれいとしていしべちょうにそんざいするこふんをながめてみよう。げんざいちょうないにはろくたんこふんぐんとかきがさわこふんぐんの2ぐんがしられているが、かきがさわこふんはすでにしょうしつしている。ただ、めいじ36ねん(1903)にてっぷとやりじょうてっき(てっぽこか)の2てんがとうきょうこくりつはくぶつかんにきぞうされており、こふんのせいかくをしるしりょうとしてちゅうもくされる。いっぽう、いしべちょうおおあざにしでらあざろくたんのにほんどうろこうだんしけんしょしょくさいじょうないにしょざいするろくたんこふんぐんは、げんざい、1っきのみをのこすところとなっているが、ほんらいはすうきでこうせいされていたとみられる。とうこふんはしょうわ33ねんにいちどはっくつちょうさがおこなわれ、そのときのしゅつどいぶつはいしべちょうれきしみんぞくしりょうかんにほかんされている。

|

|

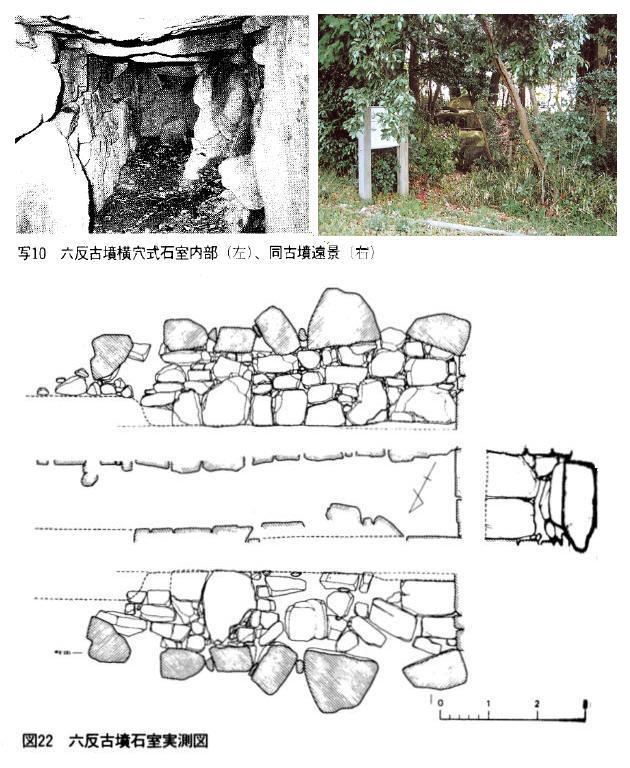

古墳は阿星山から派生する広野川によって形成された扇状地の中央部付近(標高190m)に位置し、そこから石部町の平野をかなり眺望することができる。墳丘の大部分は消失して石室天井石が露出している。裾部は北側に周濠の一部とみられるはば約2.5mの溝がめぐり、直系15m以上の円墳と推定される。

こふんはあぼしやまからはせいするひろのがわによってけいせいされたせんじょうちのちゅうおうふきんひょうこう190メートル)にいちし、そこからいしべちょうのへいやをかなりちょうぼうすることができる。ふんきゅうのだいぶぶんはしょうしつしてせきしつてんじょうせきがろしゅつしている。すそぶはきたがわにしゅうごうのいちぶとみられるはばやく2.5メートルのみぞがめぐり、ちょっけい15メートルいじょうのえんぷんとすいていされる。

石室は扇状地と直行するように構築され、主軸方位はN63度Eを示し、北東側に入口を持つ。右側壁の大部分は崩壊しており、羨道の石材もかなり抜き取られているが、石室の全体構造は把握することができる。なお、出土遺物に11世紀以降の遺物が含まれることから、平安時代後葉ごろに再埋葬されている。

せきしつはせんじょうちとちょっこうするようにこうちくされ、しゅじくほういはN63度E(きたから63どひがし)をしめし、ほくとうがわにいりぐちをもつ。みぎそくへきのだいぶぶんはほうかいしており、せんどうのせきざいもかなりぬきとられているが、せきしつのぜんたいこうぞうははあくすることができる。なお、しゅつどいぶつに11せいきいこうのいぶつがふくまれることから、へいあんじだいこうようごろにさいまいそうされている。

被葬者を安置する玄室は、両側壁に袖石をもつ両袖式の横穴式石室である。規模は玄室幅1.6m、長さ4.32m、高さ1.6m以上を測り、羨道は幅1.12m、長さ4.3m以上である。奥壁は基底部に二石を縦長に立てて、それより上部は小口積とする。左側壁は基底部に5石を並べ、奥壁と接する部分のみ横積みにする。二段目からは基底石より小振りの石を二から三段横積みにする。右側壁は左側と同じ構築法であるが、袖石との接点は小型の石を五段積む。これは袖石を最初に置き、奥壁部分から順に側壁を積み上げてきたことから、詰め石状に調整したことによる。袖石は1m以上の巨石を立積みにし、左側は0.15m、右側は0.25m突出さす。天井石は石室に直行するように横架けし、玄室部で3石、羨道部で3石以上を架け、その間隔を小型の詰め石によって埋めている。普通、羨道の天井は袖石部分から玄室より一段低くなるのだが、当古墳の天井は玄室と羨道によって埋めている。なお、天井は袖石部分から玄室より一段低くなるのだが、当古墳の天井は玄室と羨道は水平になっている。なお、天井の架溝方法は一般的には奥から入口方向へ架溝すると考えられている。

ひそうしゃをあんちするげんしつは、りょうそくへきにそでいしをもつりょうそでしきのよこあなしきせきしつである。きぼはげんしつはば16メートル、ながさ4.32メートル、たかさ1.6メートルいじょうをはかり、せんどうははば1.12メートル、ながさ4.3メートルいじょうである。おくへきはきていぶに2せきをたてながにたてて、それよりじょうぶはこぐちづみとする。さそくへきはきていぶに5せきをならべ、おくへきとせっするぶぶんのみよこづみにする。2だんめからはきていせきよりこぶりのいしを2から3だんよこづみにする。うそくへきはひだりがわとおなじこうちくほうであるが、そでいしとのせってんはこがたのいしを5だんつむ。これはそでいしをさいしょにおき、おくへきぶぶんからじゅんにそくへきをつみあげてきたことから、つめいしじょうにちょうせいしたことによる。そでいしは1メートルいじょうのきょせきをたてづみにし、ひだりがわは15センチメートル、みぎがわは25センチメートルつきださす。てんじょうせきはせきしつにちょっこうするようによこがけし、げんしつぶで3せき、せんどうぶで3せきいじょうをかけ、そのかんかくをこがたのつめいしによってうめている。ふつう、せんどうのてんじょうはそでいしぶぶんからげんしつより1だんひくくなるのだが、とうこふんのてんじょうはげんしつとせんどうによってうめている。なお、てんじょうはそでいしぶぶんからげんしつより1だんひくくなるのだが、とうこふんのてんじょうはげんしつとせんどうはすいへいになっている。なお、てんじょうのかこうほうほうはいっぱんてきにはおくからいりぐちほうめんへかこうするとかんがえられている。

各遺物の出土状況は『石部町史』によると、高杯と提瓶は奥壁右側にあり、その少し内側に杯身と杯蓋が位置し、中央付近に銀環と平安時代の遺物が存在していたようである。当初の副葬品には須恵器の高杯(現在不明)、杯身は3点・杯蓋3点(①~⑥)、提瓶1点(⑦)、銀環3点(⑧~⑩)がある。杯蓋は天井に丸味をもち、口縁端部に面を残す。提瓶は口縁外面に二条の沈線をめぐらし、肩部にリング状の取手をもつ。なお、外面に濃緑褐色の自然釉が付着している。銀環は大小二種類あり、大きいものは直径3.2cm、小さいものは直径2.75cmある。これは当初の副葬品は6世紀の末葉ごろに比定される。

かくいぶつのしゅつどじょうきょうは『いしべちょうし』によると、こうはいとていびんはおくへきみぎがわにあり、そのすこしうちがわにはいしんとはいがいがいちし、ちゅうおうふきんにぎんかんとへいあんじだいのいぶつがそんざいしていたようである。とうしょのふくそうひんにはすえきのこぷはい(げんざいふめい)、はいしんは3てん・はいがい3てん(①~⑥)、ていびん1てん(⑦)、ぎんかん3てん(⑧~⑩)がある。はいがいはてんじょうにまるみをもち、くちぶちたんぶにめんをのこす。ていびんはくちぶちがいめんに2じょうのちんせんをめぐらし、かたぶにリングじょうのとってをもつ。なお、がいめんにのうりょくかっしょくのしぜんゆうがふちゃくしている。ぎんかんはだいしょう2しゅるいあり、おおきいものはちょっけい3.2センチメートル、ちいさいものはちょっけい2.75センチメートルある。これはとうしょのふくそうひんは6せいきのまつとうごろにひていされる。

石室再利用に伴う遺物は土師器小皿2点(⑮⑯)、黒色土器椀2点(⑬⑭)である。土師器小皿は口径8.5cm、器高約1.6cmのもので、内面を横ナデし、口縁部を強くナデする。黒色土器椀は内面と口縁外面に炭素を吸着させ、高い高台をを付すものと低いものとがある。高い高台を付ける椀は、口縁内面に一条の沈線をめぐらし、内面に格子条のヘラ磨きを施す。瓦器椀は内面、口縁外面を横ナデし、内面をヘラ磨きするもにと内外面をヘラ磨きするものがある。底部内面見込部には螺旋状のヘラ磨きを施す。再利用の遺物の時期は黒色土器椀は11世紀後半に、土師器小皿と瓦器椀は12世紀中ごろから13世紀にかけての年代が考えられる。

せきしつさいりようにともなういぶつははじきこざら2てん(⑮⑯)、こくしょくどきわん2てん(⑬⑭)である。はじきこざらはこうけい8.5センチメートル、きこぷやく1.6センチメートルのもので、ないめんをよこナデし、くちふちぶをつよくナデする。こくしょくどきわんはないめんとくちぶちがいめんにたんそをきゅうちゃくさせ、たかいこうだいををふすものとひくいものとがある。たかいこうだいをつけるわんは、くちふちないめんに1じょうのちんせんをめぐらし、ないめんにこうしじょうのヘラみがきをほどこす。がきわんはないめん、くちふちがいめんをよこナデし、ないめんをヘラみがきするもにとないがいめんをヘラみがきするものがある。そこぶないめんみこみぶにはらせんじょうのヘラみがきをほどこす。さいりようのいぶつのじきはこくしょくどきわんは11せいきこうはんに、はじきこざらとがきわんは12せいきなかごろから13せいきにかけてのねんだいがかんがえられる。

|

|

参考:六反古墳(http://www.pref.shiga.jp/edu/content/10_cultural_assets/gakushu2/data/2074/index.html)関連文献

以上のことから六反古墳は古墳時代後期、6世紀の末ごろに年代比定できるものであり、群集墳が最も盛行する時期に相当する。さらに、平安時代後期に横穴式石室を再利用した埋葬が行われている。

いじょうのことからろくじゅたんこふんはこふんじだいこうき、6せいきのすえごろにねんだいひていできるものであり、ぐんしゅうふんがもっともせいこうするじきにそうとうする。さらに、へいおあんじだいこうきによこあなしきせきしつをさいりようしたまいそうがおこなわれている。

なお、石部町には宮の森古墳、柿ヶ沢古墳群、六反古墳群のほかに、吉姫神社裏山の尾根上に古墳状の低い高まりが数ヶ所、また、六反古墳群の西方に丸山の尾根上にも数ヶ所古墳状の高まりが認められることから、まだかなりの古墳が存在するものと考えられる。

なお、いしべちょうにはみやのもりこふん、かきがさわこふん、ろくたんこふんぐんのほかに、よしひめじんしゃうらやまのおねじょうにこふんじょうのひくいたかまりがすうかしょ、また、ろくたんこふんぐんおせいほうのせいほうにまるやまのおねじょうにもすうかしょこふんじょうのたかまりがみとめられることから、まだかなりのこふんがそんざいするものとかんがえられる。

このことから、弥生文化のところで述べたように、石部町内には確認されていない遺跡が数多く存在する可能性があり、今後、詳細な分布調査を行うことによって、町内の古代はより解明されることと思われる。

このことから、やよいぶんかのところでのべたように、いしべちょうないにはかくにんされていないいせきがかずおおくそんざいするかのうせいがあり、こんご、しょうさいなびんぷちょうさをおこなうことによって、ちょうないのこだいはよりかいめいされることとおもわれる。

|

|