.jpg)

.jpg) 古代の石部

古代の石部

石部南小学校ホームページへ 総合目次へ 郷土歴史はじめへ

総合目次検索へ 石部の自然環境検索へ 古代の石部検索へ 中世の石部検索へ 近世の石部検索へ 近・現代の石部検索へ

200000000

.jpg)

.jpg) 古代の石部

古代の石部

201000000 第一章 古墳の世紀 (こふんのせいき)

第二節 伝承と信仰の世界 (でんしょうとしんこうのせかい)

周辺の山々と神々 (しゅうへんのやまやまとかみがみ)

201020101

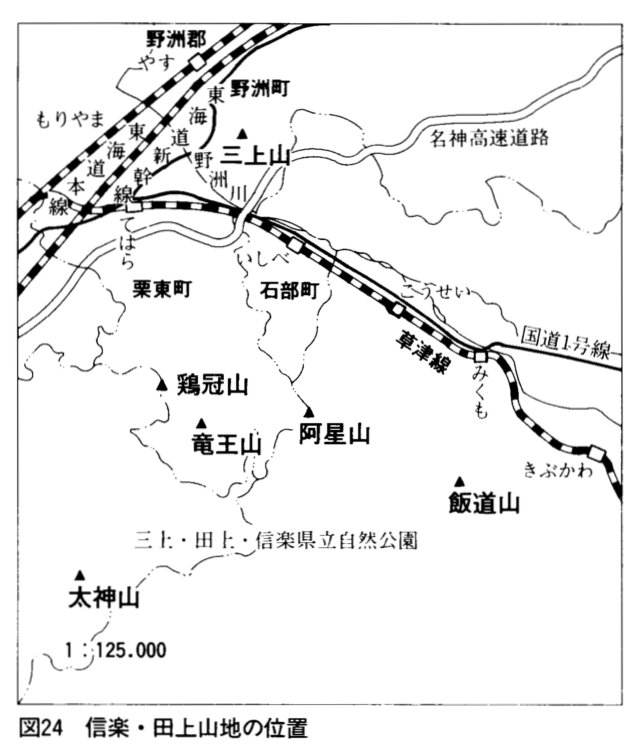

信楽・田上山地 野洲川中流域に位置する石部町の周囲には、信楽・田上山地を北麓に続く丘陵が連なっている。末端の三上山(野洲郡野洲町)をはじめ、太神山(大津市)・飯道山(甲西町・水口町・信楽町)・竜王山(栗太郡栗東町)・阿星山(石部町)といった標高600m前後の山々が峰をなしている。

しがらき・たなかみさんち やすがわちゅうりゅういきにいちするいしべちょうのしゅういには、しがらき・たなまくさんちをほくれいにつづくきゅうりょうがつらなっている。まったんのみかみやま(やすぐんやすちょう)をはじめ、たなかみやま(おおつし)・はんどおさん(こうせいちょう・みなくちちょう・しがらきちょう)・りゅうおうざん(くりたぐんりっとうちょう)・あぼしやま(いしべちょう)といったひょうこう600メートルぜんごのやまやまがみねをなしている。

三上山は、水口丘陵の末端にあり、近江盆地のなかでは目立つ山体をもち、「近江富士」とも呼ばれている。太神山・竜王山と、阿星山・飯道山は変化に富む花崗岩山地特有の景観を呈している。ここにとりあげた山々は、それぞれ信仰の山として今日に伝えられている。古くから人々は日常生活の中で自然の恵みを受けており、自然は感謝を表す対象であった。しかし、一転して災害をもたらすのも自然であり、恐れの対象でもあった。このようななかで、自然に対して神を意識し、信仰をもったと考えられる。神のやどった木々は神籬、神のやどった岩盤は磐座、巨石で囲まれたところは磐境とり、これらの事物は神が憑りつくところ、すなわち神座として祭祀が行われるようになる。

|

みかみやまは、みなくちきゅうりょうのまったんにあり、おうみぼんちのなかではめだつさんたいをもち、「おうみふじ」ともよばれている。たなかみやま・りゅうおうざんと、あぼしやま・はんどおさんはへんかにとむかこうがんさんちとくゆうのけいかんをていしている。ここにとりあげたやまやまは、それぞれしんこうのやまとしてこんにちにつたえられている。ふるくからひとびとはにちじょうせいかつのなかでしぜんのめぐみをうけており、しぜんはかんしゃをあらわすたいしょうであった。しかし、いってんしてさいがいをもたらすのもしぜんであり、おそれのたいしょうでもあった。このようななかで、しぜんにたいしてかみをいしきし、しんこうをもったとかんがえられる。かみのやどったきぎはひもろぎ、かみのやどったがんばんはいわくら、きょせきでかこまれたところはいわさかとり、これらのじぶつはかみがとりつくところ、すなわちかむくらとしてさいしがおこなわれるようになる。

また、神座のある杜や山は神体山すなわち、神奈備として神に対する信仰の場となっていく。大和国一の宮の大神神社(奈良県桜井市)は本殿を持たず、三輪山の磐座が信仰の対象となっており、古い形の祭祀を残す代表的な事例としてとりあげられる。さて、先に示した石部町とその周辺にあるやまやまの場合、三上山には西麓に野洲郡の式内大社である御神神社が鎮座している。太神山には智証大師円珍により建立されたと伝えられる太神山成就院不動寺がある。竜王山には山頂に巨石が並び、八大竜王が祀られ、雨乞いの山として知られていた。麓の大野神社や金勝寺にこもったり、松明を手に登頂し、火を焚いて雨を祈ったところと伝えられる。飯道山には山頂に甲賀郡の式内飯道神社が鎮座し、一の峰には紫香楽宮鎮護のため建立されたと伝わる飯道寺跡がある。

また、かむくらのあるもりややまはしんたいさんすなわち、かんなびとしてかみにたいするしんこうのばとなっていく。やまとのくにいちのみやのおおかみじんじゃ(ならけんさくらいし)はほんでんをもたず、みわやまのいわくらがしんこうのたいしょうとなっており、ふるいかたちのさいしをのこすだいひょうてきなじれいとしてとりあげられる。さて、さきにしめしたいしべちょうとそのしゅうへんにあるやまやまのばあい、みかみやまにはにしふもとにやすぐんのしきないたいしゃであるみかみじんじゃがちんざしている。たがみやまにはちしょうだいしえんちんによりこんりゅうされたとつたえられるだいじんざんじょうじゅいんふどうじがある。りゅうおうざんにはさんちょうにきょせきがならび、はちだいりゅうおうがまつられ、あまごいのやまとしてしられていた。ふもとのおおのじんじゃやきんしょうじにこもったり、たいまつをてにとちょうし、ひをたいてあめをいのったところとつたえられる。はんどおざんにはさんちょうにこうがぐんのしきないはんどおじんじゃがちんざし、いちのみねにはしがらきのみやちんごのためこんりゅうされたとつたわるはんどおじせきがある。

201020102

阿星山・雨山 石部町にそびえる阿星山は、標高693mと、信楽・田上山地の最高峰であり、栗太郡との境をなしている。また元明天皇の和銅年間(708〜715)に金粛菩薩の開創による阿星寺の伝承地であり、尾根続きの竜王山・飯道山、野洲川対岸の山麓にも金粛菩薩の開創をされる寺院が点在することなどその関連性が注目される(第二章第三節参照)。

あぼしやま・あめやま いしべちょうにそびえるあぼしやまは、ひょうこう693メートルと、しがらき・たなかみさんちのさいこうほうであり、くりやぐんとのさかいをなしている。またげんめいてんのうのわどうねんかん(708〜715)にこんしゅくぼさつのかいそうによるあぼしでらのでんしょうちであり、おねつづききのりゅうおうざん・はんどおざん、やすがわたいがんのさんろくにもこんしゅくぼさつのかいそうをされるじいんがてんざいすることなどそのかんれんせいがちゅうもくされる(だい2しょうだい3せつさんしょう)。

|

阿星山中の標高約600m付近には竜王社があり、竜王山と称している。現在も東寺地区の人々によって毎年七月八日に竜王社に参篭し、祠のそばの巨岩にあけられた二ヶ所の穴に持参した水を注ぎ、竜王社の神体の石を長寿寺の鎮守社である白山神社に持ち帰り、五穀豊穣を祈願するという雨乞いのなごりと思われる行事が残っている。ちなみに滋賀県下にみられる雨乞いの行事のひとつとして太鼓踊りがあるが、阿星山の位置するこの東寺地区にも、歌詩のみであるが伝承されている。またこれに関連すると思われるものに阿星山山腹には「太鼓場」という地名も残されている。

あぼしさんちゅうのひょうこうやく600メートルふきんにはりゅうおうのもりがあり、りゅうおうざんとしょうしている。げんざいもひがしでらちくのひとびとによってまいねん7がつ8かにりゅうおうのもりにさんろうし、ほこらのそばのきょがんにあけられた2かしょのあなにじさんしたみずをそそぎ、りゅうおうのもりのしんたいのいしをちょうじゅじのちんじゅのもりであるはくさんじんしゃにもちかえり、ごこくほうじょうをきがんするというあまごいのなごりとおもわれるぎょうじがのこっている。ちなみにしがけんかにみられるあまごいのぎょうじのひとつとしてたいこおどりりがあるが、あぼしやまのいちするこのひがしでらちくにも、かしのみであるがでんしょうされている。またこれにかんれんするとおもわれるものにあぼしやまさんぷくには「たいこば」というちめいものこされている。

大字石部の北東に位置する丘陵地域は、石部山と呼ばれており、栗太郡(栗東町)との境を限る。この石部山の最高峰は標高約280mあり、雨山と呼ばれている。現在は頂上に竜王碑が立っている。ここも、阿星山、竜王山などとともに雨乞いが行われたという伝承がある。

おおあざいしべのほくとうにいちするきゅうりょうちいきは、いしべやまとよばれており、くりたぐん(りっとうちょう)とのさかいをかぎる。このいしべやまのさいこうほうはひょうこう280メートルあり、あめやまとよばれている。げんざいはちょうじょうにりゅうおうのひがたっている。ここも、あぼしやま、りゅうおうざんなどとともにあまごいがおこわれたというでんしょうがある。

阿星山・雨山をもつ石部町域は、野洲川水系に属し、少なくとも弥生期以来、稲作を生業の基本において生活していたので水に対する関心は強かった。周囲の山地・丘陵は、風化花崗岩による独特の景観を呈するため、水の神すなわち農耕の神や豊作の神がやどるところと考えられ、主たる生活の場であった里からは、神々のやどる信仰の場として認識され、それが定着していったと考えられる。

あぼしやま・あめやまをもついしべちょういきは、やすがわすいけいにぞくし、すくなくともよよいきいらい、とうさくをなりわいのきほんにおいてせいかつしていたのでみずにたいするかんしんはつよかった。しゅういのさんち・きゅうりょうは、ふうかかこうがんによるどくとくのけいかんをていするため、みずのまみすなわちのうこうのかみやほうさくのかみがやどるところとかんがえられ、しゅたるせいかつのばであったさとからは、かみがみのやどるしんこうのばとしてにんしきされ、それがていちゃくしていったとかんがえられる。

|

|